중소벤처기업부가 지난해 11월 서울 동대문디자인플라자에서 열었던 스타트업 축제 ‘컴업’ 개막식 모습. 중소벤처기업부 제공

미국의 실리콘밸리가 세계 혁신의 심장이란 평판을 듣게 된 데는 창업자의 혁신적 아이디어와 이들을 길러낸 스탠퍼드 공대 등 대학에 큰 빚을 지고 있지만 동시에 이들을 둘러싼 풍부한 자본시장의 힘도 빼놓을 수 없다. 이런 생태계의 구축을 단 하나의 원인으로 재단할 수는 없다. 실리콘밸리에 자금이 몰린 배경으로 2008년 금융위기를 짚는 설명도 있다. 미국 연방준비제도(Fed)가 초저금리 정책을 펴면서 수익성 악화에 시달리던 월가 자본이 고수익을 기대하며 실리콘밸리로 몰려갔다는 분석이다.

이런 생태계에선 혁신적 사업가가 돈이 없어서 사업을 접는 경우는 드물다. 외려 ‘테라노스 사건’처럼 창업가들의 속임수에 벤처캐피털이 낭패를 겪는 일이 종종 발생한다. 이름을 밝히길 꺼린 한 벤처캐피털사의 수석심사역은 <한겨레>와 한 통화에서 “미국 벤처시장은 유망한 스타트업에 벤처캐피털이 줄을 서고, 투자를 잘해서 명성이 쌓이면 이 벤처캐피털에 자금이 몰리는 선순환이 핵심 경쟁력”이라고 말했다. 임정욱 스타트업얼라이언스 센터장도 “미국은 좋은 스타트업과 좋은 투자가 살아남는 철저하게 시장 중심적인 벤처 생태계가 형성돼 있다”고 했다.

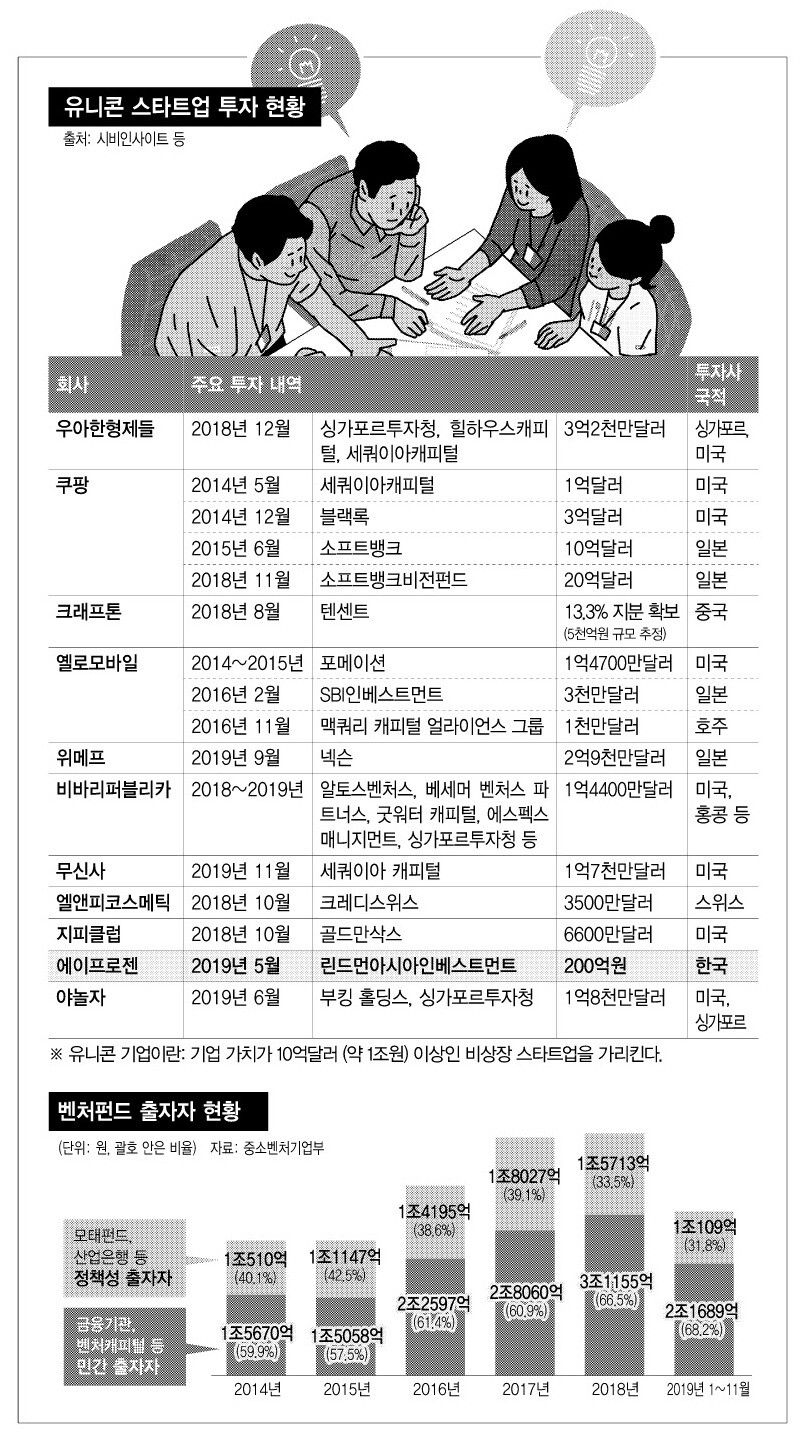

국내 벤처시장에서는 스타트업 자금줄 구실을 정부와 국책은행 등 ‘관’이 하고 있다. 중소벤처기업부 자료를 보면, 2014년부터 2018년까지 최근 5년간 정부 예산이나 산업은행 등 국책은행의 자금이 종잣돈으로 들어간 공공벤처펀드가 전체 벤처펀드에서 차지하는 비율(출자자 기준)은 평균 38.2%에 이른다. 최근 들어 연금·공제회 등 민간 출자자 비율이 서서히 늘고 있으나 정책 자금이 벤처 자금 시장의 중심이다. 이런 시장은 애초 박근혜 정부가 ‘창조 경제’란 명목으로 정부가 벤처 시장의 마중물이 돼야 한다는 판단에 따라 형성됐다. 이에 자금의 양적 성장이나 관료들의 성과주의에 매몰되는 부작용이 나타났다.

전문가들은 ‘관 주도’ 벤처 자금 시장은 근본적 한계가 있다고 말한다. 관 주도 펀드의 투자 실적은 감사원과 국회의 감사를 받아야 하고, 투자 실패는 곧장 ‘세금 낭비’란 여론에 휘둘리기 십상이라는 것이다. 임채운 서강대 교수(경영학)는 “정부 벤처투자는 집행 회수 등 실적을 따질 수밖에 없기 때문에 정부 자금을 어느 수준까지 투입하는 것이 적정하냐는 문제가 있다. 정부 자금 규모를 계속 키우는 것도 차분히 되짚어볼 필요가 있다”고 밝혔다. 이름을 밝히지 말 것을 요청한 민간 벤처투자사 관계자도 “정부 지원 펀드는 안정적 투자를 지향하는 터라 이미 검증된 스타트업에만 돈이 몰리곤 한다. 이 과정에서 특정 스타트업들이 ‘몸값 거품’ 논란에 휩싸이기도 한다”고 짚었다.

성장이 유망한 스타트업을 알아볼 눈을 가진 심사역의 부족도 국내 자본시장의 취약점으로 꼽힌다. 벤처펀드들의 심사역은 투자 가치가 있는 회사를 고르고 투자 판단을 내리는 감별사이다. 시장과 산업, 기술에 대해 종합적 이해를 갖춰야 하지만, 국내 벤처펀드는 금융업계 출신 심사역이 주류이다. 임정욱 센터장은 “이제는 다양한 경험과 이해를 가진 심사역들이 점차 등장하고 있지만, 그동안은 (종합적 이해가 부실한) 심사역에 대한 (스타트업계의) 불만이 있었다”고 말했다. 국내 대표 핀테크 업체인 간편송금 앱 토스 운영사 ‘비바리퍼블리카’ 관계자는 “첫 투자자를 물색할 당시 핀테크 산업을 이해하는 투자자를 국내에서 찾기 어려웠다”고 털어놨다. 국내 한 사모펀드 운용사 대표는 “한국은 민간 금융자본이 대체로 안정적이고 보수적인 색채가 강한 은행 중심으로 짜여 있는 터라, 민간 금융자본에 모험 투자를 기대하기 어려운 환경”이라고 꼬집었다.

최민영 기자

mymy@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)