“정부의 관심과 채권단에 고맙다.”

두산중공업 유동성 부족 사태가 완연한 진정 국면으로 접어드는 모양새다. 유동성 위기가 불거진 6개월 전과는 사뭇 다른 분위기다. 정부·공기업·채권단·공적금융이 합동으로 긴급운영자금 및 신규 매출 지원, 계열사 매각자산 인수 등 광범위한 패키지 지원에 나선데다, 두산그룹과 총수 일가도 보유 주식과 자회사를 포함해 ‘거의 모든 것’을 채권단과 시장에 내놓은 결과다.

■ 3조6천억 ‘속전속결’ 지원

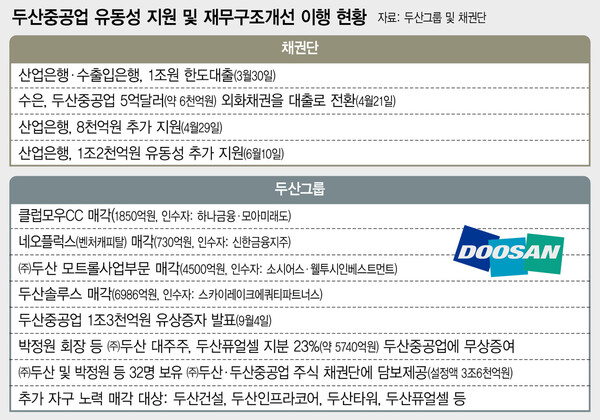

두산은 지난 4일 두산솔루스 매각 체결(약 7000억원)과 두산중공업 유상증자(1조3000억원) 계획을 발표하면서 “일련의 결정이 동시에 이뤄졌다. 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 개편을 위한 기반을 계획대로 마련했다”고 설명했다. 통상 기업이 유동성 위기에 봉착해 채권단과 자금지원 협상에 들어가면 대주주 사재출연, 계열사 자산 매각, 인력감축 등 이행 조건을 놓고 정부·채권단과 갈등하는 양상을 보이기 마련인데, 이번 사태에서는 별다른 갈등이 노출되지 않은 채 자금 지원과 자산 매각, 대주주 사재출연이 속도감 있게 진행되고 있는 것이다. 실제로 지난 3월10일 두산중공업이 제한적인 휴업을 예고한 뒤 산업은행과 수출입은행 등 채권단이 두산중공업에 지원한 긴급운영자금은 4차례에 걸쳐 총 3조6000억원에 이른다. 코로나19 충격이 우리 경제를 덮치는 긴박한 와중에 경제부총리와 각 경제부처 장관들이 모이는 ‘산업경쟁력강화 관계장관회의’에서 속전속결로 자금지원이 결정됐다.

그 배경엔 정부와 그룹 사이에 두산중공업을 ‘친환경 에너지기업’으로 탈바꿈시키려는 공감대가 자리잡고 있다. 두산중공업의 사업구조는 정부 정책에 크게 의존할 수밖에 없는 처지다. 풍력발전·가스터빈·해외 원전수주 및 원전해체 시설 등은 정부가 정책적으로 직접 관여하는 사업들이다. 올 들어 이뤄진 공기업과 두산중공업 사이의 신규 협력(수주 계약)을 보면 △한국전력(인도네시아 자와화력발전 9·10호기 수주, 1조6000억원) △한국서부발전(차세대 한국형 복합화력발전 구축 및 김포열병합발전소 가스터빈 공급계약, 3182억원) △한국석유공사(울산·동남권 6GW 규모부유식 해상풍력 사업협력) △한국남부발전(부산복합2·4호기 터빈공급, 229억원) △한국중부발전(보령 석탄화력4호기 기자재 구매, 2040억원) 등이 눈에 띈다. 두산중공업이 자력 회생의 발판으로 삼고 있는 액화천연가스(LNG) 가스터빈 사업도 지난 7년간 정부 국책과제(한국형 터빈개발)로 개발됐다.

■ 두산인프라코아 등 추가 매각대상

지난 2년간 정부가 두산중공업 해외사업 활동을 적극 지원해온 것도 이 때문이다. △체코·폴란드·사우디아라비아를 대상으로 한 ‘원전수출 무역사절단’ 세일즈 활동 △우즈벡·카자흐스탄 플랜트 수출을 위한 ‘중앙아시아 경제협력 전략회의’ △‘한-미 산업협력대화’를 통한 양국 재생에너지 협력(두산중공업·두산퓨얼셀 등) 논의 △국내외 원전해체산업 육성(두산중공업 등) 등이 대표적이다. 두산 쪽이 “정부의 관심에 고맙다”는 반응을 보인 이유다.

특히 두산그룹이 내다팔고 있는 계열사 자산을 사들이고 있는 인수금융 주체가 공적금융부문과 밀접하게 연계돼 있는 점도 눈에 띈다. 최근 두산솔루스를 인수(6986억원)한 사모투자펀드(PEF) 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스의 신규 펀드(제11호 블라인드펀드)에 위탁운영을 맡긴 투자·출자자는 교직원공제회(1000억원)·군인공제회(200억원)·산업은행 및 한국성장금융(1350억원)·사학연금(500억원)·국민연금(1600억원) 같은 공적 연기금으로 알려진다. 네오플럭스 인수자도 준공공적 성격을 갖는 신한금융지주이고, 모트롤사업부를 인수한 소시어스-웰투시 컨소시엄은 산업은행 인수합병(M&A)실 출신이 대표를 맡고 있다. 시장에서는 “두산이 코로나19 사태로 제값을 주고 살만한 인수자를 찾기 어려워진 상황에서 산업은행이 매각 자산 인수에도 폭넓게 개입하는 모습”이라는 말이 나온다.

현재 ㈜두산과 박정원 회장 등 총수 일가 3세·4세 32명이 보유하고 있는 ㈜두산·두산중공업 주식은 채권단에 담보로 제공(설정액 3조6000억원)돼 있고, 두산인프라코어·두산건설·두산퓨얼셀·두산타워도 추가 매각대상에 올려져 있다. 두산 쪽이 “총수 일가 사재출연과 계열사 매각 등 모든 것을 내놓겠다”고 일찌감치 약속한 데에도 정부와의 이런 ‘사업전환 교감’이 작용했으리란 분석이 나온다.

조계완 기자

kyewan@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)