GDP 대비 연구·개발 예산 세계 1위지만…

정부 산업기술 R&D 예산 증액

올해 4조1700억원, 내년 4조9천억원

‘BIG3’ ‘소·부·장’ ‘에너지신사업’ 투입

AI반도체·태양광·수소 등도 집중 예정

신기술 연구·개발 경제성 낮아

2018년 건당기술료·사업화건수 감소

정부 과제 수행 성공률 87% 높지만

기술이전·사업화 성공률 46% 그쳐

연구·개발 ‘게임의 규칙’ 변화

성능보단 속도…수소 분야 가장 치열

세계 각국, 기업과 팀 이뤄 기술 개발

정부, 신속한 기술이전 등 혁신 나서

정부 산업기술 R&D 예산 증액

올해 4조1700억원, 내년 4조9천억원

‘BIG3’ ‘소·부·장’ ‘에너지신사업’ 투입

AI반도체·태양광·수소 등도 집중 예정

신기술 연구·개발 경제성 낮아

2018년 건당기술료·사업화건수 감소

정부 과제 수행 성공률 87% 높지만

기술이전·사업화 성공률 46% 그쳐

연구·개발 ‘게임의 규칙’ 변화

성능보단 속도…수소 분야 가장 치열

세계 각국, 기업과 팀 이뤄 기술 개발

정부, 신속한 기술이전 등 혁신 나서

전기차·배터리·자율주행·태양광·풍력·인공지능(AI)반도체 등 국내외에서 쏟아지는 친환경 신산업·신사업을 앞장서 이끄는 건 연구·개발(R&D)을 통해 획득된 신기술이다. 문제는 산업기술 연구·개발의 ‘게임 규칙’이 성능 싸움에서 속도 싸움으로 급변하고 있다는 사실. 이제 승부는 주요 경쟁국 기업보다 한발 앞서 신기술·고효율·저단가 제품을 개발할 수 있느냐에 따라 갈린다. 각국 정부도 자국 기업들과 한 팀을 이뤄 기술개발 속도 경쟁에 뛰어들고 있다. 연간 4조~5조원에 이르는 우리나라의 산업기술 연구·개발 예산은 과연 제몫을 해내고 있는 걸까. 국내총생산(GDP)에서 차지하는 국가 연구·개발 예산 비중은 세계 1위지만, 정작 정부의 연구·개발 성과가 민간기업으로 이전되도 사업화로 이어지는 수준은 미약한 편이다. ‘코리아 연구·개발 패러독스’란 이야기가 정부 안에서조차 나오는 배경이다.

■ 내년 산업기술 R&D 규모 약 5조원

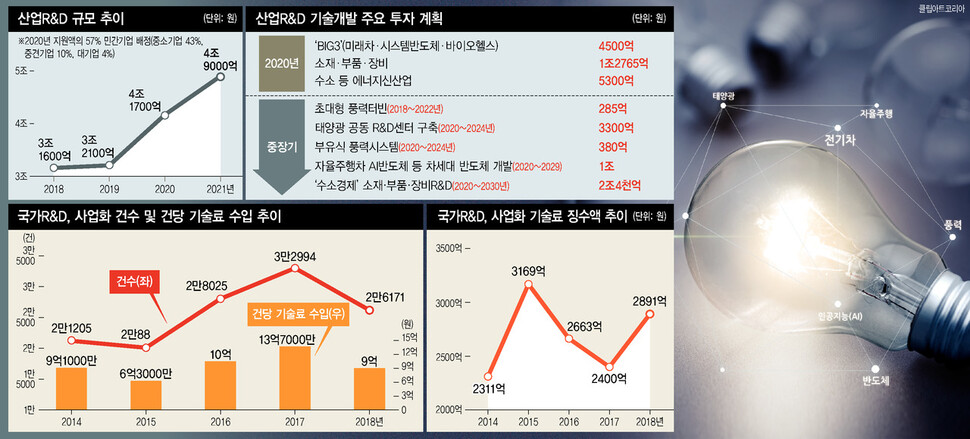

정부의 연구·개발 자금은 민간·공공이 수행하는 원천기술이나 혁신제품기술 개발에 뒤따르는 고위험을 분담해준다. 올해 정부 연구·개발 투자액 총 24조원 중에서 ‘산업기술 연구·개발’ 몫은 4조1700억원이다. 2018년 3조1600억원, 2019년 3조2100억원이던 산업기술 연구·개발 예산은 올해 1조원가량 늘어났고, 내년에는 4조9천억원으로 다시 증가한다. 친환경 신기술이 시장을 휩쓸고 산업생태계 전반을 연결·융합·혁신이 이끌면서 정부도 제품경쟁력 강화 지원을 위한 예산을 서둘러 늘리는 중이다.

지난해 산업 연구·개발 수행과제는 모두 4320개. 실제 집행액 기준으로 지난해 35개 정부부처가 집행한 정부 연구·개발 총집행액(20조6254억원) 가운데 산업분야에 쓰인 돈은 6조6660억원으로 정보기술과 에너지환경기술, 나노기술 등 신기술에 주로 투입되고 있다. 자금은 주로 중소기업에 지원된다. 지난해 정부 연구·개발 예산 중 민간기업에 집행된 금액(4조8811억원)을 규모별로 살펴보면, 중소기업 3조910억원, 중견기업 1조4165억원, 대기업 3735억원이다. 올해도 전체 산업 연구·개발 예산 4조1700억원 중 57%가 민간기업에 지원된다. 중소기업이 43%를 받고, 중견기업과 대기업에 각각 10%, 4%씩 돌아간다. 이밖에 정부 출연연구기관에 15%, 대학에 9%, 기타 기관에 19%가 배정됐다. 산업통상자원부는 “노동·자본·투자 중심의 양적 투입 및 추격형 전략이 한계에 봉착하고 있다”며, “정부도 기존의 관성적인 연구·개발 매너리즘에서 탈피해 패러다임 전환을 추구하고 있다”고 말했다.

■ 수소분야, 주요국 속도 경쟁 가장 치열

투자분야별로는 이른바 ‘BIG3’(미래차·시스템반도체·바이오헬스) 분야에 4500억원, 소재·부품·장비 1조2765억원, 수소 등 에너지신산업 5300억원 등이 올해 배정됐다. 총 산업 연구·개발자금의 60%가 기술개발에, 나머지는 기초·응용에 쓰인다.

앞으로 몇 년에 걸쳐 산업 연구·개발 자금이 대대적으로 투입되는 부문은 주로 신기술·신산업·신재생 쪽이다. 미래 자율주행차량에 탑재될 인공지능(AI)반도체 등 차세대 반도체 개발에만 10년간 1조원(2020~2029)이 투자된다. 5년간 3300억원(2020~2024년)이 투입되는 태양광의 경우, 공동 연구·개발센터를 세워 연구·개발 역량과 생산성 강화를 꾀할 예정이다. 모듈 고효율화(2030년 목표 35%), 건물일체형 태양광 등 신시장 개척, 낮은 단가 제품 개발 등 3대 분야 기술개발이 집중투자 대상이다. 전국에서 대규모 프로젝트가 진행 중인 풍력은 초대형 풍력터빈(8MW) 적기 개발이 최대 과제로, 초대형 풍력터빈(285억원·2018~2022년)과 부유식 시스템(380억원·2020~2024년) 개발에 자금이 집중된다. 풍력 너셀 국산화 테스트베드(400억원·2020~2024년), 대형터빈 실증단지(260억원·2020~2022년) 구축도 주요 과제다.

특히 수소는 친환경 신산업 중에서도 주요 나라들 사이의 속도 경쟁이 가장 치열한 분야다. 정부는 수소산업 5대 분야(모빌리티·연료전지·수소충전소·액화·수전해)의 소재‧부품‧장비 연구·개발을 집중 지원하고 있는데, 2조4천억원(2020~2030년) 규모의 범부처 수소 연구·개발 사업을 추진 중이다.

내년도에 배정된 산업 연구·개발 주요 과제는 △소재부품기술 8800억원 △시스템반도체 60억원 △바이오 의료기기 602억원 △미래차 자율주행 200억원 △지능형로봇 497억원 △자율운행 선박기술 120억원 △산업지능화 76억원 등이다.

■ 사업화 건당 기술료 9억…‘R&D 경제성’ 낮아

민간기업이 산업 연구·개발 과제에 주관·수행기업으로 참여해 획득한 신기술을 직접 사업화(상품화, 창업, 공정개선)하거나 공공연구원이 이뤄낸 우수한 기술을 민간기업이 이전받은 뒤 활용해 사업화할 때는 ‘경상기술료’를 국가에 납부해야 한다. 정액으로 낼 수도 있으나, 대부분 매출액에 따른 일정 비율 방식으로 납부한다. 정부출연금액 범위 안에서 이 기술을 사용해 거둔 매출액의 1%(중소기업)~4%(대기업)를 사업화 이후 5년간 낸다. 기술료 총수입액은 2018년 기준 연간 2800억원가량인데, 우리나라의 사업화 1건당 기술료 징수액은 최근 몇년째 ‘정체’ 수준에 머물고 있다.

1건당 기술료 수입은 2014년 9억1천만원→2015년 6억3천만원→2016년 10억5천만원→2017년 13억7천만원으로 늘어나다가 2018년엔 9억원으로 다시 줄었다. 사업화 건수 역시 2014년 2만1천건→2015년 2만건→2016년 2만8천건→2017년 3만3천건으로 꾸준히 늘었으나 2018년에 2만6천건으로 감소했다. 산업 연구·개발의 성과가 주로 연구실 특허에 머무를 뿐, 기업의 신사업 성장을 견인하는 역할은 미약하다는 뜻이다.

이뿐 아니다. 정부 연구·개발 과제 수행의 성공률은 87%(2017년)인 반면, 기술이전 및 사업화 성공률은 46.2%로 크게 못미친다. 정부 연구·개발 중에서 실제 사업화에 활용되는 정도를 보여주는 ‘우수특허’ 비율도 한국은 8.9%(2019년)로, 일본(21.8%)은 물론이고 중국(12.3%)이나 미국(11.2%)보다 낮다. 투입 10억원당 사업화에 따른 누적 매출발생액이 16억원인데다가 공공연구기관이 수행한 연구·개발 과제 1200개(2014~2018년) 중에서 민간에 기술이 이전된 건 134개에 불과하다는 지표도 ‘낮은 경제성’을 재확인해준다.

■ 국가 R&D는 ‘세계 1위’라지만…

우리나라 정부와 기업, 공공연구기관과 대학 등 민간·공공부문이 한 해 동안 사용한 총 연구개발비(2018년 기준 85조7287억원, 정부·공공 18조3630억원)를 달러로 환산하면 세계 5위 수준이다. 국내총생산 대비 비중은 4.53%로 이스라엘과 세계 1위를 다툰다. 하지만 사업화 성공률이 낮다보니 양적 투입은 높지만 질적인 성과는 저조한, 이른바 ‘코리아 연구·개발 패러독스’라는 이야기마저 나온다.

정부도 산업 연구·개발 성과를 민간기업이 신속하게 이전받아 사업화에 도전할 수 있도록 연구·개발 혁신에 나서고 있다. 민간 참여기업의 매칭부담금과 현금부담 비중을 낮춰 대기업·중견기업의 참여를 끌어올리는 방안도 있다. 총연구개발 사업비 중에서 민간의 매칭부담금은 대기업 67% 이상(이 가운데 현금이 60% 이상), 중견기업 50% 이상(현금 50% 이상), 중소기업 33% 이상(현금 40% 이상)인데, 정부는 민간부담금을 ‘25~50% 이상’으로 줄이고 현금 부담도 ‘10~15% 이상’으로 대폭 낮출 방침이다.

조계완 기자 kyewan@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)