전기차 배터리 분쟁을 벌인 에스케이(SK)이노베이션과 엘지(LG)화학이 지난 한 해 동안 미국 정부와 의회 등에 쏟아부은 로비자금이 모두 13억원 남짓에 이른 것으로 나타났다. 국내 기업 중 로비 금액이 가장 큰 기업은 단연 삼성전자다.

■ SK, 전 ITC 위원장 로비스트로 고용 10일 로비자금 및 정치자금 사용내역 정보를 제공하는 미국 비영리 시민단체 ‘정치반응센터’(CRP)가 운영하는 ‘오픈시크릿츠’(

www.opensecrets.org) 자료를 보면, 에스케이이노베이션은 워싱턴에 본사를 둔 다국적 대형로펌이자 로비 대행사인 커빙턴앤벌링에 지난해 65만달러(약 7억2천만원)를 썼다. 해당 자금이 지난해 4분기(10~12월)에 모두 쓰인 점이 특징이다.

로비 내용을 간략하게 담은 보고서는 ‘특정 로비 이슈’ 항목에 “미 국제무역위원회(ITC)의 에스케이이노베이션과 엘지(LG)에너지솔루션 배터리 영업비밀 침해 소송사건(No. 337-TA-1159) 관련 미 행정부 대상 활동”이라고 명시했다. 주요 대상기관은 상·하원과 국방부다. 커빙턴앤벌링은 서울에 사무소를 두고 미 정부를 상대로 한 한국 기업의 인허가 업무에 탁월한 경쟁력을 발휘한다고 알려져 있다. 지난해 미국 로비 회사 가운데 수주액 1위(443만달러)를 기록한 곳이기도 하다. 에스케이가 고용한 로비스트 중엔 커빙턴앤벌링 소속

샤라 애러노프씨가 눈길을 끈다. 그는 미 국제무역위 위원장(2005년~2014년)을 지냈다.

에스케이그룹 전체로는 지난해 총 410만달러(48억3천만원·고용한 로비회사 총 6곳)를 로비자금으로 지출했다. 에스케이하이닉스 미국법인(로비회사로 공식 등록)이 지출한 244만5천달러가 포함된 액수다. 지난해 에스케이의 로비 지출은 2019년에 견줘 175만달러 늘었다.

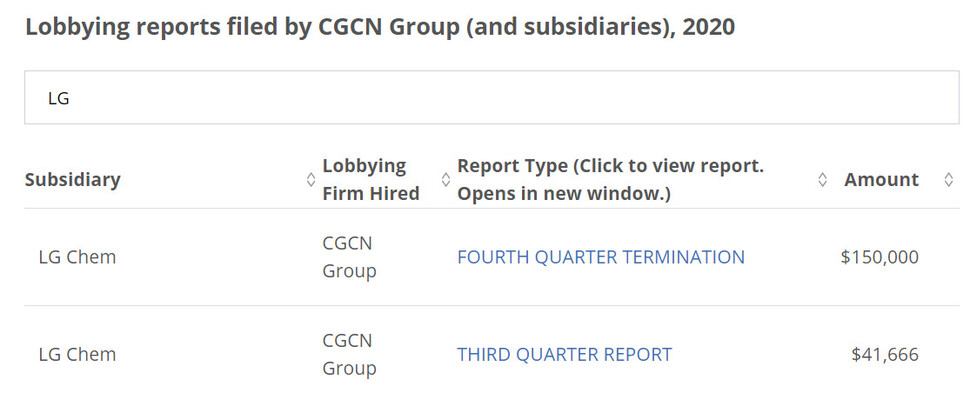

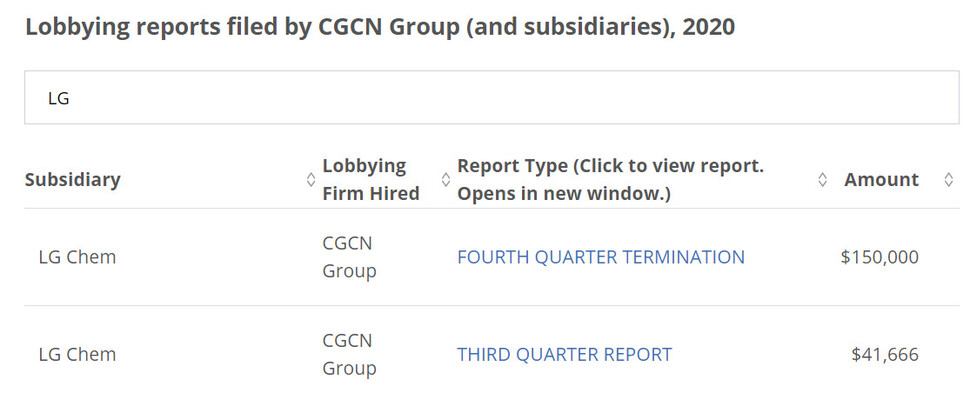

‘배터리 소송’의 맞상대였던 엘지(LG)화학도 로비 자금으로 53만2천달러(6억2천만원)를 투입했다. 이 가운데 로비회사

시지시엔그룹(CGCN·로펌)을 고용해 백악관과 미 상무부 등을 상대로 “에너지부문 제조상품의 영업기밀 관련 미국 무역법 및 규제 관련 활동”에 4분기 15만달러를, 3분기 4만달러를 각각 지출했다. “엘지화학의 지적재산권에 대한 침해 책임을 에스케이이노베이션에 물리는 국제무역위 결정 시 미 대통령이 이를 지지하도록 백악관과 행정부 관계자들을 교육”하는 것으로 명시돼 있다. 엘지화학의 로비활동 보고서는 총 18건인데 이 중에 4건(3·4분기)은 개별 지출액이 ‘5천달러 미만’이라서 정확한 금액은 나타나지 않는다.

엘지그룹은 엘지화학을 중심으로 지난해 미국 내 로비 자금으로 총 65만2천달러(고용한 로비회사 총 7곳)를 사용했다. 여기에는 엘지전자가 인수한 제니스의 로비 지출(12만달러)도 포함돼 있다. 엘지그룹의 지난해 미국 내 로비 지출은 2019년보다 42만달러 늘어났다.

■ 삼성전자, 40억 로비…100위권 안팎 현대자동차그룹은 현대자동차와 현대제철(24만달러)을 합쳐 총 131만달러(15억4천만원)를 로비에 썼다. 현대차(로비회사 등록) 등 로비회사 4곳을 활용했다. 수소연료전지와 자율주행차 등 자동차 산업에 영향을 미치는 노동·무역·안전·세금 문제에 관한 입법·행정 조치 관련 모니터링 활동을 주로 벌였다. 다른 10대 그룹 중에는 포스코 57만달러, 한화 45만달러, 현대중공업 20만달러를 지출했다.

삼성그룹의 경우, 삼성전자 한 곳이 지난해 로비금액으로 333만달러(39억3천만원)를 사용했다. 국내 기업 중 가장 많다. 고용한 로비회사는 삼성전자 미국법인(로비회사 공식 등록) 등 7곳이다. 상하원·백악관·상무부·국가경제위원회(NEC) 등을 대상으로 활동했는데,

미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)을 포함한 양자 및 다자간 무역정책 모니터링이나 통신산업에 영향을 미치는 5세대(G) 기술 이슈 등을 모니터링하는 내용이었다. 지난해 미국 내 로비자금 사용액 전체 순위에서 삼성전자의 위치는 파악되지 않는데, 100위권 안팎일 것으로 추정된다.

지난해 미국 안에서 보고된 로비자금 연간 지출액은 총 35억달러다. 주요 단일 기업으로는 페이스북(1968만달러)이 6위, 유니레버(1146만달러)가 20위에 올랐다. 해외 국가별로 지난해 미국 내 로비자금 총지출액은 1위 러시아(4115만달러), 2위 카타르(3442만달러), 3위 중국(3313만달러), 4위 일본(2644만달러), 5위 한국(2330만달러)으로 집계됐다.

조계완 기자

kyewan@hani.co.kr