현대차 울산공장 인근 야적장. 현대자동차그룹 제공

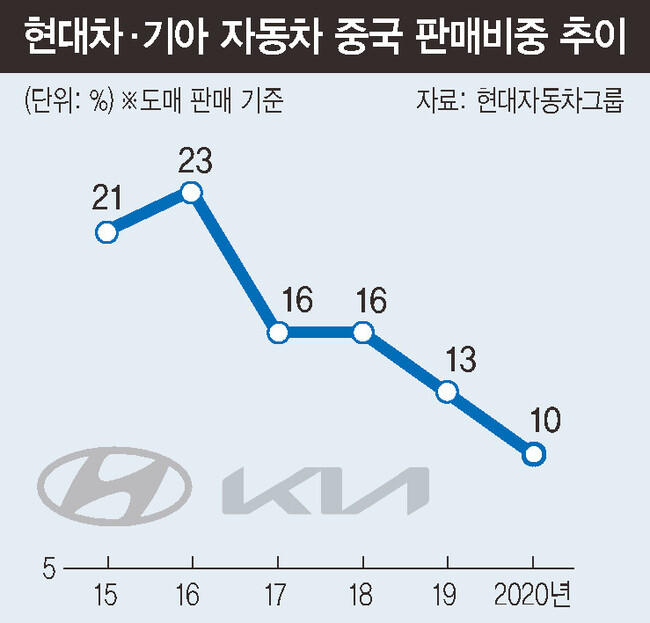

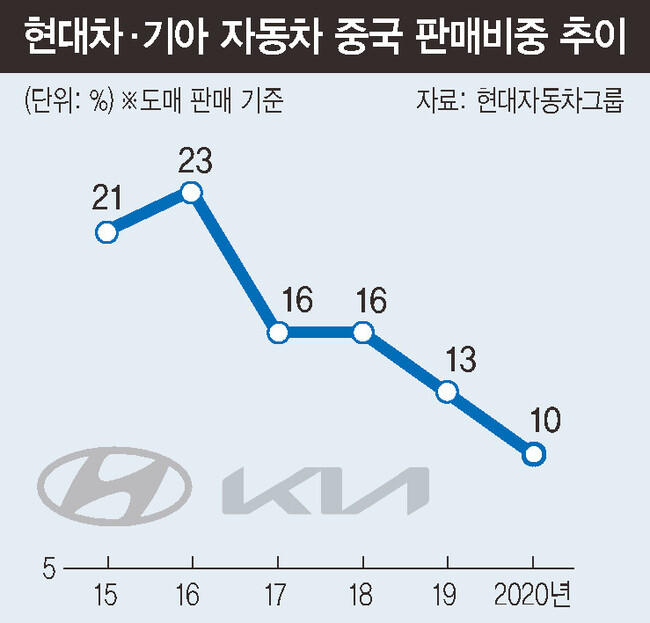

현대자동차그룹은 2017년부터 자동차 판매 실적을 두 개로 구분해서 발표하고 있다. 글로벌 전체 완성차 판매량과 중국 이외 지역 판매 실적을 함께 공개한다. 사드(고고도 미사일 방어 체계) 사태로 중국 내수 시장 판매가 직격탄을 맞으며 중국을 제외한 숫자를 별도로 내놓는 것이다.

최근 한-미 정상회담을 계기로 두 나라가 군사·안보를 넘어 경제 영역도 한결 끈끈하게 묶이면서 에스케이(SK)·엘지(LG)·현대차 등 국내 기업의 수혜가 예상되지만, 한편에선 우려의 목소리도 조심스레 나온다. 중국은 거대한 소비 시장이면서 동시에 핵심 원료의 생산지이기 때문이다. 특히 글로벌 가치 사슬(GVC) 구조를 염두에 둘 때 반도체보다 완성차와 전기차용 배터리 부문의 걱정이 있다. 미국과의 경제·정치 동맹 강화가 자칫 중국 반발을 불러 올 수 있다는 얘기다. 관련 기업들도 예의주시하는 모습이다.

24일 업계에 따르면 현대자동차와 기아의 올해 1∼3월 중국 시장 자동차 판매 대수는 12만대로 지난해 같은 기간에 견줘 28%(약 3만대) 늘었다. 2016년 사드 사태로 인한 반한 정서 확대로 급감하던 현지 완성차 판매량이 반등한 것이다.

현대차그룹의 중국 자동차 판매량은 2016년 180만대에 육박했으나 2017년 110만대 수준으로 굴러떨어졌고 지난해엔 66만대에 그쳤다. 사드 사태 발생 5년이 됐지만 본격적인 판매 실적 회복까진 아직 갈 길이 먼 셈이다.

문제는 중국이 놓칠 수 없는 시장이라는 점이다. 현대차 관계자는 “중국은 단일 국가로는 세계 최대 규모의 자동차 소비 시장을 갖고 있다”며 “우리 입장에서 중국은 대표적인 ‘아픈 손가락’이라고 말했다.

실제 중국은 매년 자동차가 2천만대 넘게 팔리며 세계 완성차 판매 점유율 20% 이상을 차지한다. 중국과의 관계 악화는 반드시 피해야 하는 것이 현대차를 비롯한 완성차 업계의 공통적인 처지다. 지난해 말 현대차가 중국 시장 판매 제고 대책을 내놓은 것은 이런 까닭이다.

지난 4월 중국 상하이에서 연 고급차 브랜드 제네시스의 현지 시장 진출 행사에서 장재훈 사장(제네시스사업본부장)은 “제네시스의 담대한 여정이 새롭게 시작되는 날”이라고 했다. 뒤이어 열린 상하이모터쇼에서 제네시스 G80 전기차 모델을 세계 최초로 공개한 것도 이런 맥락에서였다. 야심차게 중국 시장 공략에 시동을 건 현대차로선 한-미 동맹 강화가 중국의 반발과 보복으로 이어지는 것은 맞닥뜨리기 싫은 흐름이다.

전기차 배터리 업계도 중국 동향을 각별히 챙긴다. 사드 보복 여파로 현대차 못지않는 어려움을 겪었던 경험이 있기 때문이다.

현재 중국에는 엘지에너지솔루션의 빈강·신강 공장 등 국내 배터리 제조 3사의 현지 전기차 배터리 생산 시설 6개가 가동 중이다. 3사는 중국 정부가 사드 사태 이후 한국산 배터리가 들어간 전기차에 보조금 지급을 사실상 끊으며 현지 배터리 생산과 공급에도 큰 차질을 빚은 바 있다.

중국은 전기차 최대 소비국일 뿐만 아니라 한국산 배터리의 원재료를 상당 부분 공급하는 핵심 공급처이기도 하다. 배터리 공급망 사슬에 중국이 한 축을 차지하고 있다는 얘기다. 중국이 재채기하면 국내 기업은 몸살을 앓을 수 있다는 우려가 나오는 것은 이 때문이다. 배터리 업계 관계자는 “중국은 정부 차원에서 자국 기업을 대놓고 밀어주는 등 현지 사업 확대가 쉽지 않지만 시장 규모가 워낙 커서 절대 포기할 수 없는 시장”이라며 “현지 동향을 항상 관심 있게 볼 수밖에 없다”고 전했다.

조재필 울산과학기술원 에너지화학공학과 교수는 “국내 기업이 만드는 전기차 배터리의 핵심 원료인 전구체는 50% 이상을 중국에서 수입한다”면서 “중국 이외 국가의 생산품은 가격이 비싸서 원가 경쟁력이 없는 만큼 한국 배터리 제조사 입장에선 중국을 떠안고 가는 것 외에 대안이 없다”고 지적했다.

열쇳말

전구체는 전기차 배터리(리튬 이온 전지)의 핵심 소재인 양극재의 원료로, 니켈·코발트·망간 등으로 구성된다.

박종오 기자

pjo2@hani.co.kr