[석학들이 본 바이든 1년] 인터뷰-스티븐 월트 하버드대 케네디스쿨 교수

아프간 전 정부는 ‘종이로 지은 집’

미국 관여 끝낼 다른 방법 없었다

아시아와 유럽의 동맹들에게

트럼프가 입힌 피해 복구 시작해

우크라이나 문제 최선 해법은

자신이 직접 나서 중립 선언하는 것

아프간 전 정부는 ‘종이로 지은 집’

미국 관여 끝낼 다른 방법 없었다

아시아와 유럽의 동맹들에게

트럼프가 입힌 피해 복구 시작해

우크라이나 문제 최선 해법은

자신이 직접 나서 중립 선언하는 것

스티븐 월트 미국 하버드대 케네디스쿨 교수. 월트 교수 제공

◇ 스티븐 월트

스티븐 월트(66) 하버드대 케네디스쿨 국제관계학 교수는 국제정치에서 힘의 논리를 중시하는 대표적인 현실주의 학자다. 2018년 펴낸 <미국 외교의 대전략>에서 시장경제와 자유민주주의, 인권을 세계에 이식하는 지난 30년간의 ‘자유주의 패권’ 정책을 폐기하고, 역내 동맹국을 활용하는 ‘역외 균형’ 전략으로 되돌아가자고 주장했다.

오미크론·인플레·분열에 무거운 1주년

[바이든 1주년] 미 국내 상황

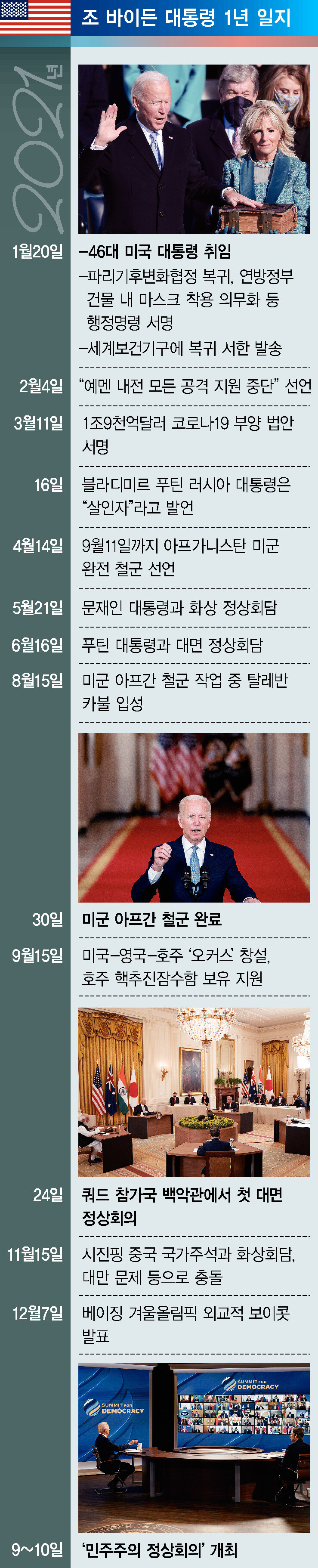

조 바이든 미국 대통령은 지난해 1월20일 취임하며 코로나19 극복, 경제 회복, 미국의 통합을 최우선 과제로 내걸었다. 전임자가 넘겨준 과제가 가혹한 탓도 있었지만, 핵심 과제를 둘러싼 상황은 1년이 흐른 뒤에도 크게 달라지지 않았다.

바이든 대통령은 지난해 독립기념일인 7월4일 “코로나19로부터 독립에 가까워졌다”고 선언했다. 하지만, 지난 연말 오미크론 변이라는 복병을 만나 올 초 하루 확진자 수가 100만명을 넘어섰다. ‘백신 이기주의’라는 비판을 들어가며 코로나19 백신 접종에 총력을 쏟았으나, 2차 접종을 마친 이들의 비율은 63%, 추가접종(부스터샷)까지 마친 이는 약 24%에 머무르고 있다.

경제 분야에선 기록적인 인플레이션이 미국을 무겁게 짓누른다. 지난 12월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 동월보다 7.0% 올라, 1982년 이후 40년 만에 최대치를 기록했다. 그 때문에 퀴니피액대학의 지난 12일 발표 조사에서 바이든 대통령의 국정수행 지지도가 33%까지 떨어졌다.

문제는 앞으로 놓인 정치 환경이 성과를 내기 어려운 구조라는 점이다. 바이든 대통령의 최대 공약인 2조달러(약 2400조원) 규모의 ‘더 나은 재건’이란 이름의 사회복지 지출법안은 여당인 민주당의 조 맨친 상원의원 등의 반대로 진척이 없다. 보수층의 강한 지지를 얻고 있는 도널드 트럼프는 2024년 대선 재출마 의사를 내비치면서 바이든 반대의 구심점이 되고 있다. 11월 치러지는 중간선거에서 연방 하원의 다수당이 공화당으로 넘어갈 것이라는 전망도 나온다. 워싱턴/황준범 특파원

2022년 미-중 관계, ‘신냉전’과 ‘열평화’ 사이

[바이든 1주년] 중국이 본 1년

중국에선 조 바이든 미국 행정부 출범 2년째에도 미-중 관계가 극적으로 개선될 가능성은 높지 않다고 보고 있다. ‘호재’는 좀처럼 보이지 않는데, ‘악재’는 넘쳐나기 때문이다.

올해 미-중 관계는 베이징 겨울올림픽에 대한 미국의 ‘외교적 보이콧’으로 문을 연다. 코로나19 사태 직전인 2020년 1월15일 타결된 미-중 1단계 무역합의 역시 2년의 시한을 넘겼다. 바이든 행정부 들어 본격적인 무역협상은 시작도 못 한 상태에서, 합의 이행 여부를 두고 양쪽 입장이 갈리고 있다. 지난해 중국과 대만이 동시에 신청한 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제도 미·중이 첨예하게 충돌할 만한 사안이다.

왕지쓰 베이징대 국제전략연구원장은 지난 10일 <중미초점>(중메이쥐자오)에 기고한 글에서 현재 중-미 관계를 ‘신냉전’에 빗대 ‘열평화’라고 표현했다. 그는 “2022년과 그 이후 시대에 ‘열평화’란 흐름이 중-미 관계의 패러다임으로 고착될 가능성이 높다”며 “신냉전도 바람직하지 않지만, 상호 비난과 지정학적 경쟁이 불을 뿜는 ‘열평화’ 모델이 고착화되면 누구의 이익에도 부합하지 않을 것”이라고 짚었다.

국제무대에서 양국의 힘겨루기가 지속되면, 코로나19와 기후변화 대응 등 국제사회의 현안을 둘러싼 협력이 쉽지 않다. 미국 주도의 환태평양연합훈련(림팩)에 대만이 참여하게 될 여름 무렵엔 미-중 간 군사적 긴장이 고조될 가능성이 높다.

중국 내부에선 “현 상황에서 답답한 건 미국”이란 인식이 팽배해 있다. 더구나 시진핑 중국 국가주석은 올 10월께 열리는 공산당 제20차 전국대표대회(당대회)에서 3연임에 도전한다. 미-중 갈등이 증폭되는 게 국내 정치적으론 되레 유리하게 작용할 수 있다는 뜻이다. 베이징/정인환 특파원 inhwan@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[바이든 1년] “이란 핵협정·미얀마 사태 등 ‘뒷짐’…글로벌 리더십 여전히 부재” [바이든 1년] “이란 핵협정·미얀마 사태 등 ‘뒷짐’…글로벌 리더십 여전히 부재”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0119/53_16425553539061_20220118503730.jpg)

![[바이든 1년] “‘반중 동맹’ 강화 속, 기후 등 중국과 ‘공동운명’ 인식해야” [바이든 1년] “‘반중 동맹’ 강화 속, 기후 등 중국과 ‘공동운명’ 인식해야”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2022/0119/53_16425508708123_20220107500122.jpg)