조중동 종편 ‘한국의 폭스뉴스’ 우려

의보개혁·인종문제 등 객관보도 실종

노골적 보수색깔로 진보진영 집중공격

선거땐 공화당 승리위해 발벗고 뛰어

의보개혁·인종문제 등 객관보도 실종

노골적 보수색깔로 진보진영 집중공격

선거땐 공화당 승리위해 발벗고 뛰어

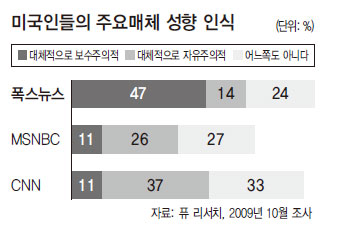

<폭스뉴스>가 미국 케이블 채널에 1996년 진출한 이래, 선정적 형식으로 포장된 이 방송사의 이념적 편향성은 선거 결과에도 영향을 미쳤다는 분석까지 미 학계에선 나왔다. 우리나라 보수신문들의 무더기 종합편성채널 진출로 여론 다양성 훼손에 대한 우려가 커지는 상황에서 루퍼트 머독의 폭스뉴스 및 스카이를 둘러싼 미국, 영국 사회의 논란을 점검해봤다.

미국에서 <폭스뉴스>가 케이블텔레비전 24시간 뉴스채널의 최대 강자가 된 건 이젠 뉴스도 아니다.

미국의 시청률 조사기관인 ‘티브이 바이 더 넘버’의 자료에서 지난달 29일 프라임타임대(저녁 8~11시) 케이블 뉴스방송의 시청자 수를 보면, <폭스뉴스>가 162만4000명, <엠에스엔비시>(MSNBC)가 59만3000명, <시엔엔>(CNN)이 44만1000명, 시엔엔 계열사인 <에이치엘엔>(HLN)이 40만2000명, <시엔비시>(CNBC) 29만명 등의 차례였다. 나머지 4개 방송의 시청자 수를 모두 합한 것과 폭스뉴스의 시청자 수가 비슷하다. 미국에서 케이블방송 뉴스를 보는 시청자 2명 중 1명이 폭스뉴스에 채널을 고정시키고 있는 것이다.

1996년 10월 언론재벌인 루퍼트 머독이 폭스뉴스를 처음 설립할 당시만 해도, 케이블방송 뉴스는 시엔엔이 장악하고 있어 폭스뉴스의 전망은 그리 밝아보이지 않았다. 당시 미국의 방송 대부분이 민주당 성향이 강했으나, 폭스뉴스는 보수적인 시각을 노골적으로 전하면서 보수 시청자층을 끌어모으기 시작했다. 폭스뉴스는 특히 9·11 이후 미국 사회가 강한 보수화 물결을 타는 것과 맞물려 2000년대 이후 시청자들이 급격하게 늘어났다. 한 조사에 의하면, 이라크 전쟁과 아프가니스탄 전쟁 초기에는 폭스뉴스의 시청자들이 하루 평균 330만명으로, 이전에 비해 300%나 늘어나기도 했다.

폭스뉴스는 자신들의 주시청자인 보수층이 좋아할 만한 내용을 포착해 가려운 곳을 긁어준다. 지난해 버락 오바마 행정부의 의료보험 개혁 당시, 폭스뉴스의 부회장인 빌 새먼이 뉴스 제작자들에게 보낸 일종의 ‘보도지침’이 바깥으로 흘러나왔다. 새먼 부회장은 뉴스 진행자들에게 민간보험사와 경쟁해 보험료를 낮출 목적으로 운영하려 했던 정부 주도 의료보험인 ‘퍼블릭(공공) 옵션’의 용어를 ‘거번먼트(정부) 옵션’이라는 용어로 바꿔 부를 것을 권고했다. 이외에도 이민, 동성애, 인종 문제 등 민감한 사안에 대해 노골적인 보수성을 강화하고 있다.

사실 폭스뉴스의 성공의 요인은 ‘보수성’보다는 ‘선정성’에서 찾는 게 더 적합하다. 폭스뉴스의 슬로건은 ‘공정과 균형’이지만, 실제 보도에서 공정성은 고사하고 합리성을 찾기도 쉽지 않다. 또 폭스뉴스는 이를 최대한 노골적으로 포장해 시청자들의 눈을 사로잡는다. 뉴스진행자인 글렌 벡이 뉴스를 전하면서 버락 오바마 대통령을 향해 “인종차별주의자”라고 욕하거나, 애국심을 호소하면서 눈물을 흘리기도 하는 등 뉴스가 모노드라마처럼 보인다. 또 한명의 보수논객 빌 오라일리는 <오라일리 팩터>라는 자신의 프로그램에서 상대방의 얘기를 끊어버리고, ‘닥쳐’(셧 업)이라는 말을 쉴새없이 내뱉는다. 보수성향의 시청자들은 폭스뉴스의 이런 프로그램을 보면서 카타르시스를 느낀다. 또 보수성향이 아니더라도 이런 식의 뉴스나 쇼가 앵커가 양쪽의 입장을 공정하게 보도하려 애쓰는 시엔엔 등 다른 방송보다 훨씬 재미있어 보수적이 아닌 시청자들까지 끌어당기고 있다. 폭스뉴스의 토론은 진보 인사 1명에 보수 인사 3명이 나와 진보 인사를 집중공격하는 방식을 선호한다. 어떨 때는 아예 진보 쪽 인사가 한 명도 없이 보수 인사들끼리 오바마 대통령과 민주당을 경쟁적으로 비난하다 끝나기도 한다. 폭스뉴스는 보수성, 선정성 외에 사실 왜곡도 서슴지 않는다. 2009년 11월 세라 페일린이 미시간주 그랜드래피즈에서 자신의 자서전 출판 연설회를 갖는 장면을 보도할 때엔 엄청난 인파가 페일린을 향해 손을 흔드는 화면을 내보냈다. 뉴스 앵커인 그레그 재럿은 “연설회에는 이날 아침 일찍부터 줄이 길게 늘어섰다”고 말했다. 그러나 그 화면은 2008년 존 매케인과 페일린의 대선 유세 장면이었다. 폭스뉴스는 이 사실이 밝혀지자, “고의성이 없는 화면 실수”라고만 밝혔다. 폭스뉴스는 지난해 한단계 비약하는 또다른 모습도 보여줬다. 벡 등 뉴스진행자들이 폭스뉴스의 화면 바깥으로 나와 워싱턴에서 대규모 보수 정치집회를 이끌고, 공화당에 정치자금을 전달하는 등 사실상 공화당을 이끄는 정치단체화하고 있는 것이다. 이에 따라 최근 미국에선 폭스뉴스가 ‘공화당 지지방송’이 아니라, 공화당이 ‘폭스뉴스의 지시를 받는 정당’이라는 말까지 나온다. 지난해 보수주의 풀뿌리 운동인 티파티가 바람을 몰아오고, 중간선거에서 공화당이 압승을 거둔 밑바탕에는 폭스뉴스가 있었다. 미국 사회에서 최근 가장 많이 바뀐 것은 이제 젊은층에서도 폭스뉴스를 시청하고, 공화당을 지지하는 것을 부끄러워하지 않는다는 것이다. 폭스뉴스는 <폭스뉴스>, <폭스비즈니스>, <내셔널지오그래픽>, <에프엑스> 등의 케이블 방송사과 <월스트리트 저널>, <뉴욕포스트>, <티브이 가이드> 등 신문·잡지, 영화사 ‘20세기 폭스사’ 외에도 수많은 지방의 라디오 방송·지방신문 등을 소유하거나 제휴를 맺어 폭스뉴스의 콘텐츠를 공급하고 있다. ‘폭스뉴스 바이러스’는 이미 미국 사회를 장악했다. 워싱턴/권태호 특파원 ho@hani.co.kr

사실 폭스뉴스의 성공의 요인은 ‘보수성’보다는 ‘선정성’에서 찾는 게 더 적합하다. 폭스뉴스의 슬로건은 ‘공정과 균형’이지만, 실제 보도에서 공정성은 고사하고 합리성을 찾기도 쉽지 않다. 또 폭스뉴스는 이를 최대한 노골적으로 포장해 시청자들의 눈을 사로잡는다. 뉴스진행자인 글렌 벡이 뉴스를 전하면서 버락 오바마 대통령을 향해 “인종차별주의자”라고 욕하거나, 애국심을 호소하면서 눈물을 흘리기도 하는 등 뉴스가 모노드라마처럼 보인다. 또 한명의 보수논객 빌 오라일리는 <오라일리 팩터>라는 자신의 프로그램에서 상대방의 얘기를 끊어버리고, ‘닥쳐’(셧 업)이라는 말을 쉴새없이 내뱉는다. 보수성향의 시청자들은 폭스뉴스의 이런 프로그램을 보면서 카타르시스를 느낀다. 또 보수성향이 아니더라도 이런 식의 뉴스나 쇼가 앵커가 양쪽의 입장을 공정하게 보도하려 애쓰는 시엔엔 등 다른 방송보다 훨씬 재미있어 보수적이 아닌 시청자들까지 끌어당기고 있다. 폭스뉴스의 토론은 진보 인사 1명에 보수 인사 3명이 나와 진보 인사를 집중공격하는 방식을 선호한다. 어떨 때는 아예 진보 쪽 인사가 한 명도 없이 보수 인사들끼리 오바마 대통령과 민주당을 경쟁적으로 비난하다 끝나기도 한다. 폭스뉴스는 보수성, 선정성 외에 사실 왜곡도 서슴지 않는다. 2009년 11월 세라 페일린이 미시간주 그랜드래피즈에서 자신의 자서전 출판 연설회를 갖는 장면을 보도할 때엔 엄청난 인파가 페일린을 향해 손을 흔드는 화면을 내보냈다. 뉴스 앵커인 그레그 재럿은 “연설회에는 이날 아침 일찍부터 줄이 길게 늘어섰다”고 말했다. 그러나 그 화면은 2008년 존 매케인과 페일린의 대선 유세 장면이었다. 폭스뉴스는 이 사실이 밝혀지자, “고의성이 없는 화면 실수”라고만 밝혔다. 폭스뉴스는 지난해 한단계 비약하는 또다른 모습도 보여줬다. 벡 등 뉴스진행자들이 폭스뉴스의 화면 바깥으로 나와 워싱턴에서 대규모 보수 정치집회를 이끌고, 공화당에 정치자금을 전달하는 등 사실상 공화당을 이끄는 정치단체화하고 있는 것이다. 이에 따라 최근 미국에선 폭스뉴스가 ‘공화당 지지방송’이 아니라, 공화당이 ‘폭스뉴스의 지시를 받는 정당’이라는 말까지 나온다. 지난해 보수주의 풀뿌리 운동인 티파티가 바람을 몰아오고, 중간선거에서 공화당이 압승을 거둔 밑바탕에는 폭스뉴스가 있었다. 미국 사회에서 최근 가장 많이 바뀐 것은 이제 젊은층에서도 폭스뉴스를 시청하고, 공화당을 지지하는 것을 부끄러워하지 않는다는 것이다. 폭스뉴스는 <폭스뉴스>, <폭스비즈니스>, <내셔널지오그래픽>, <에프엑스> 등의 케이블 방송사과 <월스트리트 저널>, <뉴욕포스트>, <티브이 가이드> 등 신문·잡지, 영화사 ‘20세기 폭스사’ 외에도 수많은 지방의 라디오 방송·지방신문 등을 소유하거나 제휴를 맺어 폭스뉴스의 콘텐츠를 공급하고 있다. ‘폭스뉴스 바이러스’는 이미 미국 사회를 장악했다. 워싱턴/권태호 특파원 ho@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)