쿠바 아바나의 오래된 미국산 자동차 앞 창가에 작은 쿠바와 미국 국기가 꽂혀 있다. 1959년 쿠바 혁명 이후 미국의 경제제재 등으로 반세기 넘게 적대 관계를 이어온 두 나라는 최근 국교를 정상화하기로 합의했다. 아바나/AP 연합뉴스

[쿠바 개혁·개방 현장을 가다]

③ 남북, 미국-쿠바 외교에서 배워라

③ 남북, 미국-쿠바 외교에서 배워라

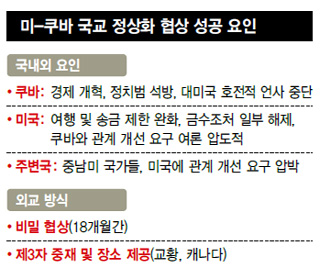

미국과 쿠바가 반세기 동안의 적대관계를 청산하고 국교정상화의 길에 나섬으로써 이제 한반도만이 냉전의 잔재가 쌓인 유일한 지역으로 남게 됐다. 미-쿠바간 국교정상화 협상이 아직 시작 단계이지만 미국이 1월 중순 금수 조처를 일부 완화하고 쿠바는 정치범 석방으로 화답함으로써 큰걸음을 내디뎠다. ‘영원한 친구도, 적도 없다’는 국제외교의 진리를 잘 보여준 두 나라의 협상에서 한반도는 과연 어떤 교훈을 얻을 수 있을까?

전문가들은 오랜기간 적으로 살아온 두 나라가 협상에 성공하기 위해서는 무엇보다도 초반에는 비밀협상으로 시작하는 게 중요하다고 하나같이 말한다. 미-쿠바 관계 연구자로 최근 <쿠바와의 비밀채널>(Back Channel to Cuba)이란 책을 펴낸 윌리엄 레오그란데 아메리칸대 교수(정치학)는 “적대관계에 있는 국가들은 자국 내에 정치적 반발 세력이 있기 때문에 초기에 비밀협상을 하는 게 불가피하다”며 “이번 협상도 공개적으로 했다면 오바마 미 대통령이 의회 내 반대에 부딪쳐 타협안을 내놓기 어려웠을 것”이라고 말했다. 빌 클린턴 행정부 시절 백악관 국가안보회의와 국무부·국방부에서 정책자문을 해오다 지금은 브루킹스연구소에서 중남미를 연구하는 테드 피콘 선임연구원은 “미국에선 18개월간의 비밀협상을 아는 사람이 극소수에 불과했다. 의회 지도부에조차도 말하지 않아 지금 의회가 불쾌해 하지만 어찌됐던 이 전략이 먹혔다”고 말했다.

미-쿠바 협상초기 비밀유지

반발 세력 무마 위해 불가피

“미국은 의회지도부에도 말안해” 두 나라 관계 개선 열의도 중요

양국, 난민 등 사안별 협정 맺고

가족방문·소액 송금 등 허용해 북미관계 개선에 한국역할 중요

“미국에 대화압력 넣는 구실 해야”

협상 과정에서 두 나라가 의지할 수 있는 제3의 보증인이 존재했다는 점도 중요하다. 이번엔 그 역할을 프란치스코 교황이 했고, 캐나다는 협상 장소를 제공했다. 교황청은 미국은 물론, 쿠바에서도 상당한 영향력을 갖고 있다. 피콘 연구원은 “북한 핵문제에서는 6자회담이라는 틀이 존재하지만, 아마도 믿을 만한 하나의 보증인이 필요할 수 있다”고 말했다.

물론 이런 외교 기술적 측면 이전에, 적대관계의 나라가 화해의 길로 들어서기 위해선 각 나라 내부적으로 변화가 필요하다. 쿠바는 라울 카스트로 국가평의회 의장이 집권하면서 경제개혁과 함께 정치범 석방, 국외여행 제한 완화 등 인권 개선에서도 큰 진전을 보였다. 미국 쪽에선 1990년대 이후 미국민 대다수가 쿠바와의 관계개선을 희망해온 데다, 오바마 대통령이 집권 초기 일방적으로 여행 및 송금 제한을 완화하는 등 신뢰 조성 조처를 취했다. 쿠바계 미국인들도 1960~70년대 정치적 망명자 숫자가 줄고 90년대 이후 경제적 이민자들이 늘면서 가족 방문과 사업을 위해 관계개선을 찬성하는 쪽으로 여론이 바뀌었다.

협상 과정에서 두 나라가 의지할 수 있는 제3의 보증인이 존재했다는 점도 중요하다. 이번엔 그 역할을 프란치스코 교황이 했고, 캐나다는 협상 장소를 제공했다. 교황청은 미국은 물론, 쿠바에서도 상당한 영향력을 갖고 있다. 피콘 연구원은 “북한 핵문제에서는 6자회담이라는 틀이 존재하지만, 아마도 믿을 만한 하나의 보증인이 필요할 수 있다”고 말했다.

물론 이런 외교 기술적 측면 이전에, 적대관계의 나라가 화해의 길로 들어서기 위해선 각 나라 내부적으로 변화가 필요하다. 쿠바는 라울 카스트로 국가평의회 의장이 집권하면서 경제개혁과 함께 정치범 석방, 국외여행 제한 완화 등 인권 개선에서도 큰 진전을 보였다. 미국 쪽에선 1990년대 이후 미국민 대다수가 쿠바와의 관계개선을 희망해온 데다, 오바마 대통령이 집권 초기 일방적으로 여행 및 송금 제한을 완화하는 등 신뢰 조성 조처를 취했다. 쿠바계 미국인들도 1960~70년대 정치적 망명자 숫자가 줄고 90년대 이후 경제적 이민자들이 늘면서 가족 방문과 사업을 위해 관계개선을 찬성하는 쪽으로 여론이 바뀌었다.

한반도 문제 전문가인 박한식 조지아대 교수(정치학)는 “쿠바계 미국인들은 관계 정상화를 위한 압력단체 구실을 했으나, 북한과 관련해서는 미국 내에 이런 세력이 없다”며 “북-미 관계에서는 한국의 태도가 중요한 만큼, 결국 한국이 미국의 정책만 따를 게 아니라 압력을 넣는 구실을 해야 한다”고 말했다. 레오그란데 교수는 “라울 카스트로는 2008년 집권 이후 미국에 대한 호전적 언사를 중단하고 국내 문제에만 몰두했다. 북한도 미국 내 우호적 여론을 형성하기 위해서는 이런 점을 눈여겨 봐야 한다”고 말했다.

실제로, 미-쿠바 관계에선 중남미 국가들이 오바마 행정부를 상대로 상당한 압박을 넣은 것으로 파악된다. 미주대륙 33개국 정상이 참석하는 미주기구(OAS) 정상회의는 1962년 이 기구에서 쫓겨난 쿠바의 기구 복귀와 미국의 금수 조처 해제를 줄기차게 요구해왔다. 오바마 대통령은 2009년 이 정상회의에서 대쿠바 정책을 바꾸겠다고 공언했으나 약속을 이행하지 못하자 2012년·2014년 회의에서 궁지에 몰렸다. 일부 중남미 국가들은 미국의 대쿠바 정책 변화가 없으면 이 회의에 참석하지 않겠다고 압박했고, 올해 4월 열리는 정상회의엔 미국의 반대에도 불구하고 라울 카스트로를 이미 초청해 놓은 상태였다. 피콘 연구원은 “중남미 국가들은 이웃국가인 쿠바에 대한 금수 조처가 불편할 뿐만 아니라 쿠바와 상당한 정서적 공감대도 갖고 있다”고 말했다.

미-쿠바는 적대관계 속에서도 인도주의적 사안이나 이웃국가로서 부딪칠 수밖에 없는 각종 갈등 요인들에 대해서는 사안별 협정을 맺고 이를 준수해온 점도 눈에 띄는 대목이다. 두 나라가 가장 먼저 협약을 맺은 것은 쿠바 난민 문제다. 두 나라는 1965년 쿠바인들이 뗏목에 의지해 목숨을 걸고 플로리다 해협을 건너는 사태가 발생하자, 스위스를 메신저로 해서 첫 이민협정을 체결했다. 이 협정으로 73년까지 26만명의 쿠바인이 항공편으로 미국에 이주했다. 이후 이민협정은 84년와 95년 큰 수정이 이뤄졌고, 지금까지도 매년 두차례 정례 협의를 하고 있다. 95년 협정에선 미국이 쿠바인들에게 매년 2만명의 비자를 발급키로 했다. 또 73년엔 미국 비행기를 납치해 쿠바로 향하는 사건이 빈발하자 이를 막기 위한 협정을 맺었고, 지미 카터 행정부 시절인 77년엔 두 나라 수도에 ‘이익대표부’ 설치와 어업·해양 경계선 협정을 맺었다. 89년엔 쿠바의 앙골라 파병군 철수에도 합의했다.

특히, 미국은 전방위적 금수 조처를 시행하면서도 인도주의적 차원에서 200만명에 이르는 쿠바계 미국인들의 쿠바 가족 방문과 소액 송금을 오래전부터 허용하고 있다. 카터 행정부 시절인 77년 방문이 허용됐다가 84년 금지됐으나, 99년에 다시 방문과 함께 송금이 허용됐다. 부시 행정부 시절에 제한이 가해졌으나, 오바마 대통령이 2009년 다시 허용했다. 존 페퍼 미 외교정책포커스 소장은 “가족들의 방문과 함께 학술·문화 교류가 오랫동안 활발하게 이뤄지면서 양국 시민들 간에 이해의 폭이 넓어진 점도 이번에 두 나라 정상이 국교정상화에 합의한 요인이 됐다”고 말했다. <끝>

워싱턴·아바나/박현 특파원 hyun21@hani.co.kr

한반도 문제 전문가인 박한식 조지아대 교수(정치학)는 “쿠바계 미국인들은 관계 정상화를 위한 압력단체 구실을 했으나, 북한과 관련해서는 미국 내에 이런 세력이 없다”며 “북-미 관계에서는 한국의 태도가 중요한 만큼, 결국 한국이 미국의 정책만 따를 게 아니라 압력을 넣는 구실을 해야 한다”고 말했다. 레오그란데 교수는 “라울 카스트로는 2008년 집권 이후 미국에 대한 호전적 언사를 중단하고 국내 문제에만 몰두했다. 북한도 미국 내 우호적 여론을 형성하기 위해서는 이런 점을 눈여겨 봐야 한다”고 말했다.

실제로, 미-쿠바 관계에선 중남미 국가들이 오바마 행정부를 상대로 상당한 압박을 넣은 것으로 파악된다. 미주대륙 33개국 정상이 참석하는 미주기구(OAS) 정상회의는 1962년 이 기구에서 쫓겨난 쿠바의 기구 복귀와 미국의 금수 조처 해제를 줄기차게 요구해왔다. 오바마 대통령은 2009년 이 정상회의에서 대쿠바 정책을 바꾸겠다고 공언했으나 약속을 이행하지 못하자 2012년·2014년 회의에서 궁지에 몰렸다. 일부 중남미 국가들은 미국의 대쿠바 정책 변화가 없으면 이 회의에 참석하지 않겠다고 압박했고, 올해 4월 열리는 정상회의엔 미국의 반대에도 불구하고 라울 카스트로를 이미 초청해 놓은 상태였다. 피콘 연구원은 “중남미 국가들은 이웃국가인 쿠바에 대한 금수 조처가 불편할 뿐만 아니라 쿠바와 상당한 정서적 공감대도 갖고 있다”고 말했다.

미-쿠바는 적대관계 속에서도 인도주의적 사안이나 이웃국가로서 부딪칠 수밖에 없는 각종 갈등 요인들에 대해서는 사안별 협정을 맺고 이를 준수해온 점도 눈에 띄는 대목이다. 두 나라가 가장 먼저 협약을 맺은 것은 쿠바 난민 문제다. 두 나라는 1965년 쿠바인들이 뗏목에 의지해 목숨을 걸고 플로리다 해협을 건너는 사태가 발생하자, 스위스를 메신저로 해서 첫 이민협정을 체결했다. 이 협정으로 73년까지 26만명의 쿠바인이 항공편으로 미국에 이주했다. 이후 이민협정은 84년와 95년 큰 수정이 이뤄졌고, 지금까지도 매년 두차례 정례 협의를 하고 있다. 95년 협정에선 미국이 쿠바인들에게 매년 2만명의 비자를 발급키로 했다. 또 73년엔 미국 비행기를 납치해 쿠바로 향하는 사건이 빈발하자 이를 막기 위한 협정을 맺었고, 지미 카터 행정부 시절인 77년엔 두 나라 수도에 ‘이익대표부’ 설치와 어업·해양 경계선 협정을 맺었다. 89년엔 쿠바의 앙골라 파병군 철수에도 합의했다.

특히, 미국은 전방위적 금수 조처를 시행하면서도 인도주의적 차원에서 200만명에 이르는 쿠바계 미국인들의 쿠바 가족 방문과 소액 송금을 오래전부터 허용하고 있다. 카터 행정부 시절인 77년 방문이 허용됐다가 84년 금지됐으나, 99년에 다시 방문과 함께 송금이 허용됐다. 부시 행정부 시절에 제한이 가해졌으나, 오바마 대통령이 2009년 다시 허용했다. 존 페퍼 미 외교정책포커스 소장은 “가족들의 방문과 함께 학술·문화 교류가 오랫동안 활발하게 이뤄지면서 양국 시민들 간에 이해의 폭이 넓어진 점도 이번에 두 나라 정상이 국교정상화에 합의한 요인이 됐다”고 말했다. <끝>

워싱턴·아바나/박현 특파원 hyun21@hani.co.kr

반발 세력 무마 위해 불가피

“미국은 의회지도부에도 말안해” 두 나라 관계 개선 열의도 중요

양국, 난민 등 사안별 협정 맺고

가족방문·소액 송금 등 허용해 북미관계 개선에 한국역할 중요

“미국에 대화압력 넣는 구실 해야”

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)