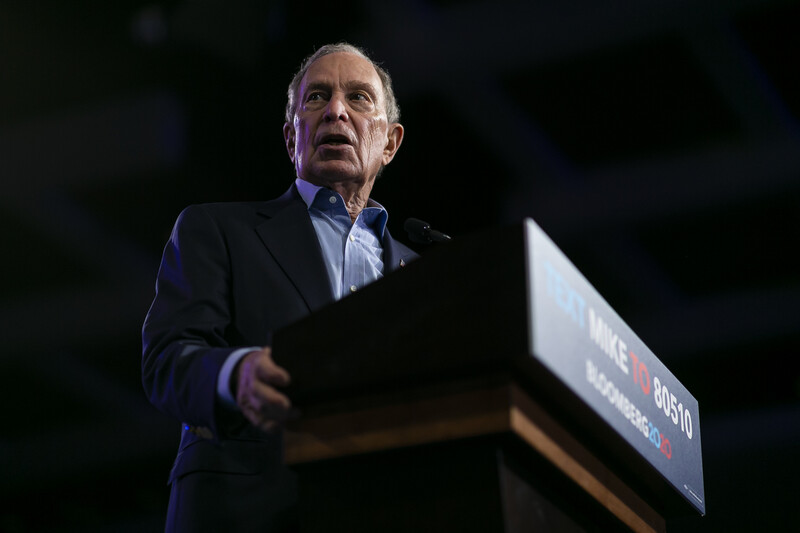

민주당 대선 경선에 나선 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장이 3일 플로리다주 웨스트팜비치에서 선거 유세를 하고 있다. 웨스트팜비치/AP 연합뉴스

미국 민주당 대선 후보 경선의 최대 승부처로 꼽히는 ‘슈퍼 화요일’ 경선 결과가 사실상 조 바이든 전 부통령과 버니 샌더스 상원의원의 사실상 ‘중도 대 진보’ 1대 1 구도로 굳어지면서, 후발주자인 마이클 블룸버그 전 뉴욕시장과 엘리자베스 워런 상원의원의 ‘완주’ 여부에 관심이 집중되고 있다.

3일 ‘슈퍼 화요일’ 경선 결과에 가장 충격을 받은 것은 아마도 블룸버그 전 시장일 것이다. 그는 지난해 11월 뒤늦게 대선에 뛰어들어 초반 4개주 경선을 건너 뛴 채 슈퍼 화요일 경선에 올인하다시피 해왔다. 석달 동안 티브이(TV) 광고에 퍼부은 돈만도 무려 5억달러(약 6천억원)를 퍼붓고도, 그가 이날 승리를 거둔 곳은 15곳 중 미국령 사모아 단 1곳에 불과하기 때문이다. 버지니아·노스 캐롤라이나·테네시 등 바이든이 승리한 일부 주에선 바이든보다 50배에 가까운 선거자금을 썼는데도 이런 결과가 나왔다고 <엔비시>(NBC) 방송 등이 전했다. 도널드 트럼프 대통령은 “오늘 밤 지금까지 가장 큰 패배자는 미니마이크 블룸버그”라는 글을 트위터에 올려 그를 조롱하기도 했다.

그나마 텍사스·캘리포니아 등 대형주를 비롯해 몇 개 주에서 대의원 할당 기준인 15% 득표율을 넘겨 체면치레는 했지만 ‘중도의 대안이라더니 파괴력이 그리 크지 않다’는 회의론이 고개를 들면서, 벌써부터 블룸버그의 경선 ‘사퇴’가 거론되고 있다. 아예, 블룸버그가 4일 경선 계속 여부를 재검토할 계획이라는 캠프 관계자의 얘기가 미국 언론 등을 통해 보도되기도 했다. 지난 9일 일찌감치 플로리다를 방문하며 17일 경선을 준비해왔던 것을 생각하면, 이 정도의 참패까진 생각지 못했던 듯 하다.

민주당 대선 경선에 나선 엘리자베스 워런 상원의원이 3일 미시건주 디트로이트에서 지지를 호소하고 있다. 디트로이트/AFP 연합뉴스

지난해 10월까지만 해도 모든 정책에 있어 ‘가장 철저히 준비된 후보’로 꼽히며 첫 여성 대통령감으로 지목됐던 워런 역시 경쟁력을 의심받는 상황에 직면하고 있다. 아이오와 코커스(당원대회)를 비롯해 앞선 네차례의 경선에서 단 한 번도 3위 이상을 차지하지 못한 데 이어, 슈퍼 화요일 경선에서도 샌더스·바이든 뒤로 크게 밀린 탓이다. 워런은 이날 경선에서 단 한 주에서도 1위를 차지하지 못한 것은 물론, 자신의 텃밭(지역구)인 매사추세츠에서조차 3위에 그치며 치명상을 입었다는 평가를 받고 있다.

워런은 일단 경선을 포기하지 않겠다는 뜻을 비치고 있다. 워런은 슈퍼 화요일 경선이 끝난 직후, 다음 경선(10일)이 치러지는 미시건주(대의원 125명) 디트로이트로 달려가 지지자들에게 “싸우지 않고서는 원하는 것을 얻을 수 없다. 나는 지금 싸우고 있다”며 지지를 호소했다.

하지만 온라인에선 샌더스 지지자 등을 중심으로 ‘#워런은버니를지지해(

#WarrenEndorseBernie)’라는 해시태그와 함께 진보 결집을 위해 명분으로 사퇴를 종용하는 글들이 올라오고 있다. 특히 민주당 내 진보 초선인 일한 오마르 하원의원은 전날 피트 부티지지 전 인디애나주 상원의원과 에이미 클로버샤 의원 등이 경선에서 중도 사퇴하며 바이든 지지 선언을 한 것을 언급하며 “중도 주자들처럼 어젯밤 진보 주자들도 통합했더라면 어땠을지 상상해봐라. 누가 이겼겠나”라며 워런의 사퇴를 촉구했다.

이정애 기자

hongbyul@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)