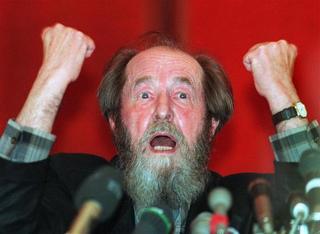

솔제니친

‘더 나은 사회’ 향한 갈증 표출해 와

사망한 솔제니친 발자취

3일 밤 타계한 러시아의 반체제 작가 알렉산드르 솔제니친은 ‘강제수용소’로 대표되는 옛소련 체제의 억압성을 신랄하게 폭로했다. 그러나 동시에 그는 서구 자본주의 사회의 타락성도 동시에 지적하는 등 끊임없이 ‘더 나은 사회’를 향한 갈증을 표출해왔다고 <에이피>(AP) 통신 등 주요 외신들이 전했다.

1918년 카프카스 키슬로보드스크시에서 태어난 솔제니친은 대학에서 물리와 수학을 전공한 평범한 과학교사였지만, 스탈린주의에 대한 비판의식이 싹트면서 인생의 일대 전환점을 맞는다. 2차대전 직후 군대에 입대한 솔제니친은 스탈린의 분별력을 의심하는 편지를 친구에게 보냈다. 이를 이유로 솔제니친은 8년 동안 강제수용소 생활을 감내해야 했다. 뒤이어 반체제 세력을 특정 지역으로 보내는 형벌이었던 ‘유형’ 생활까지 그는 카자흐스탄에서 치렀다. 강제수용소의 몇 안되는 생존자로서, 그는 “스탈린주의자들이 소련의 시민들을 폭군이나 반역자, 죄수가 되도록 강요하고 있다”고 비판했다.

다시 러시아로 돌아온 솔제니친은 당시 개혁세력인 흐루시초프가 공공연하게 스탈린을 비난한 것에 힘입어, 1962년 자전적 소설 <이반 데니소비치의 하루>를 출간한다. 그를 순식간에 저명한 작가로 바꿔버린 대표작이다. 하지만 흐루시초프의 권력이 약화된 뒤에는 다시 국가보안위원회(KGB)의 탄압이 강화돼 고초를 겪었다. 1970년 노벨문학상 수상자로 선정됐지만 러시아로 돌아오지 못할 것을 우려해 시상식에 불참한 것도 이 무렵이다. 1973년 옛소련 수용소의 인권 유린 실태를 생생하게 고발한 <수용소 군도>의 출간으로 이듬해 체포됐으며, 당국이 추방하자 미국 망명에 올랐다.

솔제니친은 소련 체제가 몰락한 뒤인 1994년에 다시 조국의 품으로 돌아왔다. 하지만 서방 국가들에 대한 비판을 수용하지 않았던 미하일 고르바초프나 보리스 옐친 전 대통령과는 거리를 뒀다. 그는 북대서양조약기구(NATO)의 군대가 동구권 국가인 세르비아를 공격하고, 서방 국가들이 싼값에 러시아의 풍부한 자원을 사들이는 것에 대해서도 늘 불편한 심기를 보였다.

그는 2005년 6월 한 러시아 방송과의 인터뷰에서 “소련 붕괴 이후 러시아의 15년은 잃어버린 시절이나 마찬가지”라며 “더 자유로운 사회를 향해 너무 빨리 움직여선 안되며, 더 나은 사회를 위해선 천천히 갈 필요가 있다”고 꼬집었다. 결국 솔제니친은 러시아가 옛소련 체제도 서구 자본주의도 아닌 ‘그들만의 사회’를 뿌리내리길 바랬던 러시아 공동체주의자로 평가된다.

부인 나탈리아는 이미 세상을 떠났으며, 피아니스트인 스테판을 포함한 세 아들들은 모두 미국에서 살고 있다.

황보연 기자 whynot@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)