16일 중국 베이징의 한 식당에서 주민들이 식사를 하는 가운데, 시진핑 중국 국가주석의 중국공산당 20차 전국대표대회 업무보고가 텔레비전으로 중계되고 있다. 베이징/로이터 연합뉴스

“자원 배분에서 시장이 충분히 역할을 할 수 있게 하고, 정부도 역할을 할 수 있게 한다.”

“국유 자본을 내실화·규모화하고, 민영기업의 발전 환경을 최적화한다.”

시진핑 중국 국가주석은 16일 중국공산당 20차 전국대표대회(20차 당대회) 개막 행사의 업무보고에서 향후 중국의 경제발전 방향을 설명하며 시장과 국가의 역할을 모두 강조했다. 사회주의 경제 방식을 강화하되, 시장주의 경제 방식도 놓치지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것이다. 최근 중국 경제가 ‘성장 둔화’와 ‘불균형 확대’라는 두가지 문제와 씨름하는 가운데, 이 두 문제를 모두 해결하려는 시 주석의 고심을 느낄 수 있다.

시 주석이 5년 전 ‘19차 당대회’에서 한 경제 관련 업무보고 때보다 사회주의 경제 방식에 대한 언급을 훨씬 늘리면서, 일부에선 중국 경제가 ‘좌회전’할 것이라는 예상을 내놓고 있다. <뉴욕 타임스> <월스트리트 저널> 등 미국 언론들은 “앞으로 중국이 민영기업 대신 국영기업 역할을 강조하는 ‘국진민퇴’(국영기업은 나아가고 민영기업은 물러난다) 경향을 강화할 것”이라고 전망했다.

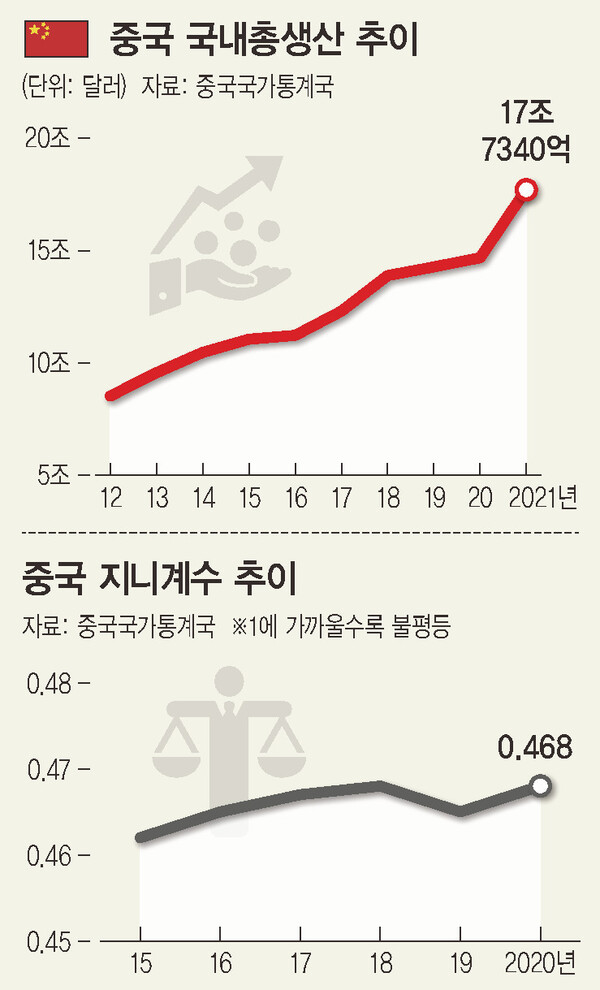

시 주석 집권 1~6년차인 2012~2018년 중국 경제는 해마다 6.7~7.9%씩 안정적으로 성장하다 코로나19 사태가 발생한 2020년엔 2.2%까지 급락했다. 지난해 8.1%로 반등하긴 했지만, 올해 다시 3%대로 떨어질 것으로 전망된다.

중국 경제의 흐름은 2018년 미국과의 무역 분쟁을 계기로 크게 변했다. 도널드 트럼프 행정부는 중국의 수천억달러 규모 수출품에 최고 25%의 고율 관세를 부과했다. 2020년 1월 취임한 조 바이든 행정부는 한발 더 나아가 미래 산업의 핵심인 반도체와 인공지능(AI)·슈퍼컴퓨터 기술 등 핵심 부품·기술의 대중국 수출을 가로막았다. 또 ‘미국 우선주의’를 내세운 트럼프 행정부와 달리 한·일·유럽 등 ‘같은 가치를 공유하는’ 동맹국들을 총동원해 중국을 견제하려 한다.

중국은 이에 대응하기 위해 2020년부터 수출 대신 ‘내수’를 중심에 두는 이른바 ‘쌍순환’ 전략을 채택했다. 미국의 공격에 맞서 14억명 거대 시장을 바탕으로 한 ‘내수’를 진작해 성장을 이어나가려 한 것이다. 하지만 때마침 코로나19 사태가 시작되고, 올해 봄~여름엔 상하이·광저우 등 중국의 주요 도시들이 잇따라 봉쇄되면서 큰 효과를 보지 못했다. 중국 경제의 3할을 차지한다는 부동산 경기도 1~2년 전 급랭한 뒤 좀처럼 살아나지 않아 중국을 더 힘겹게 하고 있다.

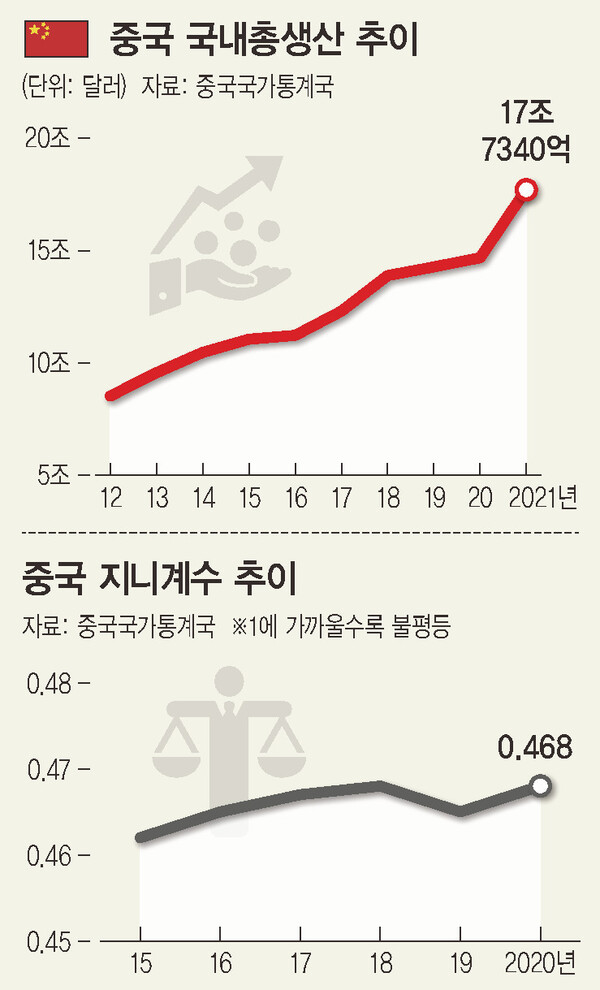

점점 심각해지는 경제적 불균형도 시 주석이 반드시 넘어야 할 과제다. 중국은 1978년 개혁·개방 이후 고도성장을 이어오면서 세계 2위 경제 대국 자리를 차지했다. 지난해 1인당 국내총생산(GDP)이 1만2천달러(약 1700만원)에 이른 만큼 절대 빈곤 문제는 어느 정도 해결했다. 하지만 경제적 불평등은 점점 확대되는 추세다. 사회의 소득 격차를 보여주는 지니계수가 2020년 기준 0.468로, 미국은 물론 러시아·브라질·아르헨티나 등 다른 중진국보다 높다. 도시 가구의 가처분소득은 농촌의 2.6배에 달한다. 리커창 총리는 2020년 3월 “월 소득 1천 위안(약 20만원)에 머무는 이가 6억명이 넘는다”며 중국 경제의 불평등 상황을 설명했다. 지난 13일 발생한 시 주석 3연임 반대 돌발 시위에서도 “핵산(PCR 검사) 말고 밥을 달라”고 주장하는 등 경제 상황에 대한 불만이 높은 상황이다.

시 주석은 ‘모두 잘 살자’는 공동부유를 화두로 불평등 문제를 풀려 한다. 이번 업무보고에서도 “분배 제도는 공동부유를 촉진하는 기초적 제도”라며 “노동에 따른 분배를 주체로 하고, 1차 분배, 2차 분배, 3차 분배가 조화롭게 체계를 이루는 제도 체계를 구축해야 한다”고 말했다. 분배를 통해 경제 불균형을 바로잡겠다는 것이다.

중국 당국은 2020년 말부터 알리바바, 디디추싱, 메이퇀 등 민영기업에 대한 규제도 강화하고 있다. 국가의 경제·정보 역량을 넘어설 기세인 거대 정보통신(IT) 기업을 견제하는 동시에 막대한 부를 쌓는 민영기업에 사회적 책임을 부과하기 위한 것이란 이중적인 평가가 나온다.

베이징/최현준 특파원

haojune@hani.co.kr