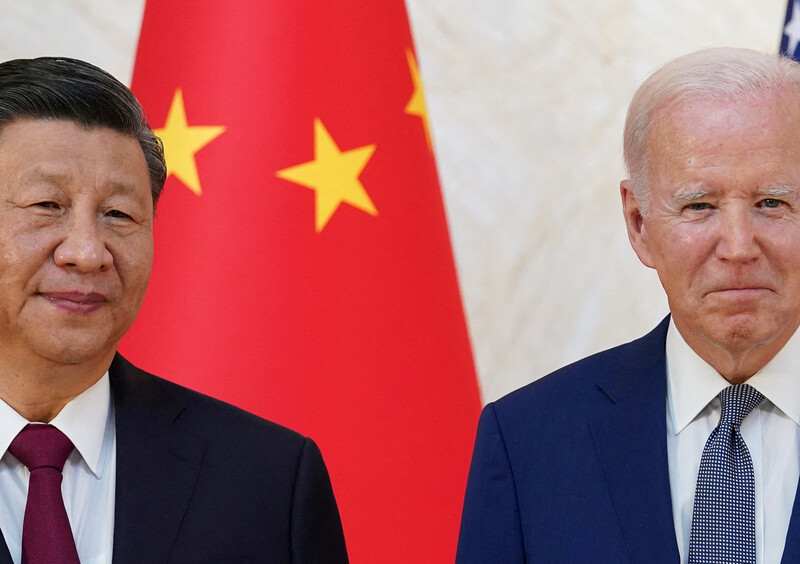

지난해 11월 인도네시아 발리에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에 앞서 시진핑 중국 국가주석과 조 바이든 미국 대통령이 만난 모습. 로이터 연합뉴스

☞한겨레S 뉴스레터를 구독해주세요. 검색창에 ‘에스레터’를 쳐보세요.

미국과 중국의 대결이 위기관리를 고리로 새로운 국면으로 접어들고 있다.

서방 주요 7개국(G7)이 지난 5월 일본 히로시마에서 열린 정상회의에서 대중국 정책의 기조를 ‘탈동조화’(디커플링)에서 ‘위험회피’(디리스킹)로 전환하겠다고 나서면서, 미국과 중국이 고위급 접촉을 통해 관계 조정을 시도하고 있다. <블룸버그> 등 미국 언론은 지난 6일 토니 블링컨 미 국무장관이 6월 말 중국을 방문한다고 보도했다. 팽팽한 긴장과 대결 국면이었던 양국 관계에 새로운 전기가 될지 주목되는 상황이다. 미국 국무장관의 중국 방문은 2018년 10월 마이크 폼페이오 당시 국무장관이 베이징을 3시간 동안 잠깐 방문한 이후 처음이다.

이전에도 관계를 조정하려는 양국의 시도가 없었던 건 아니다. 조 바이든 대통령과 시진핑 주석은 지난해 11월 인도네시아 발리에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의에서 만나 양국 간 여러 현안을 다루기 위해 정부 주요 인사 간 대화 메커니즘을 마련하기로 합의했다. 바이든 대통령은 양국 간 ‘신냉전’은 없을 것이라며, 블링컨 국무장관의 중국 방문을 발표했다. 하지만 올해 2월로 예정됐던 블링컨의 방중은 그 직전에 터진 미국 영공에서의 중국 풍선 관측기구 사건으로 무산되고, 양국 관계는 더 경색됐다.

미국의 ‘풍선 격추’에 중국이 격분하자, 미국은 고위 접촉을 제안하며 화해의 손길을 내밀었다. 풍선 사건 직후인 2월 말 로버트 캐프로스 재무부 아시아 담당 차관보가 베이징을 방문했고, 재닛 옐런 재무장관의 방중 등 양국 재무장관의 상호 방문을 논의하며 고위급 접촉의 물길을 텄다.

지난달 10~11일에는 오스트리아 빈에서 제이크 설리번 안보보좌관과 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임이 만났다. 윌리엄 번스 중앙정보국장의 극비 중국 방문이 이어졌고, 히로시마 주요 7개국 정상회의에서 바이든 대통령의 양국 관계 해빙 발언(5월21일)이 나왔으며, 왕원타오 중국 상무부장이 미국으로 건너가 지나 러몬도 미 상무장관과의 회담(5월25~26일)이 성사됐다. 블링컨의 방중은 양국 관계 조정을 위한 고위 접촉의 결정판이라 할 수 있다. 이를 위해 대니얼 크리튼브링크 미 국무부 동아태 차관보가 지난주 베이징을 방문해 일정을 조율했다.

미국은 트럼프 행정부 이후 경제와 교역 분야에서 반도체 전쟁 등 공급망 재편, 군사 측면에서는 중국을 포위봉쇄하는 인도·태평양 전략의 강화로 중국을 전방위적으로 압박했다. 바이든 정부 들어서도 유지됐던 중국 압박 기조에 변화를 꾀하고 관계 조정에 나선 이유와 변수는 무엇일까?

첫째, 우크라이나 전쟁이다. 지난해 11월 주요 20개국 정상회의에서 바이든은 시진핑에게 양국 관계 조정을 제안하며 우크라이나 전쟁에서 중국의 역할을 당부했다. 미국은 전쟁을 일으킨 러시아를 제재로써 완전히 고립시키려 했으나 사우디아라비아·튀르키예·남아공·브라질 등 전통적 친미국가들은 대러 제재에서 이탈해 도리어 러시아와의 교역을 확대했다. 나아가 중·러 진영 및 서방 사이에서 등거리 외교를 하는 ‘글로벌 사우스’의 부상을 미국은 목격했다. 중국은 이에 발맞춰 러시아 및 글로벌 사우스 국가와의 관계 확대를 통해 미국의 포위와 압박을 돌파하려 했다. 우크라이나 전쟁을 계기로 중국의 영향력이 커지는 상황에 직면한 미국으로서는 중국과 대결 정책을 지속하면 우크라이나 전쟁 상황이 악화되고, 중·러 및 글로벌 사우스 연대가 강화되는 상황을 초래할 가능성이 커진다.

둘째, 프랑스·독일 등 서방 동맹국들의 불만이다. 지난해 11월 올라프 숄츠 독일 총리, 지난 4월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 중국 방문은 두 나라가 미국의 대중 대결 정책에 일방적으로 끌려가지 않겠다는 의지를 보여줬다. 숄츠는 “우리는 중국과의 분리를 원치 않는다”고 했다. 마크롱은 대만 위기와 관련해 유럽이 “우리와 무관한 위기에 휘말려 들어갈” 위험에 처했다며 이는 “(유럽이) 전략적 자율성을 구축하는 걸 방해할 것”이라고 말했다.

셋째, 미국 재계의 불만도 주요 요인이다. 생성형 인공지능 특수로 세계 최고 반도체 회사로 떠오른 미국 엔비디아의 최고경영자 젠슨 황은 지난 5월24일 <파이낸셜 타임스>와 한 회견에서, ‘미국 빅테크 기업들에 중국이라는 거대 시장을 잃게 하고 중국의 반도체 제조 능력만 키울 것’이라며 미국의 대중국 반도체 공급망 분리 정책을 비판했다. 미 재계의 불만이 공식적으로 터져 나온 것이다. 지난달 미국 거대 기업 총수들의 중국 방문도 이어졌다. 테슬라 최고경영자인 일론 머스크는 미·중 경제가 ‘샴쌍둥이’라며, “디커플링을 반대한다”고 했다. 제이피모건스탠리의 제이미 다이먼 최고경영자도 “태평양 양쪽에서 서로 고함만 질러서는 문제를 해결할 수 없다. 서로 진정한 관여를 희망한다”며 디리스킹 정책을 지지한다고 밝혔다. 미국 주도의 ‘인도·태평양경제프레임워크’(IPEF)가 중국을 배제하는 공급망협력협정을 맺기 전날인 지난달 26일엔 미국의 상공회의소와 200대 기업의 모임인 비즈니스라운드테이블 등 재계 단체들이 ‘중국 배제 공급망에 반대한다’는 공개서한도 발표했다.

미국의 디리스킹 정책이 중국과의 대결 정책을 본질적으로 수정하는 건 아니지만, 안팎의 불만과 누수를 보수하려는 의도는 명확해 보인다. 동맹국과 경제계가 중국이라는 시장과 기회를 놓치지 않고 과실은 챙기겠다는 의지가 강하고, 중국 역시 이들에게 기회가 열려 있다는 입장을 분명히 하고 있다.

윤석열 정부는 일방적인 미·일과의 동맹 강화로 대중국 디커플링에 올라탔다. 이제 미국이 중국과의 기회는 챙기겠다는 디리스킹은 한국에 다시 덫을 놓고 있다. 한국을 향한 중국의 메시지도 명확하다. 싱하이밍 주한 중국대사는 지난 8일 이재명 더불어민주당 대표와 만나 “한국이 중국과의 관계를 처리할 때 외부 요소의 방해에서 벗어나기를 바란다”며 “한국이 대중국 협력에 대한 믿음을 굳건히 하고, 대중 투자 전략을 시기적절하게 조성한다면 중국 경제성장의 보너스를 지속해 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.

정의길 국제부 선임기자

Egil@hani.co.kr

<한겨레>에서 국제 분야의 글을 쓰고 있다. 신문에 글을 쓰는 도중에 <이슬람 전사의 탄생> <지정학의 포로들> 등의 책도 펴냈다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)