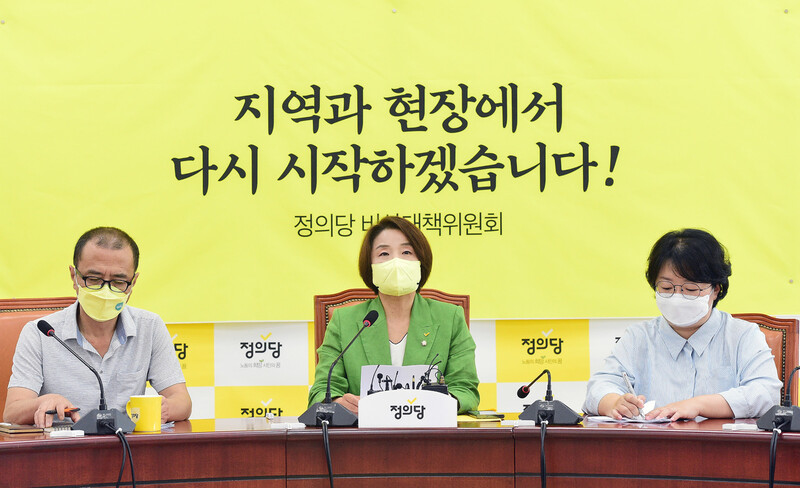

이은주 정의당 비상대책위원장이 지난 22일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 머리발언을 하고 있다. 공동취재사진

[왜냐면] 김보경 | 정의당 전국위원

대선과 지방선거 이후 정당들마다 내부 갈등을 겪는 와중에 정의당이 독특한 형태의 내홍을 치르고 있다. 비례대표 국회의원 5인의 총사퇴를 권고하는 당원총투표가 발의된 것이다.

정의당은 6·1 지방선거 참패 뒤 그 책임을 지고 대표단이 사퇴했고, 6월20일 비상대책위원회가 출범했다. 그러나 지도부 책임론은 사라지지 않았고 총선 이후 실질적으로 당을 상징해온 비례대표들도 사퇴해야 한다는 여론이 당내 각종 회의와 토론회 자리에서 제기됐다. 2년 동안 정의당 비호감이 급증한 데는 비례대표들의 책임이 크고, 강력한 인적 쇄신이 필요하다는 것이다.

이에 국회 앞 당원 1인시위가 진행됐고, ‘총사퇴 권고’를 당원총투표로 결정하자는 서명운동이 시작됐다. 그 결과 당권자 1만8천여명 가운데 5% 이상이 연서명에 참여해 당원총투표가 발의돼, 31일부터 닷새간 투표가 진행된다. 다만 ‘권고’안이기에 가결돼도 비례대표들이 이를 따라야 할 구속력은 없다. 총투표안 발의를 두고 ‘초선인 비례의원들에게 책임을 묻는 것은 과도하다. 총투표는 당을 분열시킬 것이다. 부당한 정리해고이자 엉뚱한 화풀이다’라는 반대 의견도 나왔다.

사태가 이렇게 되기까지 핵심은 비례대표 사퇴 찬반 여부보다도, 선거 참패 뒤 당원총투표 발의까지 80여일 동안 어떤 입장 표명 없이 침묵한 비례의원들의 행태에 있다. 얼마 전 총투표 반대 선본의 홍보물을 통해 ‘죄송하다’는 입장문이 나온 게 전부다.

정당이라는 정치공동체에 ‘정치행위’가 존재하지 않는 이런 일련의 상황이야말로 정의당 위기의 핵심을 보여준다. 정치란 혼란스러운 쟁점을 선명하게 만들고, 서로 다른 견해를 가진 이들이 합의할 수 있는 공동의 목표를 제시할 수 있어야 한다. 정의당이 정당이고 비례대표들이 정치인이라면 이런 수준의 내부 갈등과 관련해서는 최소한의 책임 있는 자세와 능력을 보여줬어야 했지만, 그러지 않았다.

만약 비례대표들 중 한명이라도 ‘내가 백의종군하겠으니 다른 동료 의원들을 믿어달라’고 사퇴 뜻을 밝혔다면, 비례대표 전원이 매일 100명씩 당원들에게 전화 걸어 직접 소통했다면 어땠을까. 당원총투표는 성사되기는 힘들었을 것이다.

정치가 정당성을 얻는 건 말이나 태도가 아니라 책임을 지는 정치행위를 통해서다. ‘죄송하다’는 말을 했다면 그에 맞는 책임도 있어야 한다. 총투표가 가결돼도 사퇴하지 않을 생각이라면, 적어도 ‘개별 의원들의 재신임 투표를 하겠다’는 정도의 대안 제시는 있어야 하지 않을까. 그런 행위가 없다면 사퇴 반대표가 더 많이 나온다 해도 비례대표직 유지가 실질적 정당성을 얻기는 힘들다. 사퇴권고안 가결 여부와 상관없이 이 사태의 의미는 이미 정해진 셈이다.

영국의 정치학자 버나드 크릭은 “(그들은) 정말 창조적인 타협일 수 있는 것들을 신뢰하지 않는다. 타협이야말로 더 나은 미래를 만들어내기 위한 것임에도 불구하고”라며 반정치주의를 비판한 바 있다. 내부에서조차 책임 있는 정치행위가 사라진 정당이 과연 우리 정치와 사회를 바꾸고, 다른 정당에 영향을 미칠 수 있을까. 여러 사회적 갈등을 조율해 합의와 대안을 이끌어내는 정치력을 발휘할 수 있을까.

대선과 지방선거 참패보다 당원총투표에 대한 비례대표들의 일련의 대응이 정의당을 더 위기에 빠뜨리고 있다. ‘비호감 1위’ 정당이라는 결과가 오롯이 비례대표들의 탓만은 아닐 수 있다. 하지만 10년 동안 정의당을 지켜온 이들의 자부심을 더 바닥으로 끌어내린 건 끝내 단 한명의 용자, 단 한명의 정치인도 나타나지 않았기 때문이라는 사실은 분명하다.