김순천, ‘북극여우집에서 놀기’, 116.8×91.0㎝, 캔버스에 유화

[왜냐면] 김순천 | 작가

일본 땅에만 머물렀던 방사능이 이제 세계 바다로 흘러가고 있다. 수십 년 동안 배출된다면 바다 생태계는 서서히 바뀔 것이고 그 안에 있는 수많은 생명들, 인간들이 알거나 알지 못한 존재들의 몸도 변화될 것이다. 우리가 기억하는 그 아름다운 바다는 우리의 상상 속에만 존재하게 될지도 모른다. 인간이 이런 일을 해버렸다는 게 충격으로 다가왔고 믿기 어려워서 차라리 이게 꿈은 아닐까, 하는 마음까지 들었다.

문학이론가이자 객체지향 철학자인 티모시 모턴은 ‘인류’라는 책을 썼는데 그 부제가 ‘비인간적 존재들과의 연대’다. 그는 인간과 자연이 이분법적으로 대립하는 근대세계에 대해 격렬히 반대한다. 이제까지 인간은 자연을 이용과 지배 대상으로만 여겼다. 이런 이분법적 세계를 해체하고 새로운 세계를 재구성하는 문제를 고민한다. 그는 ‘인간’이란 말보다는 종의 개념인 ‘인류’라는 말을 사용한다.

인간이 다른 종들의 우위에 서기보다는 무수히 다양한 종 가운데 하나인 인류로 다시 비인간적 존재들과 관계 맺기를 해야 한다는 의미다. 이분법적 사고를 가진 인간들은 전 지구적 사회 곳곳에 폭력과 파괴를 행해왔다. 그 폭력으로 인한 트라우마가 피해를 입은 인간에게만 있다고 할 수 없다. 폭력을 당한 수많은 식물, 동물, 미생물에게도 있다. 이런 인간 중심주의는 인간이 포식자의 가장 우위에 있는 것처럼 행동해 그 행위가 타 존재를 죽이고 결국 자신도 죽이는 상황에 와 있는 것이다.

예전에는 인간만이 언어를 사용하는 것으로 생각했다. 그러나 인간이 가진 언어의 개념을 해체해 버리자 수많은 다른 종의 언어가 내 안으로 들어왔다. 다양한 종의 언어를 다양한 방식으로 이해하는 계기가 됐다. 갯가재의 색 언어는 아주 흥미롭다. 인간은 색(빛의 3원색)을 3가지 경로로밖에 감지하지 못해 자외선도 보지 못하지만, 갯가재는 훨씬 많은 12가지 경로로 색을 감지해 의사소통한다. 갯가재는 인간이 볼 수 없는 다채로운 색으로 몸을 변화시켜 수많은 신호와 그림을 그려내 서로 의사소통하는 것이다. 사회성이 발달한 코끼리는 죽어갈 때 가족이 주위에 둘러서서 코로 그를 부드럽게 위로한다. 그가 죽으면 흙과 나뭇잎으로 몸을 덮고 그 장소를 몇 년 동안 찾는다. 죽은 가족을 위해 추모하는 행위를 한다는 것은 코끼리가 죽음이라는 추상적 개념을 이해하는 것을 암시한다.

이 모든 존재와 만나면서 내 존재에 대한 근원적 질문도 하게 됐다. 내가 얼마나 많은 존재에게 빚을 지며 살고 있는지, 얼마나 무서운 존재인지도 알게 됐다. 내가 먹는 채소, 과일은 풀과 나무들이 온 힘을 다해 햇빛을 끌어들여 키워놓은 결과물이었다. 우리도 한 생명 지탱하느라 얼마나 힘겹게 버티고들 있는가. 그들도 그렇게 어렵게 자신의 생명을 키웠을 텐데 나는 얌체같이 그 성과만 똑 따먹어 버린다. 먹으면서 그들에 대해 바닥을 알 수 없는 미안함과 고마움을 느낀다. 육지 동물과 바다 생물, 그들의 생명도 빼앗아가며 내 몸을 유지하고 있다. 전에는 사람들과 서로 도우며 잘 살아가고 있는 내가 무슨 죄를 그렇게 많이 지었길래 매번 죄인이라 하며 죄책감을 느끼게 하는가, 하고 신에게 항의한 적이 있었다. 모든 존재 앞에 겸손해야 함을 알게 된 지금은 죄책감은 내가 태어나는 순간부터 내 안에 존재하는 것이겠구나, 그것이 수많은 존재에게 내가 할 수 있는 최소한의 예의겠구나, 하는 생각이 든다.

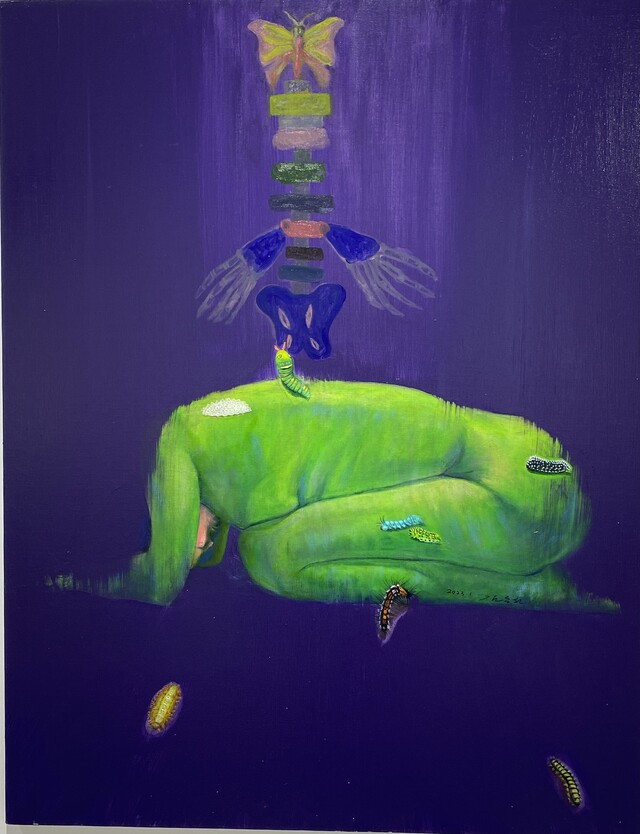

김순천, ‘후쿠시마 지렁이와 토끼의 휴식’, 116.8×91.0㎝, 캔버스에 유화

이런 휘몰아치는 변화의 과정에서 비인간적 존재들과 내가 함께하는 그림을 그렸다. 그것은 그들의 존재를 온전히 받아들이고 그들에 대한 어떤 편견도 갖지 않겠다는 의미였다. 내 생명을 유지하게 해주는 그런 존재들에 대한 고마움과 인간이 그들에게 저지른 무수한 폭력을 투명하게 바라보는 과정이었다.

그동안 나는 인간의 목소리를 기록해왔다. 이제는 모든 생명의 근원인 ‘울음’을 기록해 보려 한다. 그래야 내가 그들에게 다가가는 작은 문을 열 수 있을 것 같다.

숲에서 바람에 살랑거리는 나무들이 섬세하게 떨리는 것을 느낀다. 나와 함께 살고 있는 고양이 빈코의 몸에 가만히 손을 얹으면 파르르 떨리는 것을 느낀다. 산길을 걷다가 만난 나뭇잎 위에서 잠을 자고 있는 벌레의 연둣빛 몸도 떨리는 걸 느낀다. 세상의 고통에 열려있는 내 몸도 떨리는 걸 느낀다. 그 떨림이 울음소리처럼 다가온다. 그것은 환청이 아니라 진짜 울음이다. 누구나 생을 살아가면서 자신 안에 자기 빛깔의 울음을 안고 살아간다. 후쿠시마 방사능이 퍼져나가는 바다에서도 수많은 생명의 울음소리가 들린다.

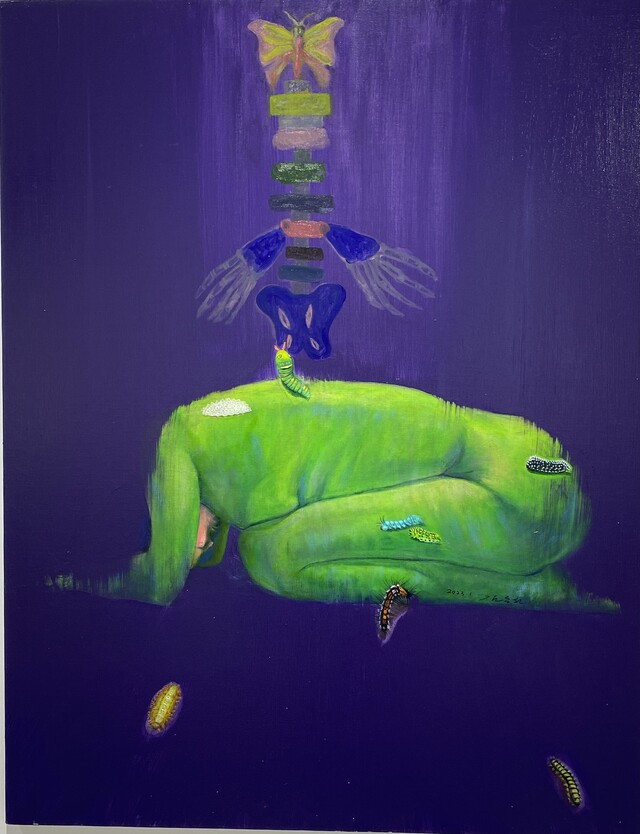

김순천, ‘벌레들과 실뜨기’, 116.8×91.0㎝, 캔버스에 유화