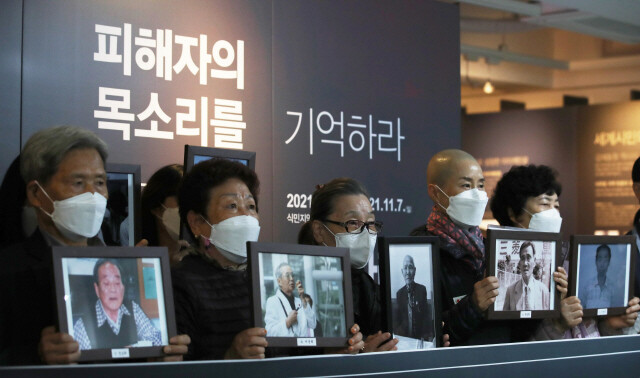

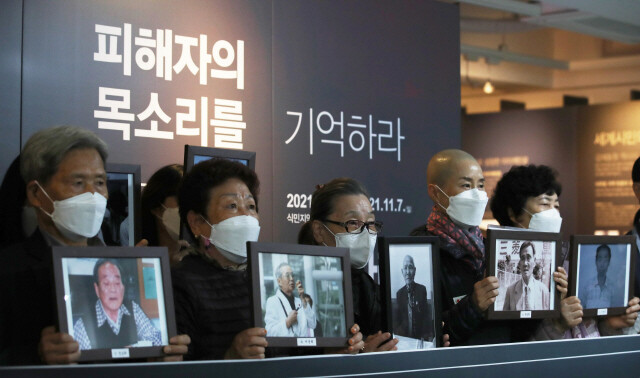

지난해 10월28일 오전 강제동원 문제해결과 대일과거청산을 위한 공동행동 주최로 서울 용산구 식민지역사박물관에서 열린 기자회견에서 참석자들이 일제 강제동원 피해자들의 사진을 들고 일본 정부와 기업을 상대로 대법원의 강제동원 관련 판결 이행을 촉구하고 있다. 김혜윤 기자 unique@hani.co.kr

[세계의 창]

야마구치 지로|일본 호세이대 법학과 교수

지난 9일 한국 대통령 선거에서 사상 초유의 격전 끝에 윤석열 국민의힘 후보가 승리했다. 일본에서 봤을 때 주목하고 싶은 것은 높은 투표율이다. 일본의 국정 선거 투표율은 50%대가 계속되고 있으며, 50%를 밑돌기도 한다. 유권자의 4분의 3 이상이 투표하러 가는 한국 국민의 정치에 대한 높은 관심은 부럽다. 스스로 민주주의를 쟁취한 경험이 아직 살아 있기 때문일 것이다. 또 20대 젊은층의 투표가 선거 결과에 큰 영향을 끼친 것도 꽤 흥미롭다. 젊은층은 정치적 신념보다는 후보자의 정책과 실행 능력을 보고 투표한 것으로 보인다. 민주주의의 활력이라는 점에서 일본은 한국으로부터 배워야 한다.

일본에서는 보수 성향인 윤석열 후보가 대통령에 당선되면서 한-일 관계가 호전될 것이라는 낙관론도 있지만 그렇게 단순하지는 않다. 양국이 관계 개선을 위해 노력하는 것은 그 어느 때보다 중요하다. 그 이유는 말할 것도 없이 러시아의 우크라이나 침공 때문이다. 러시아의 무모한 행위에 대해 비난이 계속되고 있지만, 국제사회가 전쟁을 멈추게 할 뾰족한 수단이 없다는 것에 무력감이 가중되고 있다. 어쨌든 하루빨리 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 전쟁을 중단해야 한다.

우크라이나 전쟁은 먼 나라 이야기가 아니다. 동아시아도 러시아와 우크라이나, 유럽 국가들 사이에 형성된 긴장 관계와 비슷한 상황이 존재한다. 중국은 군사력을 계속 강화하고, 미국의 군사 전문가 중에는 대만에 대한 위협이 커질 것이라고 예상하는 사람도 있다. 동아시아에서 법의 지배와 인권, 민주주의라는 기본적 가치를 옹호하면서도 중국과 마주 보며 질서를 유지하기 위해 중요한 역할을 해야 하는 나라는 일본과 한국이다. 러시아에 대해 독일과 프랑스가 협력·대치하고 있는 것을 한·일은 참고해야 한다.

중국을 러시아와 동일시하는 것은 정확한 인식은 아니다. 하지만 아시아와 더 나아가 세계의 평화를 위해서는 중국과 마주 보며 군사적 패권을 추구하기보다 경제적 번영이나 지구 환경 문제에 대한 대응 등 공통의 과제에 대처하기 위해 계속 대화를 해야 한다.

유럽에서는 2차 세계대전 뒤 70년에 걸쳐 화해와 협력을 위한 노력이 축적돼왔다. 모든 독일인이 나치 독일의 침략 전쟁에 대해 진심으로 반성했다고 말할 수 없다. 하지만 적어도 지도자들은 전쟁을 반성하고 피해를 당한 사람들에게 사죄했다. 공식 석상에서 나치를 인정하는 것은 허용되지 않는다는 기본적인 규칙도 지켜왔다. 독일 정치지도자들의 진지한 태도가 신뢰 관계의 토대가 되고, 그래서 독일의 리더십은 유럽에서도 지지를 받고 있다. 이번 우크라이나 전쟁과 관련해 과거 독일로부터 공격을 당했던 국가들이 독일이 주도권을 가져야 한다고 요구하고 있다. 과거의 죄업을 반성하는 것은 현재 독일 지도력의 원천 중 하나다.

동아시아에서 민주주의를 공유하고 있는 나라는 일본·한국·대만 등이다. 구성원이 적으면 중재 역할을 할 나라가 없어, 그만큼 국가적 이해가 직접 부딪히면서 합의에 이르기 어려운 측면이 있다. 하지만 지금 필요한 것은 민주주의 국가의 지도자들이 동아시아의 평화와 번영이라는 목적을 공유하고 협력하겠다는 의지를 다지는 일이다. 한·일 지도자들은 아시아에서 우크라이나와 유사한 전쟁이 일어나지 않도록 하겠다는 결의를 하고, 이를 근거로 이웃 나라에 대한 태도를 전환해야 한다. 한-일 사이에 해결해야 할 역사 문제가 남아 있다는 것은 21세기 지도자로서 부끄러운 일이다.

일본 정부는 일본군 ‘위안부’와 강제동원 피해자 등 역사 문제에 대해 필요한 조처를 했고, 법적인 부채가 없다고 주장한다. 그러나 이런 형식론을 계속 고집하면 평화를 위해 서로 신뢰 관계를 구축할 수 없을 것이다. 이에 더해 (조선인 강제동원이 대규모로 이뤄졌던) 사도광산을 유네스코 세계유산으로 신청하는 등 갈등을 키운 것은 어리석은 행동이다. 한국의 정권 교체를 계기로 일본에서 동아시아 평화를 위한 대화가 제기되길 바란다.