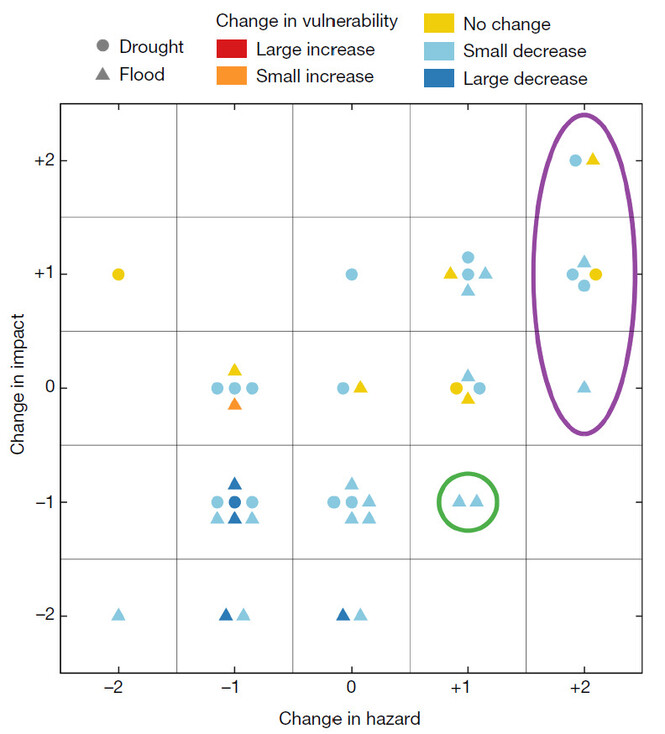

45개 지역에서 홍수(flood)나 가뭄(drought)으로 인한 피해 규모 변화(change in impact)를 보면 대체로 위해성 변화(change in hazard)에 비례하지만 취약성 변화(change in vulnerability)가 영향을 받는다. 즉 대비를 잘해 취약성을 줄이면 재해의 위해성이 커져도 피해 규모를 줄일 수도 있다(녹색 동그라미 안). 다만 위해성이 훨씬 더 커지면 취약성을 획기적으로 줄이지 않는 한 피해 규모를 줄일 수 없다(보라색 동그라미 안). <네이처> 제공

강석기 | 과학칼럼니스트

8월 초 두번째 장마가 온다는 예보를 들었을 때만 해도 장마 기간 기록을 세운 2020년 여름을 떠올리며 ‘대신 찜통더위는 없겠지’라고 위안했다. 그런데 지난주 기록적인 폭우로 수도권 지역이 큰 피해를 보았다. 특히 2011년 우면산 산사태를 겪은 서울은 이번에 다시 곳곳이 침수되고 십여명의 사망자가 나왔다.

두번째 장마를 예상하던 지난 4일 학술지 <네이처>에는 지구촌 45개 지역에서 홍수나 가뭄을 반복해 겪었을 때 피해 규모 변화를 분석한 연구 결과가 실렸다. 45개 사례 가운데 홍수는 26개, 가뭄은 19개이고 동일 지역에서 홍수나 가뭄이 일어난 간격은 평균 16년이었다.

연구자들은 자연재해 피해 규모에 기여하는 요인을 세가지로 나눠 분석했다. 먼저 ‘위해성’으로, 홍수의 경우 강수량이고 가뭄은 비가 안 온 기간이다. 45개 사례 가운데서도 첫번째와 비교해 두번째가 위해성이 훨씬 큰 게 7개, 약간 큰 게 11개였다. 둘이 비슷한 게 11개, 두번째의 위해성이 약간 작은 게 14건, 훨씬 작은 게 2건이었다.

다음은 ‘노출’로 재해가 일어난 곳에 사는 인구나 농지, 시설 등이다. 끝으로 ‘취약성’으로 홍수나 장마에 대처하는 능력이다. 위해성이 크더라도 취약성을 낮추면 피해 규모는 줄어들 수도 있지만, 45개 사례 가운데 이런 경우는 두 건에 불과했다. 그것도 위해성이 약간 커졌는데 피해 규모는 약간 준 정도였다. 반면 두번째 재해의 위해성이 훨씬 큰 7개 사례 가운데 피해가 준 경우는 없었다. 그나마 한 건만이 피해가 비슷한 선에서 선방했고 네 건은 약간 커졌고 두 건은 피해도 훨씬 커졌다.

두번째 재해의 위해성이 더 컸음에도 피해 규모는 준, ‘성공 사례’ 두 건 가운데 하나인 독일·오스트리아의 다뉴브강 홍수를 보면 2013년 홍수 때 평균 유량은 2002년보다 31% 많았지만 피해 규모는 42% 줄었다. 2002년 홍수 이후 조기경보체계를 확립하고 36억유로(약 5조원)를 들여 강둑을 정비한 결과다.

논문에 소개된 45개 사례의 두 재해 평균 시차가 16년임에도 그사이 대응에는 큰 진전이 없었던 이유는 무엇일까. 자연재해의 규모가 예측 불가능하게 커진 점이 크다. 즉 겪은 재난 수준을 기준으로 이를 대비하는 시설 규모를 정하다 보니 위해성이 커진 두번째 재난에서는 별 소용이 없었다.

서울의 양천구와 강남구를 나눠 분석해보면 2011년 홍수 이후 양천구는 이보다 훨씬 큰 홍수를 감당할 수 있는 빗물저류 배수시설을 구축해 별문제가 없었고, 강남구는 시간당 최대 강우량을 85㎜로 보고 보완하는 데 그쳐 최대 116㎜였던 이번 홍수에 무너졌다. 기후위기로 자연재해의 위력이 갈수록 커지고 있다. 이번 연구 결과 등을 참고해 제대로 된 재해 예방 대책을 세울 수 있기를 바란다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[강석기의 과학풍경] 똑똑한 염소·소·돼지…식용동물 인지연구 외면받는 이유 [강석기의 과학풍경] 똑똑한 염소·소·돼지…식용동물 인지연구 외면받는 이유](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17054014423164_20240116503534.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)