강석기 | 과학칼럼니스트

노벨과학상 수상자는 생리의학상, 물리학상, 화학상 순서로 발표된다. 우리가 익숙한 물리, 화학, 생물의 순서(학창 시절 ‘물화생지’를 기억할 것이다)에서 생물(생리의학)이 앞으로 나간 셈이다. 왜 그럴까. 내 생각엔 대중의 관심도와 관련이 있는 것 같다.

올해의 경우도 첫날 발표된 생리의학상 업적인 고인류(네안데르탈인과 데니소바인)의 게놈 해독 연구는 대중이 별 어려움 없이 이해할 수 있는 흥미로운 주제라 꽤 화제가 됐다. 둘째 날 물리학상 업적인 얽힘이라는 양자 원격이동 현상은 보통 사람은 이해하기 어려운 개념이지만 에스에프(SF) 영화의 한 장면처럼 묘사할 수 있는데다 아인슈타인도 받아들이기를 거부했다는 에피소드도 있어 뉴스로 다루기에 좋다.

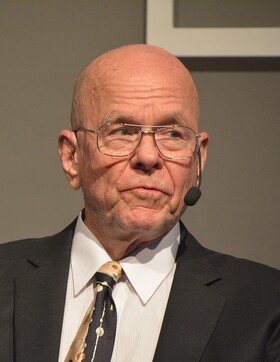

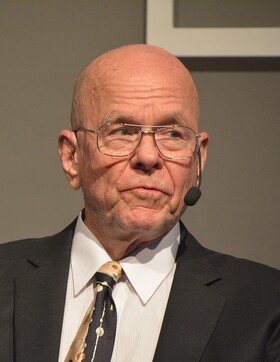

그런데 셋째 날 화학상 업적인 클릭화학은 레고를 조립하는 것처럼 분자를 쉽게 합성하는 방법으로 의약품 개발에 큰 도움을 줬다는 설명을 들어도 별로 와닿지 않는다. 하지만 수상자 가운데 미국 스크립스연구소 배리 샤플리스 교수는 거울상 분자 가운데 하나만 합성하는 촉매를 개발한 업적으로 2001년 화학상을 받았던지라 화제를 모았다.

노벨상 122년 역사에서 두번 수상한 사람은 샤플리스 교수를 포함해 다섯명뿐으로, 모두 과학자다. 1954년 화학 결합의 특성 연구로 화학상을, 1962년 반핵운동으로 평화상을 받은 미국 캘리포니아공대 라이너스 폴링 교수를 빼면 모두 과학 업적으로 두번 수상했다.

최초로 두번 받은 과학자는 폴란드 태생의 프랑스 물리학자 마리 퀴리로 1903년 방사성 현상을 설명한 업적으로 남편 피에르와 함께 물리학상을 받았고, 방사성 원소인 라듐과 폴로늄을 분리하고 화합물을 연구한 업적으로 1911년 화학상을 단독 수상했다.

세번째는 미국 물리학자 존 바딘으로 1956년 반도체 연구와 트랜지스터 발명으로 물리학상을 받았고, 1972년 초전도체 이론으로 역시 물리학상을 받았다. 벨 전화연구소에서 트랜지스터 개발이라는 응용연구를 하다 1951년 일리노이대로 옮겨, 초전도 현상이 알려진 뒤 40년 동안 물리학자들을 괴롭혀온 원리 규명에 본격적으로 뛰어들어 불과 6년 뒤인 1957년 이론 논문을 발표한 것이다.

네번째는 영국의 생화학자 프레더릭 생어로 1958년 인슐린 구조를 밝힌 업적으로 화학상을 받고, 이후 디엔에이(DNA) 염기서열 해독으로 관심을 돌려 기발한 방법을 개발해 1977년 염기 5386개로 이뤄진 바이러스의 게놈을 해독하고 1980년 화학상을 받았다.

노벨상을 두번 받은 과학자들은 물론 대단한 사람들이지만, 상복이 따라준 결과이기도 하다.

예를 들어 아인슈타인은 양자역학의 토대가 된 광전 효과를 발견해 1921년 물리학상을 받았지만 정작 그를 상징하는 상대성 이론으로는 수상하지 못했다. 심지어 미국의 천문학자 에드윈 허블은 1923년 안드로메다 은하가 지구에서 100만광년 떨어져 있는 천체로 우리 은하 밖에 있다는 사실을 발견해 우리 은하가 우주의 전부라고 알고 있던 당시 천문학계를 충격에 빠뜨렸다. 1929년에는 우주가 팽창한다는, 천문학 역사에서 가장 위대한 발견을 보고했지만, 1960년대 이전에는 물리학상에 천문학 분야를 포함하지 않아 수상할 수 없었다. (허블은 1953년 64살에 사망했다.)