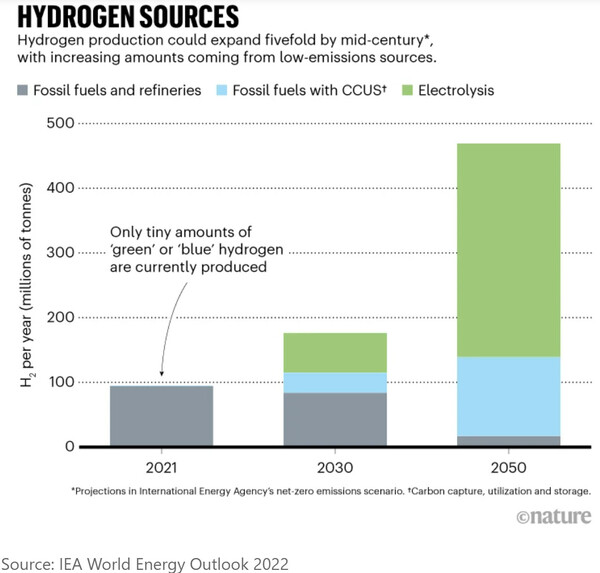

국제에너지기구(IEA)의 탄소중립 시나리오가 예측한 연간 수소 생산량과 방식을 나타낸 그래프. 현재는 화석연료(메탄)로 만들 때 탄소가 발생하는 그레이수소 시대지만, 2050년에는 원자력·재생에너지 전기로 물을 전기분해해 얻는 그린수소와 메탄으로 만들 때도 탄소 포집·저장이 따르는 블루수소가 대부분을 차지할 전망이다. 이 예측대로 된다면 2050년 수소 생산량은 현재의 5배에 이르고 대부분 탄소를 배출하지 않아 탄소중립에 크게 기여할 것이다. <네이처> 제공

강석기 | 과학칼럼니스트

수소원자 두개로 이뤄진 수소분자(H₂, 수소)는 무색투명한 기체다. 영하 253도 밑으로 내려가면 액체로, 영하 259도 밑에서는 고체로 바뀌지만 물과 얼음처럼 역시 무색투명하다.

미래는 수소경제 시대라고 말하지만 사실 수소는 이미 널리 쓰이고 있다. 지난해 세계 생산량이 9400만t에 이른다. 생산된 수소 대부분은 암모니아를 만드는 데 쓰인다. 암모니아의 70%는 질소비료의 원료이므로, 결국 수소의 주된 용도는 비료인 셈이다.

그런 수소가 만들어질 때 이산화탄소(탄소)를 배출한다. 천연가스의 주성분인 메탄을 물과 반응시켜 수소를 얻는 과정에서 탄소도 함께 만들어지는데, 그 양이 무려 9억t으로 지구촌 전체 탄소배출량의 2%가 넘는다. 이처럼 탄소 발생을 동반하는 수소를 ‘그레이(회색)수소’라고 부른다.

반면 ‘블루(청색)수소’는 메탄으로 만들되 발생하는 탄소를 포집·저장해 대기로 배출하지 않는 방식이다. 언젠가는 고갈될 메탄을 쓰고 탄소 포집·저장에 비용이 꽤 들어 궁극적인 해결책은 아니다. ‘그린(녹색)수소’는 발전 과정에서 탄소가 발생하지 않는 전기로 물을 분해해 수소를 얻는 방식이다. 물 전기분해는 200년 전 발명됐지만 비용이 많이 들어 특수한 분야에만 쓰였다. 2000년대 들어 집중적인 연구가 이뤄져 2030년 무렵에는 생산단가가 현재의 3분의 1 수준으로 떨어져 약간의 보조금을 받으면 그레이수소와 경쟁할 수 있을 것으로 보인다.

전기분해 수소가 그린이 될 수 있을까? 이는 전기를 만드는 에너지원에서 원자력과 재생에너지 비율이 얼마냐에 따라 결정된다. 화력발전 전기로 수소를 얻는다면 그레이수소의 또 다른 형태일 뿐이다. 발전에서 원자력과 재생의 비율이 올라갈수록 녹색 기운이 강해진다. 그렇다면 우리나라는 어떤 상태일까.

파리기후변화협정 이듬해인 2016년 우리나라 발전에서 원자력의 비율은 30%, 재생은 5.5%로 합쳐서 35.5%다. 그런데 5년이 지난 2021년에도 원자력 27.4%, 재생 8.1%로 합계 35.5% 제자리걸음이다. 전기분해가 본격 상용화될 2030년 무렵에는 이 비율이 절반은 넘어야 할 텐데 걱정이다.

지난주 최대 화제는 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자의 방한이었다. 불과 20시간을 머무르면서 총사업비 수십조원 규모의 계약·양해각서 26건을 체결했다. 이 가운데 그린수소 사업이 두건인데, 하나가 그린수소·암모니아 공장 건설 프로젝트다. 사우디는 저위도에 햇빛이 강하고 맑은 날이 태반에 땅도 넓어 태양광발전으로 그린수소를 만드는 데 별 어려움이 없을 것이다. 10년 뒤에는 사우디에서 만든 비료를 수입해 쓰지 않을까. 불모의 사막이지만 화석에너지에 이어 재생에너지에서도 천혜의 환경을 제공하고 있으니 세상은 나름 공평한 것 같다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[강석기의 과학풍경] 똑똑한 염소·소·돼지…식용동물 인지연구 외면받는 이유 [강석기의 과학풍경] 똑똑한 염소·소·돼지…식용동물 인지연구 외면받는 이유](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17054014423164_20240116503534.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)