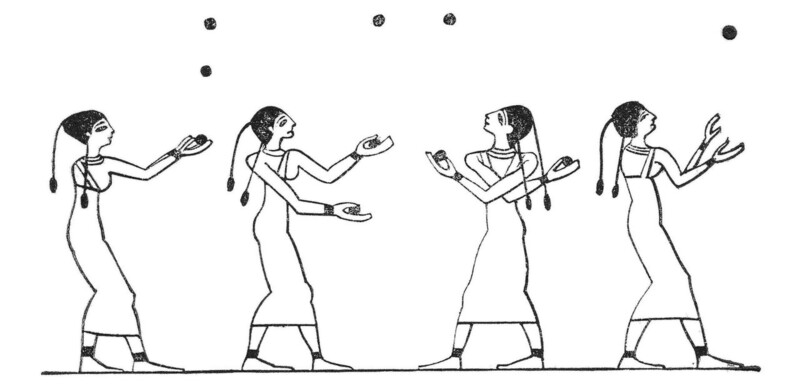

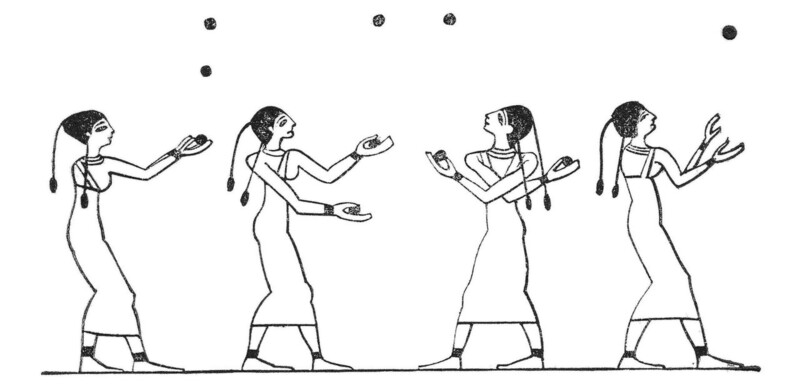

이집트 벽화, ‘저글링하는 여자들’. 기원전 2천년 추정. 위키미디어

[크리틱] 김영준 | 전 열린책들 편집이사

지난달 서평을 두편 쓸 일이 있었다. 같은 곳에서 온 청탁으로, 물론 마감일자도 같았다.

“네 그날 보내 드릴게요.” 대답은 쉬웠으나 실제로는 바로 착수할 수 없었다. 도착한 책들을 물끄러미 바라보며 시간을 보내기만 했다. 일을 끝내려면 먼저 책을 한권 한권 읽고, 이어서 서평을 한편 한편 쓰는 수밖에 없다는 자명한 사실을 깨닫는 데 일주일이 걸렸다. (그걸 몰랐을까?) 그동안 다른 무엇을 읽거나 쓴 것도 아니었다. 회사에서 여러 일이 동시에 떨어질 때 몸이 굳어 버리던 기억이 되살아났다. 아무튼 원고는 그 날짜에 들어갔다. 그러나 머뭇거리는 데 일주일을 보낼 줄은 나도 몰랐다.

동시에 날아오는 공 두개를 동시에 받을 수는 없다. 보통 한개도 못 받는다. 공을 주우러 가는 시간과 스트레스를 생각하면 이것은 엄청난 낭비다. 어떻게 포장하든 이것이 멀티태스킹의 본질이고, 미래에서 온 것 같던 이 단어가 오늘날 다소 우스운 꼴이 된 것은 당연한 일이다. 18세기 애덤 스미스는 분업으로 얻는 시간 절약은 한 작업에서 다른 작업으로 전환하는 횟수를 줄인 데서 발생한다고 썼다. 멀티태스킹은 이 횟수를 무한히 증가시키는 것이므로 시간이 절약된다면 기적일 것이다.

사실 진짜 멀티태스킹은 이런 것이다. 아이를 돌보면서 청소하기. 운전하면서 전화 받기. 국어시간에 몰래 다음 시간에 낼 사회숙제 하기 등등. 이 아이는 선생님에게 들키지 않을 정도의 최소한의 주의 집중만 배분하고 있겠지만 어쨌든 진정한 멀티태스킹을 수행하고 있다. 이에 비해 서평을 두편 쓰는 정도는 도저히 멀티태스킹이라고 할 수 없다. 일을 ‘동시에’ 수행하는 게 아니기 때문이다. 나는 책 두권을 동시에 읽지도 않았고 서평 두편을 동시에 (어떻게? 번갈아가며 한줄씩?) 쓰지도 않았다. 하나씩 순차적으로 썼으며, 단지 약간 부담을 느꼈을 뿐이다.

멀티태스킹이 허상이며, 사람들을 피곤하게 할 뿐이라는 것은 상식이 됐다. 멀티태스킹을 잘한다는 사람은 실은 일 처리가 너무 빨라서 그렇게 보일 뿐이거나 시간을 영리하게 쪼개 각 시간에 한가지 일을 배정한 사람들임이 밝혀졌다. 즉 가능한 한 멀티태스킹을 회피하는 사람들이다. 다만 이때 회사를 멀티태스킹을 강요하는 우둔한 조직으로 묘사할 필요는 없을 것 같다. 사실이 아니기 때문이다. 회사가 직원에게 여러 일을 시키는 건 회사라는 게 원래 그런 곳이어서이지 멀티태스킹을 보급하려는 뜻은 없다. 오히려 반대로 회사들은 집중근무 시간제라는 것을 도입했다. 간단히 번역하면 멀티태스킹 자제 시간이다.

결국 직장 내 멀티태스킹에 관한 논의들은 기이한 느낌을 준다. 멀티태스킹은 권장되지도 실행되지도 않는데(적어도 뭔가를 진짜 할 때는), 많은 이들이 그걸 현대 회사의 특징처럼 여긴다. 할 일이 여러개 있다는 것이 곧 멀티태스킹은 아닌데 말이다. 이렇다 보니 멀티태스킹이 회사원의 뇌 건강을 해친다는 연구도 나왔다. 그런데 이건 픽션이 아닐 것 같다. 여러 일이 던져졌을 때 겪는 마비 증상과 스트레스는 사실이기 때문이다. 즉 회사에서 ‘멀티태스킹’은 심리적으로는 실재한다. 하지만 그것의 진짜 얼굴은, 고전적이고 진부한 이름이지만 업무과다라는 게 지적될 때가 됐다. 복수의 일을 처리하는 요령을 가르쳐 주기보다는 각자의 역량으로 해결하라는 회사의 무책임성도 그동안 멀티태스킹이라는 이름 뒤에 숨어 잘 버텨 왔을 것이다.