정부 여당이 이번 정기국회에서 처리하려는 ‘공정경제 3법’ 가운데, 감사위원 분리 선출과 최대주주 의결권의 3% 제한 조항을 담은 상법 개정안을 두고 여당 의원 일부가 반발하고 있다. 해당 조항이 ‘기술 탈취에 활용될 우려가 있다’는 이유다. <한겨레>가 상법 개정안의 ‘3% 룰’과 관련해 제기되는 기술 탈취 우려의 타당성을 짚어봤다.

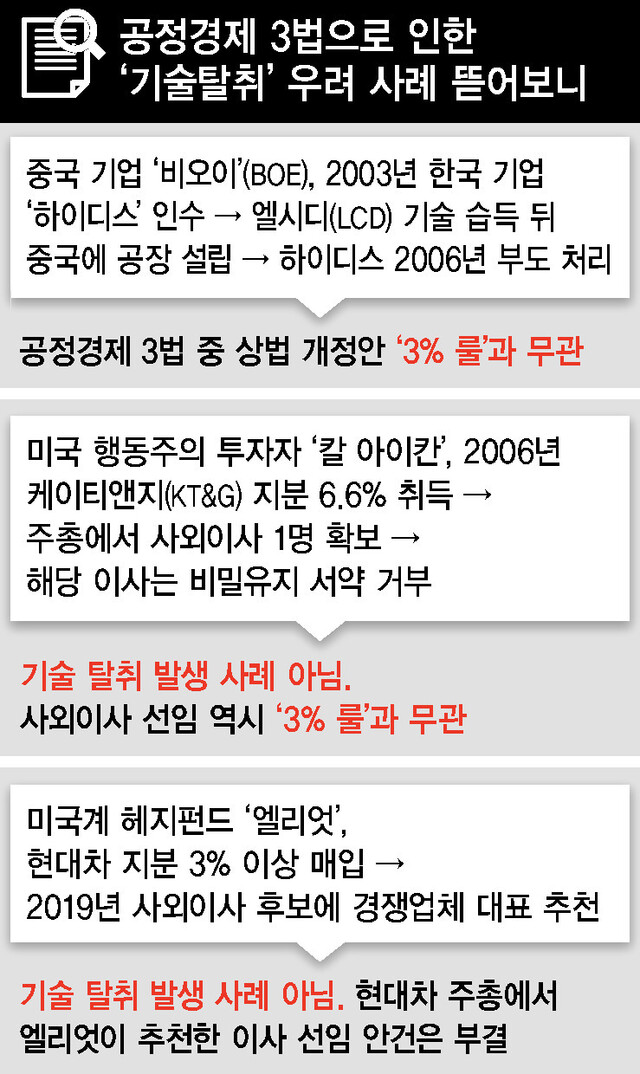

삼성전자 임원 출신으로 더불어민주당 민생경제 태스크포스(TF) 단장인 양향자 의원은 ‘3% 룰’에 대한 반대 의견을 여러차례 밝혀왔다. 그는 지난 16일 당 최고위원회의에서 “이번 (공정경제 3법) 입법이 해외자본의 경영 개입 통로가 되어 우리의 소중한 핵심 기술을 빼앗길 수 있다는 우려가 있다”며 그 사례로 △비오이(BOE)그룹의 하이디스 인수 △현대차에 대한 엘리엇의 사외이사 추천 △케이티앤지(KT&G) 이사회에 들어온 칼 아이칸 쪽 사외이사의 비밀유지 서약 거부 등을 들었다.

문제는 양 의원이 언급한 사례가 감사위원 분리 선출과는 직접 관련이 없을 뿐 아니라 일부 사례는 아예 ‘기술 탈취’라고 보기도 어렵다는 점이다. 양 의원이 가장 먼저 언급한 중국 비오이그룹의 하이디스 인수 사례의 경우, 비오이가 기술 취득을 목적으로 하이디스를 인수한 뒤 부도 처리한 것으로 의심할 여지는 있지만, 이 과정은 최대주주 의결권을 3%로 제한한 것과는 무관하다. 2019년 미국 헤지펀드 엘리엇이 현대차 경쟁업체 대표를 사외이사에 추천한 것, 2006년 케이티앤지 이사진에 들어온 미국 칼 아이칸 쪽 사외이사가 비밀유지 서약을 거부한 것 역시 기술 탈취 사례로 연결 짓기는 어렵다는 게 전문가들의 중론이다.

이에 대해 양 의원은 “기술이 빠져나갈 작은 구멍이라도 있다면 과하다 싶을 정도로 철저하게 막자는 것”이라며 “대기업은 물론 중소기업들도 감사위원 분리 선출 및 3% 규정을 반대하고 있다”고 강조한다. 하지만 양 의원의 주장에 대해 시민사회 전문가뿐 아니라, 같은 당 정책위원회 산하의 공정경제 티에프에서도 “기술 탈취는 과장된 프레임”, “과도한 공포 조장”이라며 반론을 제기한다.

반박의 핵심은 감사위원인 사외이사가 감사를 이유로 기업 경영 관련 정보를 들여다보더라도 ‘핵심 기술’에 대한 접근은 어렵고, 실제 기술 탈취 행위가 드러나면 영업비밀침해죄로 얼마든지 형사처벌할 수 있다는 것이다. 투기 자본이 기업 경영권을 흔들려는 의도로 이사 선임에 나설 경우 이해관계가 걸린 주주들이 얼마든지 이를 저지할 수 있다는 점, 전세계 어디에서도 감사위원이 기술을 탈취해 문제가 된 사례를 찾아보기 어렵다는 점도 유력한 반대 논거다.

전문가들은 “사외이사에 의한 기술 탈취는 실제로 발생할 가능성이 매우 낮다. 총수와 경영진이 독립적인 감사위원 한명이 이사회에 들어오는 게 부담스러워 근거 없는 공포를 조장하고 있다”(이창민 한양대 교수), “미국 회사의 경우 헤지펀드가 추천한 이사가 많이 들어가지만 기술 탈취 얘기는 들어본 적이 없다. 분리 선출된 감사위원이 기밀 유출에 따른 형사처벌, 손해배상 책임을 두려워하지 않는다는 건 비논리적이다”(김우찬 고려대 교수)라고 지적한다.

민주당 공정경제 티에프는 27~29일 재계와의 세차례 간담회를 거쳐 다음주부터 당 정책위 차원에서 기업 관계자들과 토론을 벌일 계획이다.

노지원 기자

zone@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)