8일 중국 랴오닝성 단둥시와 북한 신의주를 연결하는 압록강 대교에 북한으로 향하는 화물트럭들이 줄지어 서 있다. 단둥/연합뉴스

정부 독자적 대북제재 발표

제재안 대부분 이미 시행

실효성 없으리란 평가 많아

북 들른 제3국 선박 입항금지

정부 “예외 없이 전면 불허”

러 안보리 결정 늦추며 지킨 사업

한-러 관계 악영향 전망

작년 66척…대부분 중국 국적

또다른 외교마찰 가능성

제재안 대부분 이미 시행

실효성 없으리란 평가 많아

북 들른 제3국 선박 입항금지

정부 “예외 없이 전면 불허”

러 안보리 결정 늦추며 지킨 사업

한-러 관계 악영향 전망

작년 66척…대부분 중국 국적

또다른 외교마찰 가능성

정부가 8일 발표한 독자적 대북 제재 방안 중 ‘해운통제’에 따라 한-러 양국 정상의 합의로 시작된 남·북·러 3국 복합물류사업인 ‘나진-하산 프로젝트’가 백지화됐다. 사드(고고도미사일방어체계·THAAD) 배치 가능성 문제로 벌어진 한·중 관계에 이어 한·러 관계도 삐걱거리게 됐다.

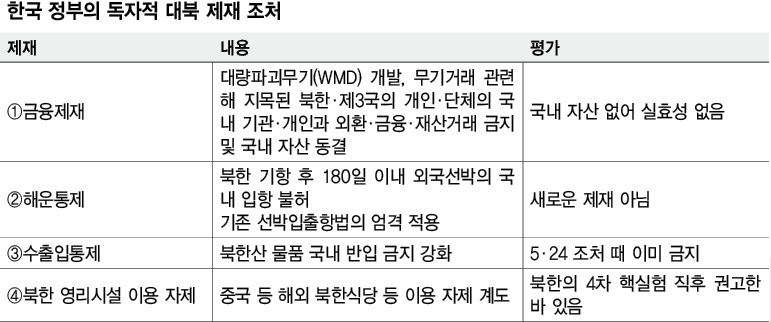

정부는 이날 금융제재, 해운통제, 수출입 통제, 북한 영리시설 이용 자제 계도 등을 뼈대로 한 ‘우리 정부의 독자적 대북 재제 조치’를 발표했다. 대부분 2010년부터 시행하는 ‘5·24 대북 제재 조처’를 엄격하게 적용하는 수준이거나 실효성이 없으리라는 평가가 많다.

금융제재는 제재 대상에 오른 북한 등의 사람과 기관의 자산이 국내에 없어 실효성이 없다. 북한 물품 수출입 통제는 이미 5·24 조처로 시행되고 있으며 중국 등 국외의 북한식당 이용 자제 계도는 북한의 4차 핵실험 직후 이미 정부가 발표한 ‘권고’ 사항이다.

그나마 ‘제재 효과’가 있을 분야는 해운통제다. 북한 기항 제3국 선박의 국내항 출입을 통제하게 되면, 나진-하산 프로젝트가 진행될 수 없다. 이 사업은 러시아산 유연탄 등을 철도로 북한 나진항까지 운송해 화물선으로 남한의 포항·부산으로 실어오는 복합 물류사업이다. 2013년 박근혜 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 서울에서 열린 정상회담에서 이 프로젝트를 진행하기로 합의했고, 직후 포스코·코레일·현대상선이 이 사업에 참여하겠다는 양해각서(MOU)를 맺어 지난해 말까지 3차례 시범운송을 진행했다. 국내 3사는 이 사업의 수익성을 맞추기 어려운 상황에서 남북협력기금 지원을 정부에 지속적으로 요청해왔고 정부는 박 대통령의 ‘유라시아 이니셔티브’를 뒷받침하는 이 사업에 남북협력기금 투입을 꾸준히 검토해왔다.

문제는 러시아의 반발이다. 박 대통령이 ‘사드 배치’를 언급하며 중국을 자극한 것처럼, 나진-하산 프로젝트 백지화는 한·러 관계에 상당한 악영향을 끼칠 전망이다. 박 대통령과 푸틴 대통령은 지난해 12월 파리에서 만났을 때 이 사업 추진을 재확인했다. 러시아는 푸틴 대통령의 신동방정책의 핵심 고리로 전략적 차원에서 나진-하산 프로젝트를 중시하고 있다. 유엔 안전보장이사회(안보리)의 대북 제재 결의 채택 과정에서도 러시아는 결의 일정을 미뤄가며 이 사업을 살려냈다.

하지만 정부는 북한 기항 제3국 선박의 180일 내 국내항 출입을 예외없이 “전면 불허”하다고 밝히는 방식으로, 이 프로젝트에 명확히 사망선고를 내렸다. 조준혁 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “우리(의 독자적 대북 제재) 조처에 대해 미·일·러·중 등 관련국에 사전 설명했다”고 밝혀 러시아에 사전 통보했음을 내비쳤다.

중국과 외교적 마찰 가능성도 제기된다. 해운통제의 대상이 되는 선박은 국내 입항 전후에 북한을 들르는 제3국 선박이다. 정부 집계로, 지난해 북한 기항 제3국 선박 66척이 국내 항만에 104회 입항했고 주로 철강·잡화 등을 수송한 것으로 나와 있다. 이들 선박의 대부분이 중국 국적이다.

대북 수출입 통제는 5·24 조처의 엄격한 적용을 통해 이뤄지게 된다. 5·24 조처 뒤 암암리에 이뤄져온 북한산의 중국 등 제3국 우회 유입을 철저하게 막겠다는 것이다. 정부는 5·24 조처 이후 지난해 10월까지 71건의 북한산 물품 위장 반입을 적발했다고 밝혔다. 새롭지 않을뿐더러, 의미 있는 규모가 아니다.

정부는 중국 국외에서 운영되는 북한 식당 등 영리시설을 이용하지 말라고 권고했다. 북한의 4차 핵실험 이후 두번째 권고다. 정부는 이를 통해 북한의 외화 수입을 차단하겠다는 것이다. 북한 식당을 이용하는 것이 불법은 아니다.

김진철 김지은 기자 nowhere@hani.co.kr

그나마 ‘제재 효과’가 있을 분야는 해운통제다. 북한 기항 제3국 선박의 국내항 출입을 통제하게 되면, 나진-하산 프로젝트가 진행될 수 없다. 이 사업은 러시아산 유연탄 등을 철도로 북한 나진항까지 운송해 화물선으로 남한의 포항·부산으로 실어오는 복합 물류사업이다. 2013년 박근혜 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 서울에서 열린 정상회담에서 이 프로젝트를 진행하기로 합의했고, 직후 포스코·코레일·현대상선이 이 사업에 참여하겠다는 양해각서(MOU)를 맺어 지난해 말까지 3차례 시범운송을 진행했다. 국내 3사는 이 사업의 수익성을 맞추기 어려운 상황에서 남북협력기금 지원을 정부에 지속적으로 요청해왔고 정부는 박 대통령의 ‘유라시아 이니셔티브’를 뒷받침하는 이 사업에 남북협력기금 투입을 꾸준히 검토해왔다.

문제는 러시아의 반발이다. 박 대통령이 ‘사드 배치’를 언급하며 중국을 자극한 것처럼, 나진-하산 프로젝트 백지화는 한·러 관계에 상당한 악영향을 끼칠 전망이다. 박 대통령과 푸틴 대통령은 지난해 12월 파리에서 만났을 때 이 사업 추진을 재확인했다. 러시아는 푸틴 대통령의 신동방정책의 핵심 고리로 전략적 차원에서 나진-하산 프로젝트를 중시하고 있다. 유엔 안전보장이사회(안보리)의 대북 제재 결의 채택 과정에서도 러시아는 결의 일정을 미뤄가며 이 사업을 살려냈다.

하지만 정부는 북한 기항 제3국 선박의 180일 내 국내항 출입을 예외없이 “전면 불허”하다고 밝히는 방식으로, 이 프로젝트에 명확히 사망선고를 내렸다. 조준혁 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “우리(의 독자적 대북 제재) 조처에 대해 미·일·러·중 등 관련국에 사전 설명했다”고 밝혀 러시아에 사전 통보했음을 내비쳤다.

중국과 외교적 마찰 가능성도 제기된다. 해운통제의 대상이 되는 선박은 국내 입항 전후에 북한을 들르는 제3국 선박이다. 정부 집계로, 지난해 북한 기항 제3국 선박 66척이 국내 항만에 104회 입항했고 주로 철강·잡화 등을 수송한 것으로 나와 있다. 이들 선박의 대부분이 중국 국적이다.

대북 수출입 통제는 5·24 조처의 엄격한 적용을 통해 이뤄지게 된다. 5·24 조처 뒤 암암리에 이뤄져온 북한산의 중국 등 제3국 우회 유입을 철저하게 막겠다는 것이다. 정부는 5·24 조처 이후 지난해 10월까지 71건의 북한산 물품 위장 반입을 적발했다고 밝혔다. 새롭지 않을뿐더러, 의미 있는 규모가 아니다.

정부는 중국 국외에서 운영되는 북한 식당 등 영리시설을 이용하지 말라고 권고했다. 북한의 4차 핵실험 이후 두번째 권고다. 정부는 이를 통해 북한의 외화 수입을 차단하겠다는 것이다. 북한 식당을 이용하는 것이 불법은 아니다.

김진철 김지은 기자 nowhere@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)