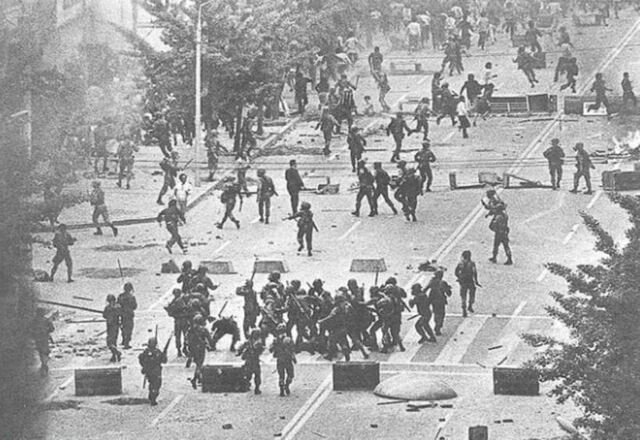

1980년 5·18 광주민주화운동 당시 금남로. 계엄군은 ‘전두환은 물러가라’고 외치며 신군부의 내란 및 군사반란에 저항하는 시민들에게 폭력을 행사하고, 학살을 자행했다.

5·18 광주민주화운동을 진압하다 숨진 계엄군이 ‘전사자’에서 ‘순직자’로 바뀐다.

국방부는 중앙전공사상심사위원회를 18일 열어 “5·18계엄군 전사자 22명의 사망 구분을 순직(‘순직-Ⅱ’형)으로 변경했다”고 22일 밝혔다.

1980년 5·18 항쟁 당시 광주에 계엄군으로 진입했던 이들은 육군 규정에 따라 전사자로 인정받았다. 당시 육군 규정 1-31(부관, 인처) 전사망자 및 행방불명자 처리규정(’72.6.1.) 제3조는 “적과의 교전 행위 또는 무장폭동 및 반란 진압을 위한 행위로 사망했거나 그 행위로 입은 상이로 사망한 자”에 대해 전사로 규정하고 있다.

그러나 대법원은 지난 1997년 “5·18 광주시민의 시위는 국헌을 문란하게 하는 내란 행위가 아니라 헌정 질서를 수호하기 위한 정당한 행위”라고 판결했다. 이에 따라 당시 계엄군 사망자에 대한 전사자 분류가 요건을 충족하지 못하게 되자, 5·18기념재단, 5·18진상규명위원회 등 5·18관련 단체와 광주광역시 남구 의회 등은 5·18 계엄군 전사자에 대한 사망 구분 재심사를 요청해 왔다.

국방부는 이들 5·18 계엄군 사망자를 순직자로 인정한 배경에 대해 “이들 대부분이 의무 복무 중인 하위계급의 군인으로서 엄격한 상명하복의 상황에서 상부의 명령에 따라 임무 수행 중 사망했음을 인정한 것”이라고 밝혔다.

유공자 혜택은 변함없어…현충원 묘비 표식만 변경

이들의 사망 구분이 ‘전사’에서 ‘순직 Ⅱ’ 형으로 바뀌더라도 유가족 연금 등 국가유공자의 혜택이 달라지는 것은 없다. 부승찬 국방부 대변인은 “현충원 묘비의 표식이 전사에서 순직으로 변경되는 것 외에 국가유공자 수혜 내용이 달라지는 것은 없다. 묘지 이전 계획도 없다”고 설명했다.

이와 관련해 국가보훈처는 입장 자료를 내어 “국방부의 재심사 계획을 통보받는 대로 관할 보훈관서에서 유족에게 심사 계획을 사전에 안내드리고 보훈심사위원회에 심사를 의뢰할 예정”이라고 밝혔다. 이어 보훈처는 “유족 등의 신청이 있으면 청문 실시 후 보훈심사위원회에서 심의·의결하여 국가유공자 대상 구분을 ‘전몰 군경’에서 ‘순직 군경’으로 변경하게 된다”고 덧붙였다.

국방부는 이번 재심사를 앞두고 5·18 단체와 계엄군 전사자 유가족들을 두루 만나 의견을 청취한 것으로 알려졌다. 국방부 당국자는 “5·18 단체에서도 ‘이들 전사자도 대부분 의무복무를 하다가 상부 명령으로 어쩔 수 없이 출동한 또 다른 희생자’라며 순직 인정에 대해 크게 이의를 제기하지 않았다”고 말했다.

계엄군 유가족들의 반응은 엇갈린 것으로 알려졌다. 1997년 대법원 판결에 따라 전사에서 순직으로 바뀌게 된 점을 충분히 설명하자 “그래도 순직을 인정해줘서 고맙다”며 수긍하는 이들도 있었고, “당시 국가 명령을 수행하다 죽은 것인데 이제 와 바꾸면 어떻게 하느냐”고 항의하는 이들도 있었다고 한다. 국방부 당국자는 “이들 유가족도 앞길이 구만리 같은 아들을 잃고도 보상금 한 푼 못 받고 당시 최규하 대통령 명의로 조의금 1050만원 받은 게 전부였다고 한다”며 “이제 이들 전사자의 유가족도 많이들 돌아가시고 22명 중 13명의 유가족만 월 168만여원의 연금을 받고 있는 것으로 조사됐다”고 말했다.

유가족 “오인사격 사망 13명, 진상규명 해야”

이번 재심사에서는 계엄군 전사자들의 개별 사망 경위도 새로 확인했다. 애초 이들이 전사자로 인정될 당시 보고된 사망 경위는 ‘폭도 총에 맞아 사망’ 18명, ‘폭도 칼에 찔려 사망’ 1명, ‘상호 오인사격 사망’ 3명이었다.

그러나 재조사 결과, 상호 오인사격 사망이 13명으로 늘어났다. 5월24일 송암동 일대에서 11공수와 7공수, 전투교육사령부 병력이 책임 지역 인계 뒤 광주 비행장으로 철수하다 매복 중이던 보병학교 교도대의 오인사격으로 10명이 사망했고, 같은 날 광주 나들목(IC) 일대에서도 31사단 병사 3명이 매복 중이던 기갑학교 교도대의 오인사격을 받아 숨졌다. 군 당국자는 “유가족들에게 이런 조사결과를 말씀드렸더니, 그럼 오인사격에 대해 진상조사해야 하는 것 아니냐는 입장도 있었다”고 전했다.

시위대와 교전하다 숨진 계엄군은 5명으로 조사됐다. 5월 22일과 23일, 27일 조선대 일대와 돌고개 일대, 광주공원 앞, 계림학교 앞 등에서 시위대와 교전한 7공수와 11공수, 20사단 장병들이었다. 이밖에 2명은 시위대 차량과 장갑차에 깔려 숨졌고, 전투교육사령부 방위병 1명은 화정동 일대에서 출근 도중 계엄군과 무장시위대의 교전 와중에 총상을 입어 사망했다. 또 7공수 병사 1명은 실종됐다가 적십자병원에서 시체로 발견돼, 사망원인이 확인되지 않았다. 전사자는 장교가 3명(소령 2명, 중위 1명), 부사관이 6명(상사 2명, 중사 4명)이고 나머지 13명은 병사인 것으로 확인됐다.

국방부 당국자는 “1980년 당시 매장·화장보고서, 사망확인조서, 전사망확인증 발행 대장에 근거해 이들을 전사자로 분류했으나, 이번에는 추가로 계엄군 전투 상보, 상황일지(계엄사·합참), 속보철(보안사), 국방부 과거사 진상규명위의 각종 조사와 현황 자료, 군 검찰단의 조사결과 등 13종의 문서를 토대로 개별 사망 경위를 확인했다”고 말했다.

박병수 선임기자

suh@hani.co.kr

■사망분류 기준

군 복무 중 임무를 수행하다 사망한 경우는 크게 전사와 순직으로 나뉜다. 순직은 임무 수행의 위험도나 경중 등에 따라 순직 Ⅰ형, 순직 Ⅱ형, 순직 Ⅲ형으로 나뉜다.

현행 군인사법 제 54조의2 ‘전사자등의 구분’에 따른 분류 기준은 다음과 같다.

1. 전사자

가. 적과의 교전 또는 적의 행위로 인하여 사망한 사람

나. 무장폭동, 반란 또는 그 밖의 치안교란을 방지하기 위한 행위로 인하여 사망한 사람

2. 순직자

가. 순직 Ⅰ형 : 타의 귀감이 되는 고도의 위험을 무릅쓴 직무 수행 중 사망한 사람

나. 순직 Ⅱ형 : 국가의 수호·안전보장 또는 국민의 생명· 재산 보호와 직접적인 관련이 있는 직무 수행이나 교육 훈련 중 사망한 사람

다. 순직 Ⅲ형 : 국가의 수호·안전보장 또는 국민의 생명·재산 보호와 직접적인 관련이 없는 직무 수행이나 교육 훈련 중 사망한 사람

전사자와 순직 Ⅰ형, 순직 Ⅱ형은 모두 ‘전몰 군경’ 또는 ‘순직 군경’으로 국가유공자의 혜택을 받는다. 이번 5·18계엄군 사망자도 지위가 전사에서 순직으로 바뀌었지만, 국가유공자로서 받는 혜택엔 변함이 없다. 반면 순직 Ⅲ형은 ‘재해사망 군경’으로 분류돼 국가유공자가 아닌 ‘보훈보상대상자’가 된다. 보훈보상대상자의 연금 액수는 국가유공자의 70% 남짓 된다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)