[탐사 기획/MB ‘31조 자원 외교’ 대해부]

페루 사비아·카자흐 숨베 유전사업

애초 못 들여오는데 수치 더해

MB ‘높이라’ 지적에 무모한 계획

실제 자주개발률은 크게 못미쳐

페루 사비아·카자흐 숨베 유전사업

애초 못 들여오는데 수치 더해

MB ‘높이라’ 지적에 무모한 계획

실제 자주개발률은 크게 못미쳐

2009년 초 한국석유공사가 콜롬비아석유공사와 함께 12억달러(약 1조3000억원)를 들여 페루의 사비아페루(사비아)사를 인수했다. 하루 평균 1만여 배럴의 기름을 생산하는 해상 유전이었다. 정부는 한국의 사업 지분(50%)만큼인 5000여 배럴을 ‘에너지 수입량 중 우리가 해외에서 직접 생산하는 비율’을 뜻하는 자주개발률에 포함했다. 자주개발률은 5.7%에서 6.0%로 0.3%포인트 상승했다.

그러나 ‘함정’이 있었다. 사비아에서 생산하는 석유는 모두 페루 정부의 몫이었다. 석유공사는 생산에 대한 대가로 페루 정부로부터 서비스 비용(service fee), 즉 돈을 받을 뿐이었다. 계약 형태(서비스 계약)에 따른 결과였다. 국내 반입은 물론 한 방울의 석유도 석유공사의 뜻대로 처분할 수 없었지만, 정부는 이런 사실을 국내에 알리지 않았다.

2009년 말 석유공사가 4억달러에 사들인 카자흐스탄 숨베 사업의 경우도 마찬가지였다. 석유를 국내로 들여올 수 없고 카자흐 내부에서만 팔도록 계약했지만, 한국의 자주개발 물량에는 포함됐다. 이외에도 캐나다 하베스트 사업 등 해외에서 자원을 개발하고도 현지 법령이나 경제성, 인프라 부족 등 탓에 국내로 반입이 불가능한 경우가 상당하다. 이런 사업을 제외할 경우 자주개발률은 정부가 발표한 13%대보다 훨씬 아래로 떨어질 것으로 추정된다.

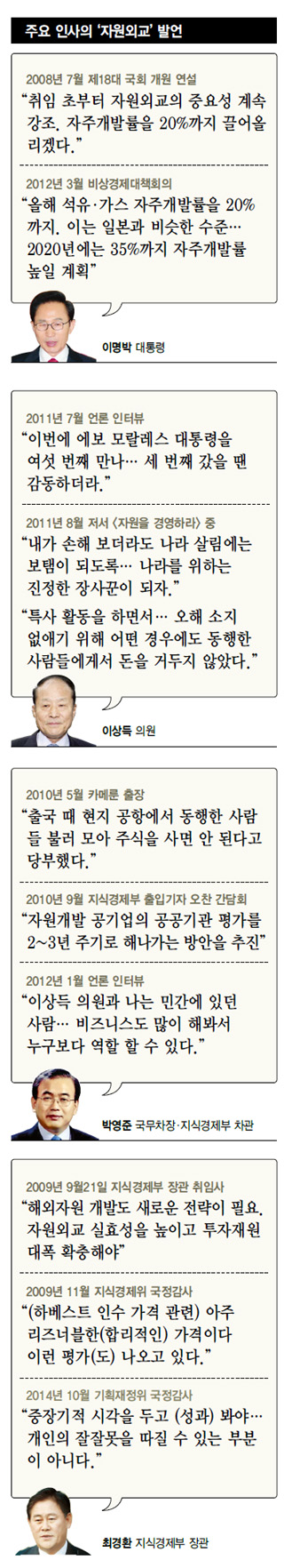

자주개발률을 둘러싼 본격적인 ‘조작’과 ‘기만’은 이명박 전 대통령의 지시에서 시작됐다. 2008년 3월17일, 경북 구미의 국가산업단지에서 지식경제부(현 산업통상자원부)의 업무보고가 있었다. 당시 이윤호 장관이 “원유와 가스의 자주개발률을 2008년 5.7% 수준에서 2012년까지 18.1%로 높이기로 했다”고 보고하자, 이 대통령은 “내용 면에서 매우 형식적이고, 어떻게 해서 (자주개발률을) 올릴 수 있는지 구체적인 계획이 없다”고 질책했다.

곧 지경부에 특별 태스크포스(TF)가 짜였다. 석달 만에 결과가 나왔다. 석유·가스 자주개발률을 이 대통령 임기 말인 2012년까지 25%로 끌어올린다는 야심찬 계획이었다. 애초 지경부 업무보고 때보다 수치가 7%포인트 늘어났다. 이를 위해 석유공사에만 총 19조원을 쏟아붓기로 했다. 참여정부 시절 5년 동안 자주개발률이 2%에서 4%로, 불과 2%포인트 늘어난 것에 견주면 무모하리만치 대담한 계획이었다.

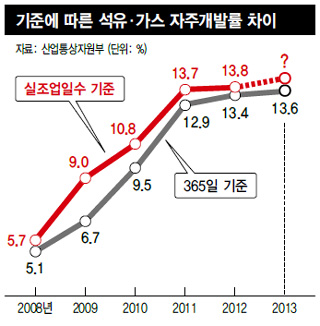

정부는 자주개발률을 높이기 위해 ‘꼼수’도 썼다. 자주개발률을 계산할 때 기준점으로 쓰던 날수(365일)를 실조업일수로 바꾼 것이다. 이렇게 하면 자주개발률이 상당히 오르게 된다.

한 자원공사 직원은 “업계에서는 공사가 세워놓은 연간 자주개발률 목표치를 보면 대충 어떤 물건을 사야 달성할 수 있는지 예상이 가능했다”며 “결국 우리 ‘패’를 보여주면서 거래를 하는 식이 되어버렸다”고 말했다. 자주개발률 상승이라는 ‘미션’을 받고, 두둑한 돈주머니를 찬 채 등 떠밀려 나온 ‘풋내기’ 손님의 등장에 국제 자원 시장은 환호했다.

자주개발률의 급격한 상승은 커다란 부작용을 불러왔다. 공사들은 장기적인 안목으로 탐사를 통해 자원을 새롭게 개발하는 게 아니라, 자원 사업체를 인수·합병(M&A)하는 쪽으로 내달렸다. 캐나다 하베스트처럼 이미 개발돼 생산중인 광구를 인수하는 데 주력했고, 사비아페루와 같이 해당 국가 원수의 거래 만류도 무시됐다. 필요한 자원을 장기적이고 안정적으로 확보하며, 비상시에 국내로 반입될 수 있도록 해야 한다는 해외자원개발 취지와는 맞지 않았다. 그러나 누구도 브레이크를 걸지 못했다.

그러나 ‘함정’이 있었다. 사비아에서 생산하는 석유는 모두 페루 정부의 몫이었다. 석유공사는 생산에 대한 대가로 페루 정부로부터 서비스 비용(service fee), 즉 돈을 받을 뿐이었다. 계약 형태(서비스 계약)에 따른 결과였다. 국내 반입은 물론 한 방울의 석유도 석유공사의 뜻대로 처분할 수 없었지만, 정부는 이런 사실을 국내에 알리지 않았다.

2009년 말 석유공사가 4억달러에 사들인 카자흐스탄 숨베 사업의 경우도 마찬가지였다. 석유를 국내로 들여올 수 없고 카자흐 내부에서만 팔도록 계약했지만, 한국의 자주개발 물량에는 포함됐다. 이외에도 캐나다 하베스트 사업 등 해외에서 자원을 개발하고도 현지 법령이나 경제성, 인프라 부족 등 탓에 국내로 반입이 불가능한 경우가 상당하다. 이런 사업을 제외할 경우 자주개발률은 정부가 발표한 13%대보다 훨씬 아래로 떨어질 것으로 추정된다.

자주개발률을 둘러싼 본격적인 ‘조작’과 ‘기만’은 이명박 전 대통령의 지시에서 시작됐다. 2008년 3월17일, 경북 구미의 국가산업단지에서 지식경제부(현 산업통상자원부)의 업무보고가 있었다. 당시 이윤호 장관이 “원유와 가스의 자주개발률을 2008년 5.7% 수준에서 2012년까지 18.1%로 높이기로 했다”고 보고하자, 이 대통령은 “내용 면에서 매우 형식적이고, 어떻게 해서 (자주개발률을) 올릴 수 있는지 구체적인 계획이 없다”고 질책했다.

곧 지경부에 특별 태스크포스(TF)가 짜였다. 석달 만에 결과가 나왔다. 석유·가스 자주개발률을 이 대통령 임기 말인 2012년까지 25%로 끌어올린다는 야심찬 계획이었다. 애초 지경부 업무보고 때보다 수치가 7%포인트 늘어났다. 이를 위해 석유공사에만 총 19조원을 쏟아붓기로 했다. 참여정부 시절 5년 동안 자주개발률이 2%에서 4%로, 불과 2%포인트 늘어난 것에 견주면 무모하리만치 대담한 계획이었다.

정부는 자주개발률을 높이기 위해 ‘꼼수’도 썼다. 자주개발률을 계산할 때 기준점으로 쓰던 날수(365일)를 실조업일수로 바꾼 것이다. 이렇게 하면 자주개발률이 상당히 오르게 된다.

한 자원공사 직원은 “업계에서는 공사가 세워놓은 연간 자주개발률 목표치를 보면 대충 어떤 물건을 사야 달성할 수 있는지 예상이 가능했다”며 “결국 우리 ‘패’를 보여주면서 거래를 하는 식이 되어버렸다”고 말했다. 자주개발률 상승이라는 ‘미션’을 받고, 두둑한 돈주머니를 찬 채 등 떠밀려 나온 ‘풋내기’ 손님의 등장에 국제 자원 시장은 환호했다.

자주개발률의 급격한 상승은 커다란 부작용을 불러왔다. 공사들은 장기적인 안목으로 탐사를 통해 자원을 새롭게 개발하는 게 아니라, 자원 사업체를 인수·합병(M&A)하는 쪽으로 내달렸다. 캐나다 하베스트처럼 이미 개발돼 생산중인 광구를 인수하는 데 주력했고, 사비아페루와 같이 해당 국가 원수의 거래 만류도 무시됐다. 필요한 자원을 장기적이고 안정적으로 확보하며, 비상시에 국내로 반입될 수 있도록 해야 한다는 해외자원개발 취지와는 맞지 않았다. 그러나 누구도 브레이크를 걸지 못했다.

이런 지적에 정부는 “물량을 들여오지 못하더라도 현지 기업과 물량을 바꾸는 것(스와프)이 가능하고 비상시에 도입할 수도 있다”고 말한다. 예를 들어, 석유공사는 미국 앵커와 캐나다 하베스트에서 생산한 원유를 ‘로케이션 스와프 방식’으로 도입을 추진한 바 있다. 북미 쪽 기업에 생산 원유를 팔고, 해당 기업으로부터 국내 도입용 원유를 받는 방식이다. 그러나 이 방식은 성사되지 못했다. 비상시에 이를 들여올 수 있을지도 불확실하다. 신현돈 인하대 교수는 “비상시라면, 우리뿐만 아니라 해당 국가 역시 마찬가지일 수 있다”며 “이런 상황에서 우리만 생산 자원을 들여온다는 것은 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

자주개발률은 세계적으로 우리와 일본밖에 쓰지 않는다. 두 나라는 산업 발달에 견줘 부존 자원량이 부족하다는 공통점을 갖는다. 그러나 일본은 2000년대 초반 약 6년 동안 자주개발률 항목을 폐지한 바 있고 지금은 자주개발률을 참고 자료로만 쓰고 있다. 우리보다 상대적으로 자주개발률에 의미를 적게 두고 있는 것이다.

이런 지적에 정부는 “물량을 들여오지 못하더라도 현지 기업과 물량을 바꾸는 것(스와프)이 가능하고 비상시에 도입할 수도 있다”고 말한다. 예를 들어, 석유공사는 미국 앵커와 캐나다 하베스트에서 생산한 원유를 ‘로케이션 스와프 방식’으로 도입을 추진한 바 있다. 북미 쪽 기업에 생산 원유를 팔고, 해당 기업으로부터 국내 도입용 원유를 받는 방식이다. 그러나 이 방식은 성사되지 못했다. 비상시에 이를 들여올 수 있을지도 불확실하다. 신현돈 인하대 교수는 “비상시라면, 우리뿐만 아니라 해당 국가 역시 마찬가지일 수 있다”며 “이런 상황에서 우리만 생산 자원을 들여온다는 것은 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

자주개발률은 세계적으로 우리와 일본밖에 쓰지 않는다. 두 나라는 산업 발달에 견줘 부존 자원량이 부족하다는 공통점을 갖는다. 그러나 일본은 2000년대 초반 약 6년 동안 자주개발률 항목을 폐지한 바 있고 지금은 자주개발률을 참고 자료로만 쓰고 있다. 우리보다 상대적으로 자주개발률에 의미를 적게 두고 있는 것이다.

정부도 지난해 초 자주개발률을 ‘자원개발률’로 이름을 바꾸고, 장기 정책지표로 활용하기로 했다. 공공기관에 당근과 채찍 구실을 했던 경영평가 항목에서도 제외했다. 대신 정부는 세계 주요 자원개발기업이 경영 효율성 지표로 활용하는 ‘신규 자원 확보 매장량’을 에너지 공기업의 새 평가지표로 사용하기로 했다. 이는 자주개발률의 의미를 한층 낮춘 것이다.

탈라라/최현준, 류이근 기자 haojune@hani.co.kr

정부도 지난해 초 자주개발률을 ‘자원개발률’로 이름을 바꾸고, 장기 정책지표로 활용하기로 했다. 공공기관에 당근과 채찍 구실을 했던 경영평가 항목에서도 제외했다. 대신 정부는 세계 주요 자원개발기업이 경영 효율성 지표로 활용하는 ‘신규 자원 확보 매장량’을 에너지 공기업의 새 평가지표로 사용하기로 했다. 이는 자주개발률의 의미를 한층 낮춘 것이다.

탈라라/최현준, 류이근 기자 haojune@hani.co.kr

7일(현지시각) 페루 북쪽 도시 탈라라 해변에서 바라본 사비아페루사의 해상 광구 모습. 사비아에서 생산된 석유는 국내 반입할 수 없지만, 정부는 이를 자주개발률에 포함시켰다. 탈라라/최현준 기자

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)