영국 그리니치천문대 주최 사진 공모전 수상작 발표

“사회적 거리두기 상황에서 ‘가까운 우주’ 착시 효과”

“사회적 거리두기 상황에서 ‘가까운 우주’ 착시 효과”

대상작 겸 은하 부문 수상작 ‘손에 잡히는 안드로메다 은하?’. © Nicolas Lefaudeux/Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020

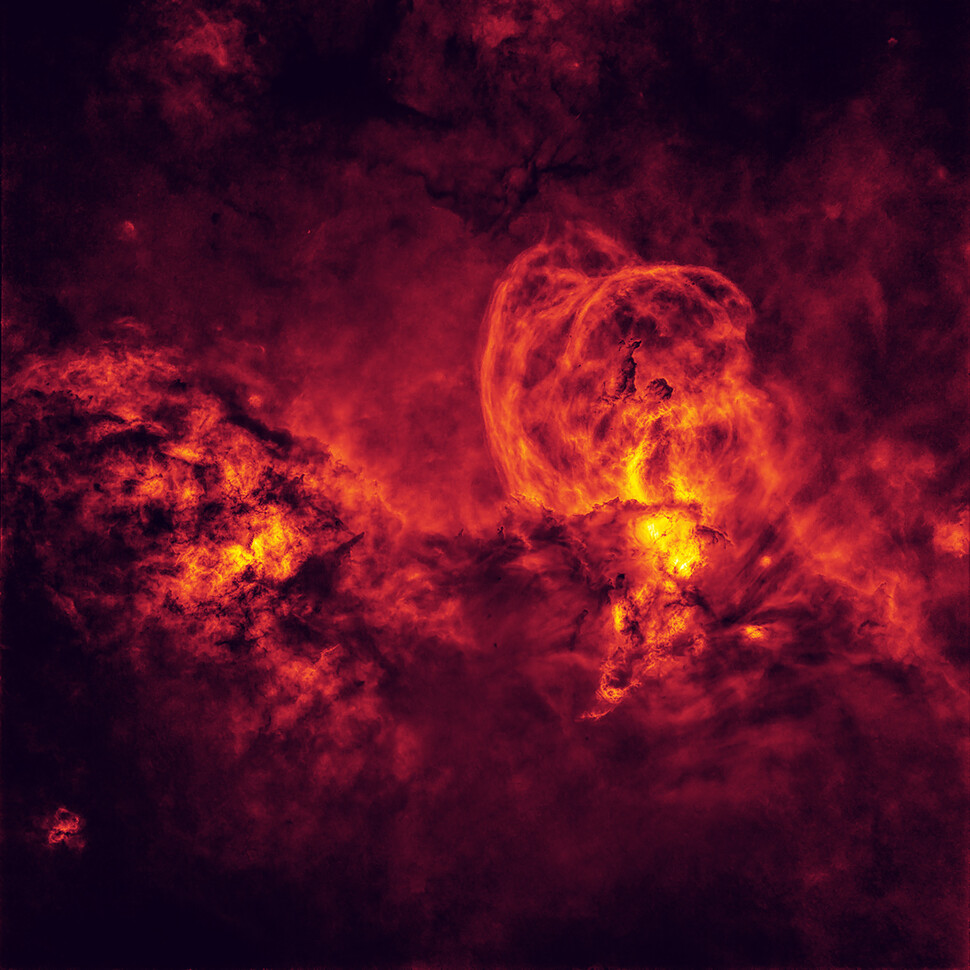

우주의 지옥불인가

별과 성운 부문 수상작 ‘우주의 지옥불’. © Peter Ward

하늘에 그린 그림

하늘 풍경 부문 수상작 ‘하늘에 그린 그림’. 고도 20~30km의 대기 상층부에 생기는 진주구름의 특이한 모습이다. 땅거미가 질 무렵 또는 새벽 미명에 진주빛을 띤다고 해서 진주운이라는 이름이 붙여졌다. © Thomas Kast

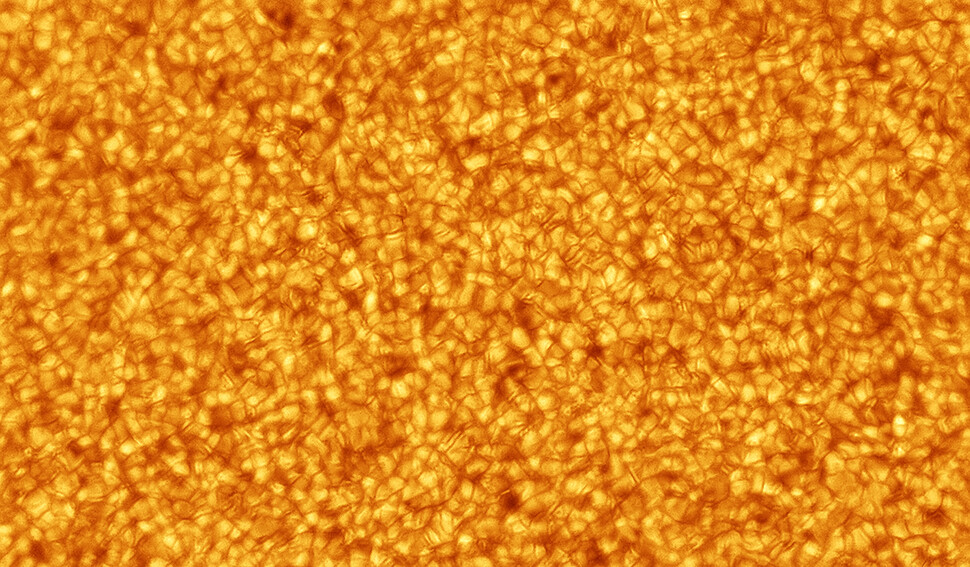

출렁이는 햇살

태양 부문 수상작 ‘출렁이는 햇살’. 8.4밀리초의 극히 짧은 순간에 잡아낸 순간포착 태양 표면 사진이다. 겉보기에 조용한 태양의 놀랍도록 활발한 활동 단면을 한 폭의 추상화처럼 보여주는 교육적인 사진이라는 평을 받았다. © Alexandra Hart

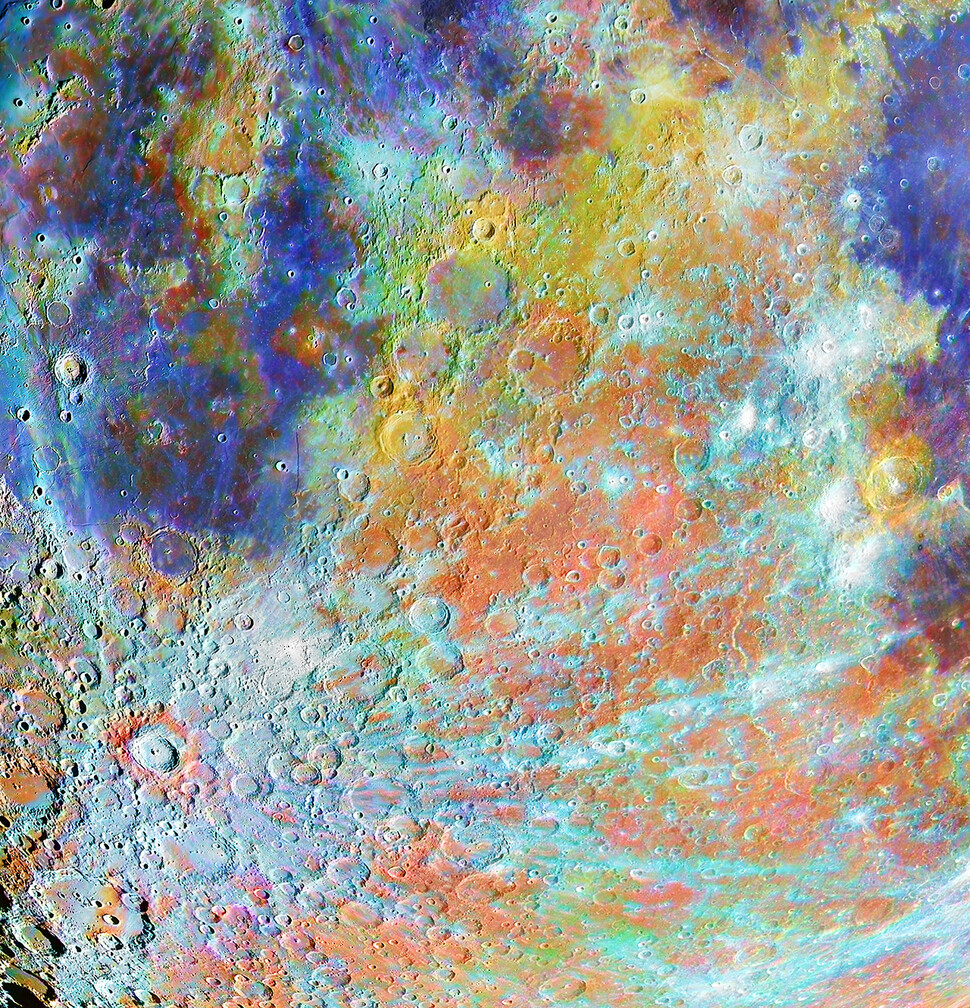

1억년 전 충돌의 흔적

달 부문 수상작 ‘티코 크레이터’. 티코 크레이터는 달 남극 부근에 있는 지름 85㎞의 충돌분지다. 16세기 천문학자 티코 브라헤의 이름에서 따왔다. 1억년 전 생성된 것으로 추정되며 방사상으로 뻗어나간 선이 운석 또는 소행성 충돌의 흔적이다. © Alain Paillou

내세로 인도하는 길?

오로라 부문 수상작 ‘녹색 숙녀’. 마치 사후 내세의 세계로 가는 길을 보여주는 듯 장엄하고도 환상적인 느낌을 준다고 심사진은 평가했다. © Nicholas Roemmelt

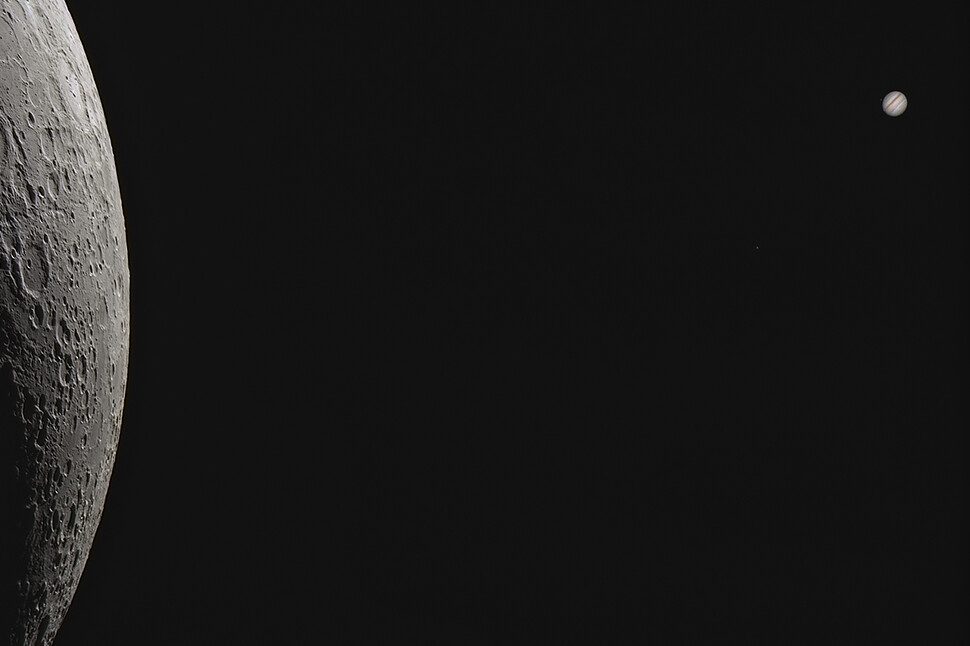

우주와 우리 사이의 거리

행성, 혜성, 소행성 부문 수상작 ‘우주와 우리 사이’. 왼쪽이 달, 오른쪽이 목성이다. 둘 사이의 실제 거리는 7억km가 넘는다. 사회적 거리두기 시기에 `규모와 공간은 관점의 문제이기도 하다'는 점을 생각하게 해주는 사진이라는 평을 들었다. © Łukasz Sujka

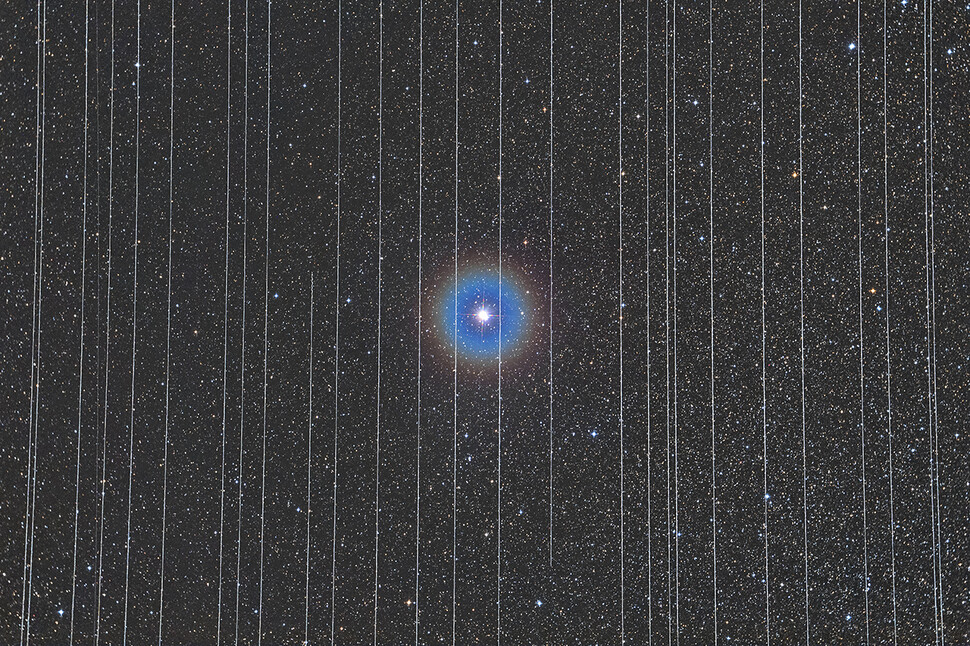

미리 보는 미래의 하늘?

사람과 우주 부문 수상작 ‘기술의 감옥’. 밤하늘에 위성들이 지나간 흔적을 150초 노출로 담았다. 아름다우면서도 충격적인 사진, 미래의 밤하늘을 예언하는 사진이란 평을 받았다. © Rafael Schmall

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)