짧은 시간의 달리기도 뇌의 혈류량를 증가시켜 인지력을 높이는 것으로 나타났다. pexels 제공

운동은 몸뿐 아니라 마음에도 활력을 준다. 스포츠 경기나 춤, 피트니스 등 몸을 한껏 움직이는 활동을 하고 나면 숨은 차지만 상쾌한 기분과 함께 정신이 맑아지는 느낌을 받는다. 특히 가장 쉽게 할 수 있는 운동인 달리기는 심폐지구력과 근육, 뼈를 동시에 강화해준다.

일본 쓰쿠바대 연구진이 달리기 실험을 통해 운동의 정신 건강 개선 효과를 측정한 결과 중간 강도의 달리기(예컨대 조깅)로 단 10분만 운동해도 뇌의 인지력이 좋아지는 것으로 나타났다고 국제학술지 ‘사이언티픽 리포츠’에 발표했다.

연구진은 “10분만 달려도 기분과 실행 기능을 제어하는 데 중요한 역할을 하는 뇌의 전전두엽 피질(PFC)로 통하는 혈류량이 증가하는 것을 확인했다”고 밝혔다. 전전두엽피질은 이마와 눈 바로 뒤쪽에서 전두엽의 앞부분을 덮고 있는 부위로, 가장 기본적인 임무는 가치와 목표에 따라 생각과 행동을 조절하는 ‘실행 기능’이다.

연구를 이끈 소야 히데아키 교수는 보도자료에서 “달리는 동안 몸의 균형과 움직임, 힘을 적절하게 배합할 수 있는 조절 기능이 필요하다는 점을 고려할 때, 전전두엽 피질의 신경 활동이 활성화되면 이 영역에서 관장하는 다른 기능도 덩달아 좋아질 것으로 보는 것이 합리적 가설”이라며 이번 연구를 하게 된 배경을 설명했다.

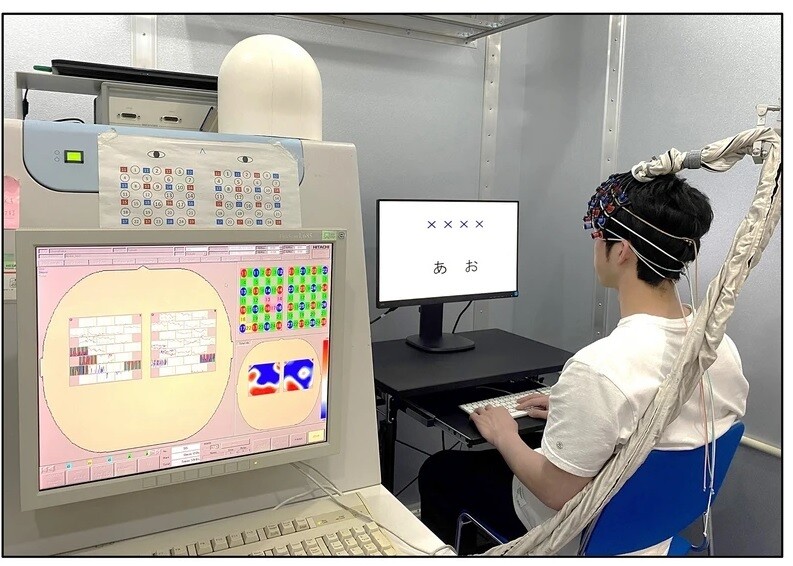

연구진은 이 가설을 시험하기 위해 26명의 달리기 실험참가자를 모집했다. 연구진은 이들의 개인 최대 산소 섭취량을 측정한 뒤, 최대치의 50% 수준에 맞춰 러닝머신 위에서 달리도록 했다. 연구진은 참가자들이 과제를 수행하는 동안 뇌 활동의 지표 가운데 하나인 뇌 혈류량 변화에 관한 데이터를 수집하는 한편, 스트룹 색상-단어 검사(Stroop Color-Word Test)를 실시해 참가자들의 전두엽 기능에 어떤 변화가 있는지 살펴봤다.

스트룹 검사는 단어의 색과 글자가 일치하는지 여부에 대한 판단력을 알아보는 검사다. 예컨대 ‘빨강’이란 단어가 초록 글자로 쓰여 있는 경우 실험참가자는 빨강이라고 읽지 말고 실제 색상인 ‘초록’이라고 발음해야 한다. 이렇게 하려면 뇌가 빠른 시간 안에 두 가지 세트의 정보를 처리해야 한다. 답을 말하는 데 걸리는 반응 시간을 ‘스트룹 간섭 효과’라고 부른다. 인지 기능이 활성화될수록 이 반응 시간이 짧아진다.

실험 참가자들이 스트룹 색상-단어 검사를 하고 있다. 사이언티픽 리포츠

실험 결과, 10분간 중등 강도로 달리기를 하자 ‘스트룹 간섭 효과’ 시간이 뚜렷하게 짧아진 것으로 나타났다. 또 스트룹 과제를 수행하는 동안 전전두엽 피질이 크게 활성화했다. 연구진은 기능적 근적외선 분광법(fNIRS)이라는 장치로 참가자들의 전전두엽 혈류량 증가를 확인했다. 달리기가 끝난 뒤 참가자들은 기분도 더 좋아졌다고 말했다. 논문 제1저자인 초르파카 담롱타이 연구원은 “이는 기분에 관여하는 전전두엽의 활성화와 일치하는 결과”라고 밝혔다.

연구진은 뇌에서 전전두엽 피질이 차지하는 영역이 다른 동물보다 훨씬 크고 다른 동물에서 없는 기능이 많다는 점을 들어, 이번 연구 결과는 직립 후 인간의 진화 과정에 대해서도 시사점을 준다고 밝혔다. 전전두엽 피질은 전체 피질의 3분의 1을 차지하며, 뇌의 여러 영역 중 가장 늦게 발달하는 부분이다. 피질이 두꺼울수록 실행 기능이 향상된다는 연구 결과가 있다.

연구진은 이번 연구 결과가 정신건강 개선이 필요한 질환 치료에도 도움이 될 수 있을 것으로 기대했다.

곽노필 선임기자

nopil@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)