줄기세포와 세포의 분화능력

두 가지 성질을 지닌 세포를 ‘줄기세포’라고 부른다. 하나는 끊임없이 자기복제를 하면서 무한 증식한다는 점, 다른 하나는 인체를 구성하는 여러 조직 세포로 분화할 능력을 지닌다는 점이다. 마음대로 세포 분화를 조절할 수 있다면 줄기세포는 질병으로 망가진 세포를 대체하는 세포치료의 혁명을 일으킬 수 있다. 그래서 줄기세포 연구자들한테 더 뛰어난 분화 능력을 지닌 줄기세포를 만드는 일, 그리고 그 줄기세포를 원하는 조직 세포로 안전하게 분화시키는 방법을 개발하는 일이 연구 목표다.

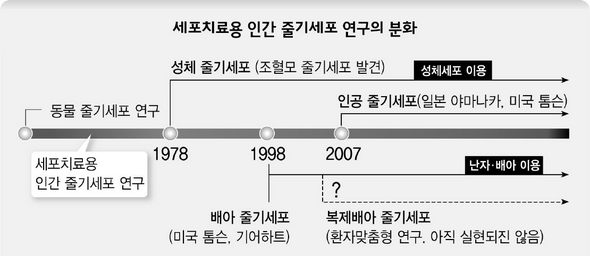

이런 줄기세포 연구 분야도 분화하고 있다. 성체줄기세포에 이어, 배아줄기세포가 각광을 받고, 실현되진 않았지만 복제배아 줄기세포가 한동안 뜨거운 관심사가 됐다. 이제 관심은 다시 새로운 줄기세포로 쏠리고 있다. 성체세포와 배아세포에서 자연적으로 만들어지는 줄기세포를 추출하는 그간의 방법과는 달리, 성체세포의 ‘세포 분화 시계’를 되돌려 줄기세포로 바꾸는 새 방법을 일본과 미국 연구팀이 최근 동시에 발견해 세계의 관심을 모으고 있다. 교토대학 야마나카 신야 교수와 위스콘신대학 제임스 톰슨 교수가 지난 20일 각기 발표한 ‘인공 줄기세포(iPS)’ 생성법은 성체세포를 이용해 생명윤리 논란을 피하면서도 배아 수준의 뛰어난 분화 능력을 실현하는 혁신적 방법으로 평가받고 있다. 새 방법의 등장으로, 줄기세포 연구의 흐름에도 변화가 일어나고 연구경쟁도 치열해질 전망이다. 국내 줄기세포 연구자들의 평가와 전망을 들어봤다.

“유전자에 바이러스 삽입→성체세포 감염→줄기세포로 세포 역분화

“세포치료 새길 개척”-“암 유발” 맞서…“기초연구 강화 ‘해법’ 찾아야”

■ 평가=연구자들은 인공 줄기세포 생성법이 난자나 배아 파괴 없이 줄기세포를 만들어내 생명윤리 논란을 피해 세포치료로 나아가는 중요한 새 길을 개척했다고 평가했다. 포천중문의대 정형민 교수는 “줄기세포 연구 분야에 큰 분야 하나를 새로 개척한 위업”이라며 “윤리 문제의 확실한 대안이 될만한 줄기세포의 새 원천을 발견했다는 점에서 획기적 성과”라고 평했다. 그는 “앞으로 배아·성체줄기세포와 더불어 인공 줄기세포가 세 축을 이뤄 연구경쟁이 불붙을 것”이라고 내다봤다.

하지만 새 방법이 세포치료의 근본문제를 해결한 것은 아니라는 냉정한 평가도 나온다. 이상훈 한양의대 교수는 “새 방법이 윤리논란을 종식시킬 좀더 좋은 길을 찾았지만, 줄기세포를 안정적으로 분화시키고 분화된 세포가 재생하게 하는 데 어려움을 겪는 현재 세포치료술을 한 단계 발전시킨 건 아니다”라고 말했다. 세포치료의 ‘지름길’을 찾은 건 아직 아니라는 얘기다.

■ 안전성 논란=오일환 가톨릭대 교수는 “새 방법에 남은 최대 쟁점은 유전자 안전성”이라고 지적했다. 이런 논란은 무엇보다 인공 줄기세포가 ‘바이러스 감염을 통한 유전자 조작’으로 만들어진 데에서 비롯한다. 일본·미국 연구팀은 각각 4개의 유전자를 바이러스에 삽입한 뒤 이 바이러스를 성체세포에 감염시켰다. 이 바이러스는 세포 핵을 뚫고 들어간 뒤 자기복제를 위해 세포의 디엔에이 염기서열에 자기 염기서열을 복사한다. 이 때 복사되는 유전자는 세포의 유전자 염기서열 중간에 끼어들어 세포의 역분화를 촉발한다. 이런 방식은 현재 유전자치료술 분야에서 연구되고 쓰이는데, 그동안 암을 일으킬 수 있다는 점에서 심각한 논란을 빚어왔다.

■ 평가=연구자들은 인공 줄기세포 생성법이 난자나 배아 파괴 없이 줄기세포를 만들어내 생명윤리 논란을 피해 세포치료로 나아가는 중요한 새 길을 개척했다고 평가했다. 포천중문의대 정형민 교수는 “줄기세포 연구 분야에 큰 분야 하나를 새로 개척한 위업”이라며 “윤리 문제의 확실한 대안이 될만한 줄기세포의 새 원천을 발견했다는 점에서 획기적 성과”라고 평했다. 그는 “앞으로 배아·성체줄기세포와 더불어 인공 줄기세포가 세 축을 이뤄 연구경쟁이 불붙을 것”이라고 내다봤다.

하지만 새 방법이 세포치료의 근본문제를 해결한 것은 아니라는 냉정한 평가도 나온다. 이상훈 한양의대 교수는 “새 방법이 윤리논란을 종식시킬 좀더 좋은 길을 찾았지만, 줄기세포를 안정적으로 분화시키고 분화된 세포가 재생하게 하는 데 어려움을 겪는 현재 세포치료술을 한 단계 발전시킨 건 아니다”라고 말했다. 세포치료의 ‘지름길’을 찾은 건 아직 아니라는 얘기다.

■ 안전성 논란=오일환 가톨릭대 교수는 “새 방법에 남은 최대 쟁점은 유전자 안전성”이라고 지적했다. 이런 논란은 무엇보다 인공 줄기세포가 ‘바이러스 감염을 통한 유전자 조작’으로 만들어진 데에서 비롯한다. 일본·미국 연구팀은 각각 4개의 유전자를 바이러스에 삽입한 뒤 이 바이러스를 성체세포에 감염시켰다. 이 바이러스는 세포 핵을 뚫고 들어간 뒤 자기복제를 위해 세포의 디엔에이 염기서열에 자기 염기서열을 복사한다. 이 때 복사되는 유전자는 세포의 유전자 염기서열 중간에 끼어들어 세포의 역분화를 촉발한다. 이런 방식은 현재 유전자치료술 분야에서 연구되고 쓰이는데, 그동안 암을 일으킬 수 있다는 점에서 심각한 논란을 빚어왔다.

게다가 4개의 유전자 가운데 하나(‘c-myc’)는 널리 알려진 발암 유전자다. 배아줄기세포도 세포치료 때 암을 일으킬 수 있다는 논란에 휩싸여 있지만, 새 방법은 이보다 더 큰 안전성 논란을 극복해야 하는 과제를 안고 있는 셈이다. 김동욱 세포응용연구사업단장은 “배양 환경 조절이나 화학 처리 같은 다른 방식을 통해 역분화를 일으키는 더 안전한 방법들이 나와야 한다”고 말했다. ■ 전망=인공 줄기세포는 “줄기세포의 새로운 패러다임”으로 받아들여지고 있다. 한편으론 지난 10여년 간 줄기세포 연구의 흐름을 되돌아보는 계기가 되고 있다. 1998년 배아줄기세포가 처음 만들어졌을 때, 2005년엔 복제배아 줄기세포가 만들어졌다고 발표됐을 때 당장의 만능해결사처럼 받아들여 연구의 ‘쏠림’이 일어났던 일이 되풀이되지 않아야 한다고 연구자들은 말한다. 김동욱 단장은 “성체, 배아 줄기세포 연구에 쓰이는 기술은 이제 100가지 정도나 될 정도로 줄기세포 연구 자체가 복잡해졌다”며 “단 하나의 기술로 모든 문제를 해결할 수는 없다”고 말했다. 이젠 기초연구에 더 탄탄한 관심을 기울여야 할 때라는 목소리도 나온다. 이상훈 교수는 “줄기세포 연구가 정치적 분위기에 좌지우지 되지 않고 근본 문제를 풀기 위해선 더 많은 생물학자들이 참여하는 기초연구가 강화돼야 한다”고 강조했다. 박세필 제주대 교수는 “결국 모든 줄기세포 연구는 세포 분화 메커니즘의 규명에 달려 있음이 분명해지고 있다”고 말했다. 왜, 어떻게 세포 분화와 역분화가 일어나는지, 줄기세포가 어떻게 분화해 재생하는지 분자 수준의 메커니즘이 충분히 이해될 때에야 비로소 안전한 세포치료를 실현하는 ‘돌파구’가 열린다는 얘기다.

오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

“세포치료 새길 개척”-“암 유발” 맞서…“기초연구 강화 ‘해법’ 찾아야”

세포치료용 인간 줄기세포 연구의 분화

게다가 4개의 유전자 가운데 하나(‘c-myc’)는 널리 알려진 발암 유전자다. 배아줄기세포도 세포치료 때 암을 일으킬 수 있다는 논란에 휩싸여 있지만, 새 방법은 이보다 더 큰 안전성 논란을 극복해야 하는 과제를 안고 있는 셈이다. 김동욱 세포응용연구사업단장은 “배양 환경 조절이나 화학 처리 같은 다른 방식을 통해 역분화를 일으키는 더 안전한 방법들이 나와야 한다”고 말했다. ■ 전망=인공 줄기세포는 “줄기세포의 새로운 패러다임”으로 받아들여지고 있다. 한편으론 지난 10여년 간 줄기세포 연구의 흐름을 되돌아보는 계기가 되고 있다. 1998년 배아줄기세포가 처음 만들어졌을 때, 2005년엔 복제배아 줄기세포가 만들어졌다고 발표됐을 때 당장의 만능해결사처럼 받아들여 연구의 ‘쏠림’이 일어났던 일이 되풀이되지 않아야 한다고 연구자들은 말한다. 김동욱 단장은 “성체, 배아 줄기세포 연구에 쓰이는 기술은 이제 100가지 정도나 될 정도로 줄기세포 연구 자체가 복잡해졌다”며 “단 하나의 기술로 모든 문제를 해결할 수는 없다”고 말했다. 이젠 기초연구에 더 탄탄한 관심을 기울여야 할 때라는 목소리도 나온다. 이상훈 교수는 “줄기세포 연구가 정치적 분위기에 좌지우지 되지 않고 근본 문제를 풀기 위해선 더 많은 생물학자들이 참여하는 기초연구가 강화돼야 한다”고 강조했다. 박세필 제주대 교수는 “결국 모든 줄기세포 연구는 세포 분화 메커니즘의 규명에 달려 있음이 분명해지고 있다”고 말했다. 왜, 어떻게 세포 분화와 역분화가 일어나는지, 줄기세포가 어떻게 분화해 재생하는지 분자 수준의 메커니즘이 충분히 이해될 때에야 비로소 안전한 세포치료를 실현하는 ‘돌파구’가 열린다는 얘기다.

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)