김빛내리 서울대 교수(앉은 이)와 아르엔에이생물학연구실은 새로운 유전 조절 물질로 부각되고 있는 마이크로아르엔에이의 생성 과정과 조절 기능을 2001년부터 연구하고 있다. 모두 18명으로 이뤄진 연구원들 중 몇몇이 짬을 내어 모였다.

신비할 정도로 무궁무진한 생명 현상 대부분이 디엔에이(DNA·디옥시리보핵산)와 단백질의 작용으로 설명된다. 사람의 30억쌍 염기로 이뤄진 생명의 설계도에서 어떤 유전자가 켜지면, 아르엔에이(RNA·리보핵산)가 그 유전 정보를 받아 옮겨 단백질이 만들어지고, 단백질은 몸도 만들고 또 갖가지 생리 기능을 한다. 병과 약도 이렇게 설명된다. 유전자가 고장나면 잘못된 단백질이 생기고 병이 생긴다. 약은 이런 잘못된 단백질의 기능을 억누르는 구실을 한다.

마이크로 RNA ‘전달꾼’ 넘어 단백질 조절

억제효과 이용 ‘신약’ 개발 임상시험 한창

이렇게 디엔에이와 단백질은 분주하게 움직이지만, 아르엔에이(RNA)는 그저 유전 정보를 단지 적절히 바꿔 전하는 전달꾼으로만 이해돼 왔다.

그런데 1990년대 중반 이래 아르엔에이의 숨은 진실이 새로 드러나면서 이젠 분자생물학 교과서들까지도 바꿔놓고 있다. 20개 정도 염기로 이뤄진 아주 작은 ‘마이크로아르엔에이’를 연구해 온 김빛내리 서울대 교수는 “아르엔에이를 유전 정보 전달 물질로 이해했으나 이젠 그 기능이 아르엔에이의 여러 기능들 중 하나일 뿐이며, 유전자와 단백질의 기능을 조절하는 일을 하는 아르엔에이도 있다는 사실이 대학 교과서들에 실리고 있다”고 말했다. 반갑게도, 국내 연구팀의 연구성과도 교과서의 주요 내용으로 실리고 있다.

김 교수 연구팀이 2002~2003년 마이크로아르엔에이가 세포핵 안과 밖에서 생성되는 전 과정을 제시한 연구결과가 <네이처> 등에 발표된 데 이어 이미 여러 교과서들에 실렸다. 생성 과정에 관여하는 핵심 단백질들(‘드로셔’ 등)도 발견돼 교과서의 한 부분이 됐다. 마이크로아르엔에이 생성과 조절 기능 연구에서 세계적 수준에 이른 이 연구실은 최근엔 세포 안에서 마이크로아르엔에이의 양을 조절하는 새 메커니즘을 밝혀 생물학술지 <셀> 신년호에 발표했다.

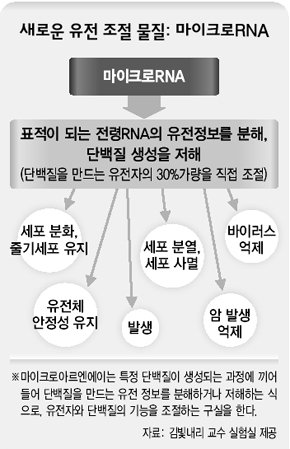

마이크로아르엔에이는 이름처럼 몸집이 아주 작다. 염기 20여개로 이뤄졌을 뿐이다. 또 생체 기능을 일으키는 단백질을 만들지도 못하는 유전 물질이다. 그러면서도 작은 몸집으로 온몸의 세포를 누비면서 특정 단백질들이 만들어지는 과정에 끼어들어 작동을 멈추게 하는 강력한 기능을 한다는 사실이 그동안 밝혀져 왔다. 이토록 개성이 강한 유전 물질을 1993년 이전 세계 과학자들은 왜 알아채지 못했을까? 김 교수는 “검출 장비는 있었지만 아르엔에이를 그저 디엔에이 명령에 순종하는 정보 전달자로만 여기는 믿음이 너무 커서 그 존재를 알아챌 만한 사람이 없었기 때문인 것 같다”며 “일단 발견되자 분자생물학에 큰 변화를 일으키며 관련 연구가 빠른 속도로 이뤄져 왔다”고 말했다. 그는 “현재 사람 유전자의 30% 가량이 이런 마이크로아르엔에이에 의해 직접 조절될 것이라는 게 이 분야 연구자들의 예측”이라고 전했다. 이후 10여년 동안 700개 가까운 마이크로아르엔에이 유전자가 발견됐다.

이렇게 디엔에이와 단백질은 분주하게 움직이지만, 아르엔에이(RNA)는 그저 유전 정보를 단지 적절히 바꿔 전하는 전달꾼으로만 이해돼 왔다.

그런데 1990년대 중반 이래 아르엔에이의 숨은 진실이 새로 드러나면서 이젠 분자생물학 교과서들까지도 바꿔놓고 있다. 20개 정도 염기로 이뤄진 아주 작은 ‘마이크로아르엔에이’를 연구해 온 김빛내리 서울대 교수는 “아르엔에이를 유전 정보 전달 물질로 이해했으나 이젠 그 기능이 아르엔에이의 여러 기능들 중 하나일 뿐이며, 유전자와 단백질의 기능을 조절하는 일을 하는 아르엔에이도 있다는 사실이 대학 교과서들에 실리고 있다”고 말했다. 반갑게도, 국내 연구팀의 연구성과도 교과서의 주요 내용으로 실리고 있다.

김 교수 연구팀이 2002~2003년 마이크로아르엔에이가 세포핵 안과 밖에서 생성되는 전 과정을 제시한 연구결과가 <네이처> 등에 발표된 데 이어 이미 여러 교과서들에 실렸다. 생성 과정에 관여하는 핵심 단백질들(‘드로셔’ 등)도 발견돼 교과서의 한 부분이 됐다. 마이크로아르엔에이 생성과 조절 기능 연구에서 세계적 수준에 이른 이 연구실은 최근엔 세포 안에서 마이크로아르엔에이의 양을 조절하는 새 메커니즘을 밝혀 생물학술지 <셀> 신년호에 발표했다.

마이크로아르엔에이는 이름처럼 몸집이 아주 작다. 염기 20여개로 이뤄졌을 뿐이다. 또 생체 기능을 일으키는 단백질을 만들지도 못하는 유전 물질이다. 그러면서도 작은 몸집으로 온몸의 세포를 누비면서 특정 단백질들이 만들어지는 과정에 끼어들어 작동을 멈추게 하는 강력한 기능을 한다는 사실이 그동안 밝혀져 왔다. 이토록 개성이 강한 유전 물질을 1993년 이전 세계 과학자들은 왜 알아채지 못했을까? 김 교수는 “검출 장비는 있었지만 아르엔에이를 그저 디엔에이 명령에 순종하는 정보 전달자로만 여기는 믿음이 너무 커서 그 존재를 알아챌 만한 사람이 없었기 때문인 것 같다”며 “일단 발견되자 분자생물학에 큰 변화를 일으키며 관련 연구가 빠른 속도로 이뤄져 왔다”고 말했다. 그는 “현재 사람 유전자의 30% 가량이 이런 마이크로아르엔에이에 의해 직접 조절될 것이라는 게 이 분야 연구자들의 예측”이라고 전했다. 이후 10여년 동안 700개 가까운 마이크로아르엔에이 유전자가 발견됐다.

마이크로아르엔에이는 당돌하게도 단백질 없이 단백질을 조절한다는 점에서 주목받고 있다. 모든 생명 현상을 빚어내는 디엔에이와 단백질이 ‘세포 안 생명 다큐멘터리’의 시나리오에서 주연이라면, 꼬마 아르엔에이는 종종 주연의 잘못을 가려주는 ‘빛나는 조연’으로 여겨진다. 세포에서 만들어지는 단백질의 양을 적절히 조절해 주기 때문이다. 또 디엔에이가 ‘상부의 지시’를 내린다 해도 마이크로아르엔에이는 현장에서 그 지시를 그대로 따르지 않고 조절하는 조절자의 구실을 하기도 한다. 김 교수는 “세포 안의 작은 경찰관 같다”고 말한다. “왜냐하면 만들어져선 안 될 단백질이 만들어지지 못하게 규제하고 조절하는 게 바로 마이크로아르엔에이이기 때문”이라는 것이다. 이런 유전 기능의 조절 덕분에 마이크로아르엔에이는 새로운 개념의 ‘약물’로 개발되고 있다. 의학에서 약물이란 어떤 단백질의 작용을 활성화하거나 억제하는 저분자 화합물 또는 단백질을 말하는데, 마이크로아르엔에이는 그 자체가 불량 단백질을 분해하거나 억제하는 조절 기능을 갖추고 있다. 일종의 ‘오프(끄기) 스위치’다. 미국에선 이미 ‘아르엔에이 신약’의 여러 임상시험들이 한창 진행 중이라고 한다. ‘인공 합성 아르엔에이’를 약물로 쓰는 방법도 연구 중이다. 물론 넘어야 할 산은 많다. 김 교수는 “마이크로아르엔에이에 대한 이해는 어느 정도 이뤄졌으나 여러 메커니즘들이 세세히 밝혀지지는 못했다”며 “또한 아르엔에이 약물을 세포 안에 집어넣을 방법이 덜 개발된 점도 걸림돌”이라고 말했다.

글·사진 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

억제효과 이용 ‘신약’ 개발 임상시험 한창

마이크로아르엔에이는 당돌하게도 단백질 없이 단백질을 조절한다는 점에서 주목받고 있다. 모든 생명 현상을 빚어내는 디엔에이와 단백질이 ‘세포 안 생명 다큐멘터리’의 시나리오에서 주연이라면, 꼬마 아르엔에이는 종종 주연의 잘못을 가려주는 ‘빛나는 조연’으로 여겨진다. 세포에서 만들어지는 단백질의 양을 적절히 조절해 주기 때문이다. 또 디엔에이가 ‘상부의 지시’를 내린다 해도 마이크로아르엔에이는 현장에서 그 지시를 그대로 따르지 않고 조절하는 조절자의 구실을 하기도 한다. 김 교수는 “세포 안의 작은 경찰관 같다”고 말한다. “왜냐하면 만들어져선 안 될 단백질이 만들어지지 못하게 규제하고 조절하는 게 바로 마이크로아르엔에이이기 때문”이라는 것이다. 이런 유전 기능의 조절 덕분에 마이크로아르엔에이는 새로운 개념의 ‘약물’로 개발되고 있다. 의학에서 약물이란 어떤 단백질의 작용을 활성화하거나 억제하는 저분자 화합물 또는 단백질을 말하는데, 마이크로아르엔에이는 그 자체가 불량 단백질을 분해하거나 억제하는 조절 기능을 갖추고 있다. 일종의 ‘오프(끄기) 스위치’다. 미국에선 이미 ‘아르엔에이 신약’의 여러 임상시험들이 한창 진행 중이라고 한다. ‘인공 합성 아르엔에이’를 약물로 쓰는 방법도 연구 중이다. 물론 넘어야 할 산은 많다. 김 교수는 “마이크로아르엔에이에 대한 이해는 어느 정도 이뤄졌으나 여러 메커니즘들이 세세히 밝혀지지는 못했다”며 “또한 아르엔에이 약물을 세포 안에 집어넣을 방법이 덜 개발된 점도 걸림돌”이라고 말했다.

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)