김영준 연세대 교수(생화학·게놈연구소장)

후성유전학 연구 활발

“생명 현상은 유전자와 환경의 복잡한 상호작용”

김영준 교수팀 논문 발표…조절물질 기능 주목

“생명 현상은 유전자와 환경의 복잡한 상호작용”

김영준 교수팀 논문 발표…조절물질 기능 주목

생로병사의 모든 생명 현상은 30억쌍 디엔에이(DNA) 염기서열에 담긴 유전 정보 그대로 일어날까? 살면서 겪는 환경의 차이가 유전 정보를 다르게 발현할 수 있다는 연구 결과들이 나오고 있다. 이른바 ‘후성유전학’이 유전자 결정론에 의문을 제기하는 새로운 연구 분야로 성장중이다. 후성유전학자들은 어떤 환경에서 사느냐, 무얼 먹느냐, 어떤 습관을 지니느냐에 따라 우리 몸의 디엔에이가 바뀌진 않더라도 그 유전 정보를 사용하는 방식은 바뀔 수 있다고 주장한다.

‘후성유전’ 개념은 1940년대에 처음 생겼지만 분자생물학에서 실증 연구로 주목받기 시작한 것은 불과 4~5년 전. 김영준(사진) 연세대 교수(생화학·게놈연구소장)를 만나 이 분야의 연구 성과와 의미를 들어보았다. 김 교수는 “생명 현상과 개인 질병의 원인은 디엔에이 염기서열이라는 1차원 정보만으로 다 설명되지 않는다”며 “살면서 얻는 환경의 후천적 영향이 디엔에이와 유전자의 작동 ‘방식’을 바꾼다는 여러 증거들이 잇따라 발표되고 있다”고 말했다. 김 교수 연구팀도 지난해에 이어 이달 초 후성유전 물질이 유전자 발현을 조절한다는 사실을 밝혀 국제학술지 <네이처 지네틱스>에 발표했다.

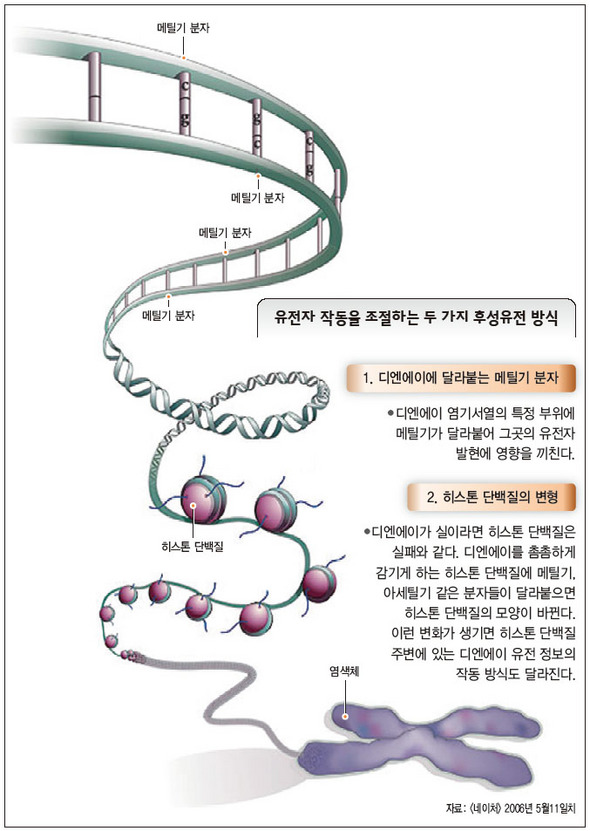

똑같은 유전 정보라 해도 그 사용법을 바꾸는 후성유전 조절 물질로는 ‘메틸기’(-CH₃) 같은 생화학 물질들이 주목받고 있다. 지난 몇 년 새 이런 물질의 새로운 작용이 밝혀졌다.

메틸기는 디엔에이 같은 유전 정보 물질에 잘 달라붙는 흔한 분자다. 그런데 디엔에이 어디에 어떻게 달라붙느냐, 또 디엔에이를 실처럼 칭칭 감아두는 히스톤 단백질에 어떤 모양으로 달라붙느냐에 따라 메틸기가 붙은 유전자가 다르게 작동한다는 사실이 밝혀졌다. “환경과 음식, 생활습관에 따라 우리 몸에서 후성유전 물질의 쓰임새가 달라집니다. 그래서 어떤 유전자는 더 강하게 작동하고 어떤 유전자는 억제되지요. 놀라운 사실은 메틸기의 조절 패턴이 어떤 경우엔 후손한테도 ‘유전’된다는 점입니다.” 2차 세계대전 직후 잘 먹지 못해 키가 작은 세대의 다음 후손들이 풍족히 먹으며 자라도 성장이 더뎠다는 조사 결과는 후성유전의 사례 가운데 하나다. 그는 “하지만 메틸기가 어떻게 작용하는지 그 메커니즘은 아직 다 밝혀지지 않았다”고 말했다.

후성유전학자들은 메틸기 같은 후성유전 물질이 우리 몸에서 사용할 유전자와 사용하지 않을 유전자를 구분해 주는 ‘표지’ 구실을 한다고 보고 있다. “사람 유전체(게놈)를, 3만 가지의 유전자 정보를 담은 3만개의 서랍들이라고 생각해 보세요. 닫힌 서랍에 든 유전자는 작동하지 못하겠죠. 열어 둬야 할 서랍, 반쯤 열어 둬야 할 서랍, 닫아 둬야 할 서랍을 구분하게 해 주는 ‘이름표’가 바로 메틸기 같은 물질입니다. 서랍 안의 유전 정보는 전혀 바꾸지 않아도 이름표만으로도 유전자 작동을 조절할 수 있게 되지요.” 그는 “유전 정보를 악보의 음표라 보면 후성유전 물질은 음표의 연주를 빠르게 또는 느리게 연주하라고 표시하는 수식어라 할 수 있다”고 비유했다. 무대와 사람에 따라 조금씩 달라지는 연주법이다.

후성유전학의 눈으로 보면 암도 달리 보인다. “암은 흔히 유전자 돌연변이로 발병한다고 말합니다. 하지만 최근 연구에선 암과 정상 세포를 비교해 보니 유전 정보 차이보다는 메틸기 같은 후성유전 물질의 차이가 더 두드러집니다. 유전 정보는 정상이라 해도, 환경 영향에 따라 달라진 메틸기의 조절 작용으로 암 세포가 생길 수 있다는 얘기입니다.” 김 교수는 “결국에 생명 현상은 유전자와 환경의 복잡한 상호작용”이라고 말했다.

무엇보다 후성유전학은 유전자 결정론에 대한 도전으로 비쳐 주목받고 있다. 태어날 때 암 유전자를 지녔느냐 아니냐 하는 사실 못잖게 환경이나 음식, 습관도 질병 연구에서 중요함을 보여주기 때문이다. 김 교수는 “후성유전학이 대체의학이나 환경주의가 옳다고 말하진 않지만 그런 주장에 어느 정도 과학적 근거가 있을 수 있음을 보여준다”고 말했다. 인간 게놈 프로젝트(HGP)처럼 후성유전 물질(에피게놈)의 인체 지도를 작성하려는 국제 협력 연구도 추진되고 있다. 현재 미국·유럽연합·일본·오스트레일리아·캐나다와 한국 과학자들이 이 프로젝트 추진에 참여하고 있다.

후성유전학자들은 메틸기 같은 후성유전 물질이 우리 몸에서 사용할 유전자와 사용하지 않을 유전자를 구분해 주는 ‘표지’ 구실을 한다고 보고 있다. “사람 유전체(게놈)를, 3만 가지의 유전자 정보를 담은 3만개의 서랍들이라고 생각해 보세요. 닫힌 서랍에 든 유전자는 작동하지 못하겠죠. 열어 둬야 할 서랍, 반쯤 열어 둬야 할 서랍, 닫아 둬야 할 서랍을 구분하게 해 주는 ‘이름표’가 바로 메틸기 같은 물질입니다. 서랍 안의 유전 정보는 전혀 바꾸지 않아도 이름표만으로도 유전자 작동을 조절할 수 있게 되지요.” 그는 “유전 정보를 악보의 음표라 보면 후성유전 물질은 음표의 연주를 빠르게 또는 느리게 연주하라고 표시하는 수식어라 할 수 있다”고 비유했다. 무대와 사람에 따라 조금씩 달라지는 연주법이다.

후성유전학의 눈으로 보면 암도 달리 보인다. “암은 흔히 유전자 돌연변이로 발병한다고 말합니다. 하지만 최근 연구에선 암과 정상 세포를 비교해 보니 유전 정보 차이보다는 메틸기 같은 후성유전 물질의 차이가 더 두드러집니다. 유전 정보는 정상이라 해도, 환경 영향에 따라 달라진 메틸기의 조절 작용으로 암 세포가 생길 수 있다는 얘기입니다.” 김 교수는 “결국에 생명 현상은 유전자와 환경의 복잡한 상호작용”이라고 말했다.

무엇보다 후성유전학은 유전자 결정론에 대한 도전으로 비쳐 주목받고 있다. 태어날 때 암 유전자를 지녔느냐 아니냐 하는 사실 못잖게 환경이나 음식, 습관도 질병 연구에서 중요함을 보여주기 때문이다. 김 교수는 “후성유전학이 대체의학이나 환경주의가 옳다고 말하진 않지만 그런 주장에 어느 정도 과학적 근거가 있을 수 있음을 보여준다”고 말했다. 인간 게놈 프로젝트(HGP)처럼 후성유전 물질(에피게놈)의 인체 지도를 작성하려는 국제 협력 연구도 추진되고 있다. 현재 미국·유럽연합·일본·오스트레일리아·캐나다와 한국 과학자들이 이 프로젝트 추진에 참여하고 있다.

오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

유전자 작동을 조절하는 두 가지 후성유전 방식

오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)