수십만개 별들이 공 모양을 이루어 모여 있는 구상성단.

이재우·이영욱 교수팀 ‘네이처’에 논문 발표

“별무리 구상성단 상당수 칼슘원소 함량 높아

은하에 흡수되기 전 ‘작은 은하’였을 가능성 커”

“별무리 구상성단 상당수 칼슘원소 함량 높아

은하에 흡수되기 전 ‘작은 은하’였을 가능성 커”

‘우주 고고학자’. 우주 공간에 간직된 물질과 중력, 역학의 흔적들에서 머나먼 과거를 보여주는 단서를 발굴해 우주 진화 역사의 ‘잃어버린 고리’를 찾아내려는 천문학자는 종종 고고학자로도 불린다. 지난 10여년 동안 우리 은하 진화의 역사를 고쳐 쓰게 할 만한 새로운 ‘우주 화석’을 한국 천문학자들이 잇따라 발굴하는 성과를 내고 있다.

이재우 세종대 교수와 이영욱 연세대 교수 연구팀은 지난달 26일 국제 과학저널 <네이처>에 수만~수십만 개 별들이 공 모양의 안정된 중력권 안에서 무리를 이룬 구상성단들을 관측해 상당수 구상성단이 우리 은하에 흡수되기 이전엔 거대 규모의 왜소은하였을 가능성이 크다는 논문을 발표했다. 지름 1m짜리 광학망원경으로 구상성단 안 별들에 담긴 칼슘 원소 함량을 3년 가까이 측정해 얻은 결과였다.

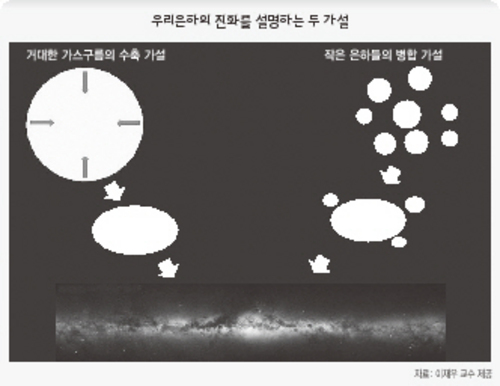

■ 우리 은하는 단일혈통인가? 대략 2천억 개의 별들로 이뤄진 우리 은하의 거대 구조는 어떻게 생성돼 130억년 동안 지금의 모습으로 진화했을까? 천문학의 큰 물음 중 하나다. 이번 관측을 이끈 이재우 교수는 “흔히 우리 은하의 구상성단이 태초에 은하 안에서 거대한 가스 구름을 이뤄 중력의 작용으로 서서히 수축하면서 별들이 생성됐다는 게 교과서의 설명”이라며 “이번 연구는 구상성단이 우리 은하 안이 아니라 바깥에외부 은하로서 존재했으며 우리 은하가 이들을 흡수하며 몸집을 키웠을 가능성을 보여준다는 점에서 기존 가설에 맞서는 것”이라고 말했다.

구상성단 관측에서 이런 결론을 어떻게 찾아냈을까? 이번 연구에선 칠레에 있는 미 국립천문대의 지름 1m 망원경으로 관측한 37개 구상성단 가운데 절반 이상에서 무거운 원소에 속하는 칼슘 원소의 함량이 유난히 많이, 다양하게 분포해 있다는 사실이 처음 확인됐다. 구상성단의 별 무리에 무거운 원소 함량이 높다는 점은 특별한 의미를 지닌다.

이 교수는 “칼슘, 철 같은 무거운 원소들은 핵융합 연소를 다 마친 거대 별들이 붕괴하며 초신성 폭발을 일으킬 때에 생겨나기 때문에 지상의 칼슘, 철 같은 원소들도 모두 다 초신성 폭발의 잔해들”이라며 “칼슘 함량이 뚜렷이 높다는 점은 구상성단 중력권 안에서 초신성 폭발이 있었음을 보여주는 간접 증거”라고 말했다. 초신성 폭발의 잔해가 다시 응집해 지금의 구상성단 별들을 만들었다면, 그 엄청난 폭발을 견뎌낼 정도로 애초 구상성단의 크기는 지금보다 훨씬 커 ‘작은 은하’ 정도는 됐을 거라는 게 천문학계의 자연스런 결론이다.

■ ‘은하 병합설’ 잇따른 증거들 이런 결론이 이번 연구에서만 나온 건 아니다. 연구팀에 참여하지 않은 구상성단 연구자인 이명균 서울대 교수는 “이런 구상성단들은 원래 왜소은하였는데 우리 은하와 합쳐지는 과정에서 원래 지닌 질량의 대부분을 잃어버리고 지금은 핵만 남아 구성성단처럼 보인다는 게 최근 제기되는 일반적 해석”이라고 말했다. <네이처>에 나란히 실린 이탈리아 볼로냐대학 등 연구팀도 칠레에 있는 유럽남반구천문대(ESO)의 지름 8m 망원경을 써서 ‘터잔5’라는 구상성단을 관측했더니 철 원소 함량이 뚜렷이 다른 두 부류의 별 ‘종족’이 있는 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구팀은 연대측정을 해보니 구상성단 안에서 60억년 전과 120억년 전에 초신성 폭발이 있었고 그 잔해 물질이 각각 응집해 두 부류의 별 무리를 이뤘다는 결론을 제시했다. 이 연구팀은 “구상성단이 애초엔 500~1000배나 더 컸을 것”이라고 추정했으며, 이재우 교수는 “적어도 수만배 이상 컸을 것”이라고 해석했다. 이에 앞서 1999년엔 이영욱 교수가 참여한 연구팀이 <네이처>에 구상성단 ‘오메가 센타우리’가 우리 은하에 흡수·합병된 왜소은하의 흔적일 가능성이 크다며 관측 증거를 제시한 바 있다. 이번 <네이처> 논문은 1999년 증거에 이은 새로운 집단적 증거들로 받아들여진다. 이 교수는 “은하병합 가설은 세계 여러 연구기관의 관측·이론을 통해 제안된 국제적 이론이며 1990년대 이래 관측 증거들이 꾸준히 제시되고 있다”며 “또다른 구상성단(NGC 1851)이 합병된 왜소은하의 흔적이라는 우리 연구팀의 다른 논문도 곧 발표될 예정”이라고 말했다. 이명균 교수는 “구상성단은 우주 초기에 은하를 만든 기본 단위가 무엇인지, 즉 구상성단인지, 왜소은하인지, 아니면 미지의 천체인지 살피는 데 중요한 연구 대상”이라고 말했다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

지름1m 망원경이 이룬 기적 외국 8~10m 망원경 맞서 국내 연구팀 값진 성과 내 “보잘것없어 보이는 지름 1m 망원경으로 이룬 성과라 더욱 값지다고 생각합니다.” 이번 관측을 이끈 이재우 세종대 교수는 “갈수록 대형 망원경 장비들을 쓰는 요즘 천문학 연구에서 1m 망원경은 초라한 장비인데도, 남부럽잖은 연구결과를 얻어 너무 기쁘다”며 “8m 망원경을 써서 이룬 연구 논문과 우리 논문이 나란히 실려 ‘골리앗에 맞선 다윗’이 된 기분”이라고 말했다. 연구팀은 우리은하 중심부에 몰려 있는 구상성단을 관측할 수 있는 칠레 지역의 1m짜리 광학망원경에다 칼슘 원소 함량을 계측할 수 있는 필터를 달아 3년에 걸쳐 100여일가량 관측했다. 이영욱 연세대 교수는 “연구용 망원경으론 가장 작은 1m 망원경으로 8~10m 망원경을 갖춘 외국 연구팀이 밝히지 못한 것을 발견했으니 기적”이라고 말했다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

자료: 이재우 교수

■ ‘은하 병합설’ 잇따른 증거들 이런 결론이 이번 연구에서만 나온 건 아니다. 연구팀에 참여하지 않은 구상성단 연구자인 이명균 서울대 교수는 “이런 구상성단들은 원래 왜소은하였는데 우리 은하와 합쳐지는 과정에서 원래 지닌 질량의 대부분을 잃어버리고 지금은 핵만 남아 구성성단처럼 보인다는 게 최근 제기되는 일반적 해석”이라고 말했다. <네이처>에 나란히 실린 이탈리아 볼로냐대학 등 연구팀도 칠레에 있는 유럽남반구천문대(ESO)의 지름 8m 망원경을 써서 ‘터잔5’라는 구상성단을 관측했더니 철 원소 함량이 뚜렷이 다른 두 부류의 별 ‘종족’이 있는 것으로 나타났다고 밝혔다. 연구팀은 연대측정을 해보니 구상성단 안에서 60억년 전과 120억년 전에 초신성 폭발이 있었고 그 잔해 물질이 각각 응집해 두 부류의 별 무리를 이뤘다는 결론을 제시했다. 이 연구팀은 “구상성단이 애초엔 500~1000배나 더 컸을 것”이라고 추정했으며, 이재우 교수는 “적어도 수만배 이상 컸을 것”이라고 해석했다. 이에 앞서 1999년엔 이영욱 교수가 참여한 연구팀이 <네이처>에 구상성단 ‘오메가 센타우리’가 우리 은하에 흡수·합병된 왜소은하의 흔적일 가능성이 크다며 관측 증거를 제시한 바 있다. 이번 <네이처> 논문은 1999년 증거에 이은 새로운 집단적 증거들로 받아들여진다. 이 교수는 “은하병합 가설은 세계 여러 연구기관의 관측·이론을 통해 제안된 국제적 이론이며 1990년대 이래 관측 증거들이 꾸준히 제시되고 있다”며 “또다른 구상성단(NGC 1851)이 합병된 왜소은하의 흔적이라는 우리 연구팀의 다른 논문도 곧 발표될 예정”이라고 말했다. 이명균 교수는 “구상성단은 우주 초기에 은하를 만든 기본 단위가 무엇인지, 즉 구상성단인지, 왜소은하인지, 아니면 미지의 천체인지 살피는 데 중요한 연구 대상”이라고 말했다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

| |

지름1m 망원경이 이룬 기적 외국 8~10m 망원경 맞서 국내 연구팀 값진 성과 내 “보잘것없어 보이는 지름 1m 망원경으로 이룬 성과라 더욱 값지다고 생각합니다.” 이번 관측을 이끈 이재우 세종대 교수는 “갈수록 대형 망원경 장비들을 쓰는 요즘 천문학 연구에서 1m 망원경은 초라한 장비인데도, 남부럽잖은 연구결과를 얻어 너무 기쁘다”며 “8m 망원경을 써서 이룬 연구 논문과 우리 논문이 나란히 실려 ‘골리앗에 맞선 다윗’이 된 기분”이라고 말했다. 연구팀은 우리은하 중심부에 몰려 있는 구상성단을 관측할 수 있는 칠레 지역의 1m짜리 광학망원경에다 칼슘 원소 함량을 계측할 수 있는 필터를 달아 3년에 걸쳐 100여일가량 관측했다. 이영욱 연세대 교수는 “연구용 망원경으론 가장 작은 1m 망원경으로 8~10m 망원경을 갖춘 외국 연구팀이 밝히지 못한 것을 발견했으니 기적”이라고 말했다. 오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)