우리 땅에서만 서식하는 대표적 특산 식물들인 금강초롱, 개느삼, 제주고사리삼, 금강인가목, 모데미풀(위부터). 김무열 교수, 윤정훈 박사 제공

‘생물다양성의 해’ 맞아 생물자원 논의 활기 띨 듯

“국가 간 주권경쟁 대비 정부차원 통합관리 필요”

“국가 간 주권경쟁 대비 정부차원 통합관리 필요”

“한지는 품질이 뛰어나 예부터 이웃 나라들에서도 인기가 꽤나 높았죠. ‘신라종이’나 ‘고려종이’로 잘 알려졌잖아요. 그동안 한지는 요즘 흔한 닥나무로 만들어졌다고 여겨져 왔지만 전통 한지의 질이 다 구현되진 못했어요. 최근에야 전국 특산 식물을 조사하던 중에 우리가 전혀 몰랐던 다른 닥나무가 한지를 제대로 구현한다는 걸 발견했습니다.”

김무열 전북대 생물과학부 교수는 지난해 전통 한지를 구현하는 특산 닥나무 종을 새로 발견해 ‘한지 닥나무’라는 우리말의 국제 학명을 붙였다. 그는 “여전히 많은 한지 연구자들이 잘못 알려진 닥나무 종을 원료로 쓰며 연구하고 있다”며 “흑산도비비추의 품종 개량 연구를 외국인이 더 많이 하는 현실도 안타깝다”고 말했다.

새로운 토착 생물종들을 찾아내고 보존하는 사업과 생물 유전자원을 의료·산업에 활용하려는 연구가 유엔이 정한 ‘세계 생물다양성의 해’를 맞아 새롭게 주목받고 있다. 지난 7일 대전 한국생명공학연구원(생명연)에서 열린 ‘생명연구자원의 현재와 미래’ 콘퍼런스에선 2000년대 중반부터 국내에서 본격화한 생명자원 연구 성과들이 발표됐다. 정부 부처별 산하 연구기관들에 흩어진 생물자원 정보를 국가 차원에서 관리하고 공유해 국제무대의 ‘생물주권’ 논의에 대비해야 한다는 목소리도 제기됐다.

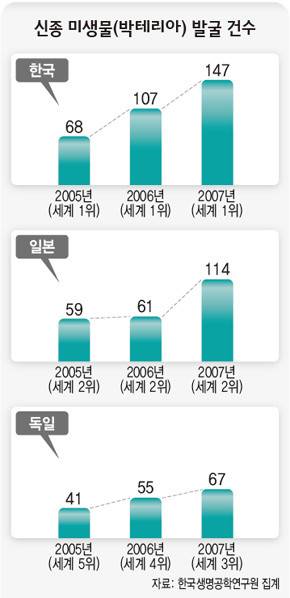

■ 새로운 생물종 발굴 활발 우리나라는 최근 몇 년 동안 미생물 신종을 등록한 건수에서 세계 1위를 기록해왔다. 윤정훈 생명연 박사는 “생명연에서만 127속 165종의 신종을 찾아냈으며, 한때 최다 등록 건수 10위 안에 한국인이 7명이나 들 정도로 성과를 내왔다”고 말했다. 이 과정에서 저온에 잘 견디는 효소가 국내 미생물에서 처음 발견됐으며, 독도와 서해안 개펄이 신종이 가장 잘 발견되는 ‘미생물의 보고’라는 사실도 확인됐다.

바닷속 생물종을 탐사하는 연구도 활발해졌다. 이정현 해양연구원 박사는 “2000년부터 80개 나라 연구자들이 참여해 해양 생물종을 다 파악해보자는 ’해양 생물 센서스’가 10개년 사업으로 진행돼 왔으며 지난해 12만종의 신종 생물이 보고된 데 이어 올해 최종 결과가 발표될 예정”이라고 말했다. 해양과 극한 지역의 생물자원을 확보해온 국내 연구자들은 지난해 말까지 미생물 5000주와 동식물 200점을 확보했다. 농업과학원도 농업과 식품의 갖가지 미생물과 버섯 등 생물종들을 확보해 관리하고 있다.

■ 토착 식물은 약물의 보고 이정숙 생명연 생물자원센터장은 “신종 인플루엔자 치료제인 타미플루가 지난해 상반기에만 9억3800만달러의 매출을 기록했는데 이 약물 원료가 중국 토착 식물인 ‘스타아니스’라는 사실은 생물자원이 얼마나 중요한지 새삼 일깨워준다”며 “올해 생물 유전자원의 주권을 둘러싼 국제 논의가 본격 진행될 예정이라 대비가 필요하다”고 말했다.

이날 회의에선 식물 ‘소리쟁이’의 뿌리에서 추출한 천연 성분으로 흰가루병 같은 작물 곰팡이병들을 물리치는 친환경 농약을 개발해낸 사례, 소맥 추출물에서 퇴행성 뇌질환 등에 효과를 나타내는 특정 성분을 찾아낸 국내 연구 사례 등이 발표됐다.

■ “생물자원 정보를 소통하자” 그동안 국내에선 생물자원과 정보가 정부 부처별 연구기관들에 흩어져 보존·관리됐으나, 이제 이를 소통하고 나누어야 한다는 목소리도 커지고 있다. 김주환 경원대 생명과학과 교수는 “영국 왕실이 식물종자은행을 이끌며 지난해까지 세계 피자식물(꽃을 피우는 속씨식물) 씨앗의 23%가량을 확보해왔다”며 “식물씨앗은 지구 생태계를 복원하는 데 어떻게 쓰일지 모를 자원이어서 국가 차원에서 지속적으로 관리하는 제도가 마련돼야 한다”고 말했다. 유장렬 생명연 박사는 “한국은 생물자원 빈국이지만 우리 생물종을 발굴·보존하는 노력을 기울여야만 생물자원의 국제 교류에도 나설 수 있다”고 말했다.

■ 토착 식물은 약물의 보고 이정숙 생명연 생물자원센터장은 “신종 인플루엔자 치료제인 타미플루가 지난해 상반기에만 9억3800만달러의 매출을 기록했는데 이 약물 원료가 중국 토착 식물인 ‘스타아니스’라는 사실은 생물자원이 얼마나 중요한지 새삼 일깨워준다”며 “올해 생물 유전자원의 주권을 둘러싼 국제 논의가 본격 진행될 예정이라 대비가 필요하다”고 말했다.

이날 회의에선 식물 ‘소리쟁이’의 뿌리에서 추출한 천연 성분으로 흰가루병 같은 작물 곰팡이병들을 물리치는 친환경 농약을 개발해낸 사례, 소맥 추출물에서 퇴행성 뇌질환 등에 효과를 나타내는 특정 성분을 찾아낸 국내 연구 사례 등이 발표됐다.

■ “생물자원 정보를 소통하자” 그동안 국내에선 생물자원과 정보가 정부 부처별 연구기관들에 흩어져 보존·관리됐으나, 이제 이를 소통하고 나누어야 한다는 목소리도 커지고 있다. 김주환 경원대 생명과학과 교수는 “영국 왕실이 식물종자은행을 이끌며 지난해까지 세계 피자식물(꽃을 피우는 속씨식물) 씨앗의 23%가량을 확보해왔다”며 “식물씨앗은 지구 생태계를 복원하는 데 어떻게 쓰일지 모를 자원이어서 국가 차원에서 지속적으로 관리하는 제도가 마련돼야 한다”고 말했다. 유장렬 생명연 박사는 “한국은 생물자원 빈국이지만 우리 생물종을 발굴·보존하는 노력을 기울여야만 생물자원의 국제 교류에도 나설 수 있다”고 말했다.

대전/오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

신종 미생물(박테리아) 발굴 건수

대전/오철우 기자 cheolwoo@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)