기초연구원 부재·이공계 기피 ‘순환체제’ 구멍

미·일 강세속 진입장벽도…G20중 6개국 ‘전무’

미·일 강세속 진입장벽도…G20중 6개국 ‘전무’

주요 20개국(G20) 가운데 노벨과학상을 한번도 받지 못한 국가는 우리나라를 포함해 멕시코, 브라질, 사우디아라비아, 인도네시아, 터키 등 6개 나라다. 우리나라는 국내총생산(GDP) 규모에서는 이들 나라와 앞서거니 뒤서거니 하지만 국내총생산 대비 연구개발비 비중은 세계 4위권으로 훨씬 높다. 선진국의 노벨상 수상 비결은 무엇이고, 우리가 노벨상을 받지 못하는 이유는 무엇일까?

박구선 한국과학기술기획평가원(과기평) 정책기획본부장은 9일 “노벨상 다수 수상 국가들은 정부가 창의적 기초원천연구 강화라는 과학기술 정책 기조를 유지하면서 지속적 투자를 해왔다는 공통점이 있다”며 “노벨상이 과학기술정책의 궁극적 목표는 될 수 없겠지만 노벨상 수상이 과학기술 투자에 대한 국민적 관심과 지원을 확보하고 이공계 기피현상 해소 등에 전환점이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

차두원 과기평 지역정책팀장 등이 최근 발표한 ‘노벨과학상 수상 현황 분석과 우리의 대응 방안’ 보고서의 분석을 보면 우리의 노벨상 수상 전망이 밝지만은 않다. 우선 진입장벽이 높다. 미국의 지속적인 강세와 일본의 약진 등으로 신규 수상국이 나오기가 더 어려워지고 있다. 이스라엘이 2004년 28번째 수상국이 되기까지는 1979년 파키스탄 수상에 이어 25년이 걸렸다.

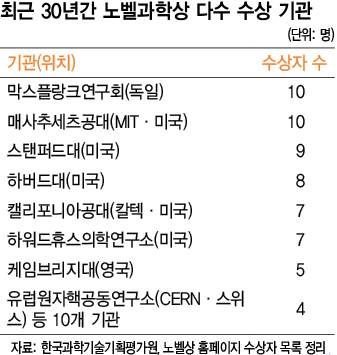

다음으로 우리에게는 대학의 기초연구와 공학연구소의 응용연구를 이어주는 일본의 이화학연구소(RIKEN)나 독일의 막스플랑크연구회 같은 ‘기초과학연구기관’이 없다. 막스플랑크연구회는 1980년 이후 30년 동안 물리, 생의학, 화학 3개 분야에서 10명이 노벨상을 받았으며, 1901년 이후 32명의 수상자를 배출했다.

편경범 교육과학기술부 국제과학비즈니스벨트추진지원단장은 “일본의 경우 자연과학대학과 공과대학에서 배출한 인력들이 각각 이화학연구소와 산업기술종합연구소라는 큰 틀 안에서 일자리를 찾고 협력 연구를 할 수 있는 체제가 갖춰져 있는 반면 우리는 자연과학대를 나온 연구인력들을 영입해 중·대규모 기초과학 연구를 수행하는 기관이 없다”며 “과학기술인력 공급과 연구개발 순환 체제에서 이 고리가 빠져 있는 것이 이공계 기피 현상의 원인 가운데 하나이기도 하지만 궁극적으로는 노벨상을 받지 못하는 이유일 수 있다”고 지적했다.

올해 2명의 노벨상 수상자를 배출하면서 우리와 14 대 0으로 큰 격차가 벌어진 일본의 경우 1920년대부터 국외 공동연구를 본격화하고 유명 과학자와의 네트워크를 확보한 점도 노벨상 수상 비결로 꼽힌다. 우리나라도 최근 세계수준연구중심대학(WCU) 등을 통해 세계 우수 연구자들을 유인하기 위한 정책을 펼치고 있지만 그 규모나 실적에서는 미진하다. 주요 대학의 이공계 외국인 전임교수는 2.9%, 고등교육기관 외국인 유학생이 1.4%, 26개 정부 출연연구소 정규직 연구원의 외국인 비율은 0.2%에 지나지 않는다.

차 팀장은 “우리나라는 올해 신진연구인력에게 연 5천만원씩 모두 1133개의 과제를 지원하고 있으나 연간 개인별 지원 규모로는 미국의 6분의 1, 일본의 10분의 1 수준이고 기간도 3년으로 한정돼 있다”며 “창의성 높은 우수 신진연구원에게 장기간 전폭적인 지원을 해주는 것도 중요하다”고 말했다. 이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

<한겨레 주요기사>

■ 겁 먹고 이란 취재간 한국 기자 깜짝 놀라다

차두원 과기평 지역정책팀장 등이 최근 발표한 ‘노벨과학상 수상 현황 분석과 우리의 대응 방안’ 보고서의 분석을 보면 우리의 노벨상 수상 전망이 밝지만은 않다. 우선 진입장벽이 높다. 미국의 지속적인 강세와 일본의 약진 등으로 신규 수상국이 나오기가 더 어려워지고 있다. 이스라엘이 2004년 28번째 수상국이 되기까지는 1979년 파키스탄 수상에 이어 25년이 걸렸다.

다음으로 우리에게는 대학의 기초연구와 공학연구소의 응용연구를 이어주는 일본의 이화학연구소(RIKEN)나 독일의 막스플랑크연구회 같은 ‘기초과학연구기관’이 없다. 막스플랑크연구회는 1980년 이후 30년 동안 물리, 생의학, 화학 3개 분야에서 10명이 노벨상을 받았으며, 1901년 이후 32명의 수상자를 배출했다.

편경범 교육과학기술부 국제과학비즈니스벨트추진지원단장은 “일본의 경우 자연과학대학과 공과대학에서 배출한 인력들이 각각 이화학연구소와 산업기술종합연구소라는 큰 틀 안에서 일자리를 찾고 협력 연구를 할 수 있는 체제가 갖춰져 있는 반면 우리는 자연과학대를 나온 연구인력들을 영입해 중·대규모 기초과학 연구를 수행하는 기관이 없다”며 “과학기술인력 공급과 연구개발 순환 체제에서 이 고리가 빠져 있는 것이 이공계 기피 현상의 원인 가운데 하나이기도 하지만 궁극적으로는 노벨상을 받지 못하는 이유일 수 있다”고 지적했다.

올해 2명의 노벨상 수상자를 배출하면서 우리와 14 대 0으로 큰 격차가 벌어진 일본의 경우 1920년대부터 국외 공동연구를 본격화하고 유명 과학자와의 네트워크를 확보한 점도 노벨상 수상 비결로 꼽힌다. 우리나라도 최근 세계수준연구중심대학(WCU) 등을 통해 세계 우수 연구자들을 유인하기 위한 정책을 펼치고 있지만 그 규모나 실적에서는 미진하다. 주요 대학의 이공계 외국인 전임교수는 2.9%, 고등교육기관 외국인 유학생이 1.4%, 26개 정부 출연연구소 정규직 연구원의 외국인 비율은 0.2%에 지나지 않는다.

차 팀장은 “우리나라는 올해 신진연구인력에게 연 5천만원씩 모두 1133개의 과제를 지원하고 있으나 연간 개인별 지원 규모로는 미국의 6분의 1, 일본의 10분의 1 수준이고 기간도 3년으로 한정돼 있다”며 “창의성 높은 우수 신진연구원에게 장기간 전폭적인 지원을 해주는 것도 중요하다”고 말했다. 이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

<한겨레 주요기사>

■ 겁 먹고 이란 취재간 한국 기자 깜짝 놀라다

■ 한나라‘권력내부서 누가 정보 흘리나’

■ 부시 “북한 공습 가능성 중국에 경고했었다”

■ 지난주말 백화점에선 무슨 일이 있었기에?

최근 30년간 노벨과학상 다수 수상 기관

■ 한나라‘권력내부서 누가 정보 흘리나’

■ 부시 “북한 공습 가능성 중국에 경고했었다”

■ 지난주말 백화점에선 무슨 일이 있었기에?

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)