케이블 방송 드라마의 한 장면. 출처/ tvN

미국 사회과학 연구팀, 5천명 유전자 변이와 친교관계 정보 비교 분석

“특정 유전형 패턴과 친교관계 상관성 뚜렷”..”섣부른 결론” 반론도 커

“특정 유전형 패턴과 친교관계 상관성 뚜렷”..”섣부른 결론” 반론도 커

끼리끼리 모인다’는 말이 있다.

‘친구끼리 성격도 닮는다’는 말도 있다.

친구 관계는 ‘마음이 잘 맞는다’라는 심리 차원과 더불어 이제는 ‘유전자도 잘 맞는다’는 유전학 차원의 말로도 설명할 수 있을지도 모른다. 미국 샌디에고 캘리포니아대학의 제임스 파울러(James Fowler) 등 사회과학자들의 연구팀이 수천 명의 특정 유전형 데이터와 친교 관계를 비교 분석해보니 “친구 사이에서 공통의 유전자 패턴이 나타난다”는 결과를 얻었다”며 학술지 <미국 과학아카데미 회보(PNAS)>에 최근 논문을 발표했다(논문 ‘친구 네트워크에 나타난 상관적 유전형’)

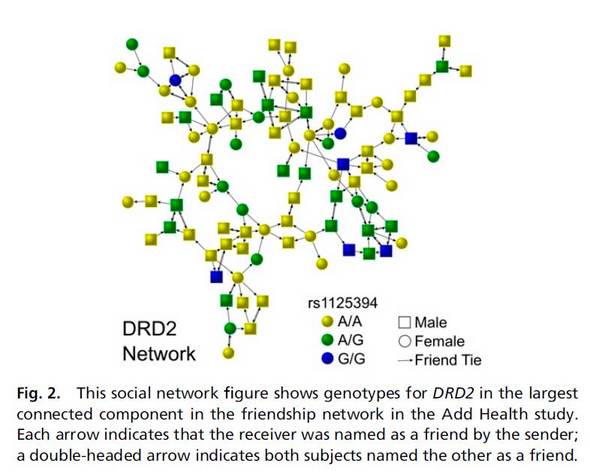

이번 연구에서는 친구 관계 정보를 지닌 5천여 명의 유전자 정보 중에서 6개의 유전자를 골라 분석했으며, 그 중에서 도파민 D2 수용체의 유전자(DRD2)와 시토크롬(동식물 세포에서 호흡의 촉매 작용을 하는 물질)의 유전자(CYP2A6)에서 ‘친구 관계와 유전자 패턴 간의 상관성’이 뚜렷하게 나타났다고 연구팀은 전했다. 이전의 다른 연구에서 DRD2는 알코올 중독, CYP2A6 유전자는 개방성이라는 사회적 행동과 관련된 유전자로 규명된 적은 있으나, 이런 두 유전자의 패턴과 친구 관계의 상관성이 어떤 기능을 하는지는 이번 연구에서 규명되지 않았다.

두 유전자 상관성은 서로 다른 방향의 패턴을 보여주었다. 친구끼리는 DRD2 유전자의 동일한 위치에서 같은 변이가 나타났으나, 거꾸로 CYP2A6 유전자에서는 친구 사이가 아닌 사람들에 견줘 더 많은 차이를 나타났다. 같은 유전자라 해도 세세한 염기서열에서는 개인마다 다른 변이를 지니게 마련이고 이 때문에 유전형질의 개인차가 나타나게 마련인데, 이런 변이 형식 중 하나인 단일염기변이(SNP)가 나타나는 특정 부위의 데이터만을 집중 분석하고 비교해보니 이와 같은 두 가지의 상관성 있는 패턴이 발견됐다는 것이다.

친구 관계 말고 다른 요인이 작용한 것은 아닐까? 이런 가능성을 배제하기 위해, 연구팀은 성, 나이, 민족, 공통조상 같은 요인에 의한 유전적 유사성의 요소를 데이터에서 제거하는 통계기법을 쓴 뒤에 분석해봐도 여전히 이런 유전자 패턴의 결과가 나타났고 밝혔다.

이번 논문의 공동 저자인 하버드대학의 사회과학자인 니콜라스 크리스태키스(Nicholas Christakis)는 과학저널 <네이처>의 뉴스 보도에서 이번 연구결과의 의미와 관련해 “사람들이 비슷한 유전형을 지닌 사람을 친구로 택할 때, 각각의 들어맞음(fitness)에는 자기 유전자 뿐 아니라 자기가 택한 친구의 유전자도 반영돼 있다”고 말했다. 이는 서로 어울리는 유전자를 지닌 사람들과 친구가 되는 것에 ‘진화적 이점’이 있기 때문일지 모른다는 말로도 풀이된다.

그러나 논문은 벌써 여러 논란을 낳고 있다. 사회과학자들이 제시한 연구 결과에 대해 몇몇 유전학자들은 ‘섣부른 해석’이라는 견해를 내놓고 있다. 무엇보다 2만 개 넘는 인간 유전자들 중에서 고작 6개를 대상으로 삼아 특정 위치의 단일염기변이를 비교 분석했으니, 여기에서 나온 결과와 해석을 두고 ‘친구 관계는 유전자 수준에서 이렇다’라고 일반화해 말하기는 어렵다는 게 반론의 요지이다.

한 유전학자는 <네이처> 뉴스 보도에서 “유전학자들은 100만 개의 염기서열 중에서 특정 질병에 대해 재현되는 연관성을 지니는 단일염기변이(SNP) 1개를 찾아낸다“며 “이번 연구는 복권 6장 사서 2번이나 거금에 당첨된 것과 같은데, 그렇더라도 세상은 그렇게 돌아가는 게 아니다“라고 말했다. <네이처>를 비롯해 여러 매체의 관련 기사 댓글에서도 “끼리끼리 모인다는 속설이 확인됐다”는 반응과 “고작 6개의 SNP를 대상으로 연구하고서 이런 엄청난 결론에 도달했다고?” 같은 회의적 반응들이 엇갈리고 있다.

아래는 이번 논문의 초록 부분을 우리말로 옮긴 것이다.

친구 관계 말고 다른 요인이 작용한 것은 아닐까? 이런 가능성을 배제하기 위해, 연구팀은 성, 나이, 민족, 공통조상 같은 요인에 의한 유전적 유사성의 요소를 데이터에서 제거하는 통계기법을 쓴 뒤에 분석해봐도 여전히 이런 유전자 패턴의 결과가 나타났고 밝혔다.

이번 논문의 공동 저자인 하버드대학의 사회과학자인 니콜라스 크리스태키스(Nicholas Christakis)는 과학저널 <네이처>의 뉴스 보도에서 이번 연구결과의 의미와 관련해 “사람들이 비슷한 유전형을 지닌 사람을 친구로 택할 때, 각각의 들어맞음(fitness)에는 자기 유전자 뿐 아니라 자기가 택한 친구의 유전자도 반영돼 있다”고 말했다. 이는 서로 어울리는 유전자를 지닌 사람들과 친구가 되는 것에 ‘진화적 이점’이 있기 때문일지 모른다는 말로도 풀이된다.

그러나 논문은 벌써 여러 논란을 낳고 있다. 사회과학자들이 제시한 연구 결과에 대해 몇몇 유전학자들은 ‘섣부른 해석’이라는 견해를 내놓고 있다. 무엇보다 2만 개 넘는 인간 유전자들 중에서 고작 6개를 대상으로 삼아 특정 위치의 단일염기변이를 비교 분석했으니, 여기에서 나온 결과와 해석을 두고 ‘친구 관계는 유전자 수준에서 이렇다’라고 일반화해 말하기는 어렵다는 게 반론의 요지이다.

한 유전학자는 <네이처> 뉴스 보도에서 “유전학자들은 100만 개의 염기서열 중에서 특정 질병에 대해 재현되는 연관성을 지니는 단일염기변이(SNP) 1개를 찾아낸다“며 “이번 연구는 복권 6장 사서 2번이나 거금에 당첨된 것과 같은데, 그렇더라도 세상은 그렇게 돌아가는 게 아니다“라고 말했다. <네이처>를 비롯해 여러 매체의 관련 기사 댓글에서도 “끼리끼리 모인다는 속설이 확인됐다”는 반응과 “고작 6개의 SNP를 대상으로 연구하고서 이런 엄청난 결론에 도달했다고?” 같은 회의적 반응들이 엇갈리고 있다.

아래는 이번 논문의 초록 부분을 우리말로 옮긴 것이다.

이번 연구의 의미와 관련해, 연구팀은 논문에서 다음과 같은 견해를 제시했다.

오철우 기자

■ 한겨레 과학 세상 <사이언스온> 바로가기

두 유전자 상관성은 서로 다른 방향의 패턴을 보여주었다. 친구끼리는 DRD2 유전자의 동일한 위치에서 같은 변이가 나타났으나, 거꾸로 CYP2A6 유전자에서는 친구 사이가 아닌 사람들에 견줘 더 많은 차이를 나타났다. 같은 유전자라 해도 세세한 염기서열에서는 개인마다 다른 변이를 지니게 마련이고 이 때문에 유전형질의 개인차가 나타나게 마련인데, 이런 변이 형식 중 하나인 단일염기변이(SNP)가 나타나는 특정 부위의 데이터만을 집중 분석하고 비교해보니 이와 같은 두 가지의 상관성 있는 패턴이 발견됐다는 것이다.

DRD2 유전자의 변이를 중심으로 한 사회적 관계의 연결망 구조. 화살표는 일방 또는 쌍방의 친구 관계를 표시한 것이다. 출처/ PNAS, James Fowler etc.

| |

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)