정유성(38) 교수

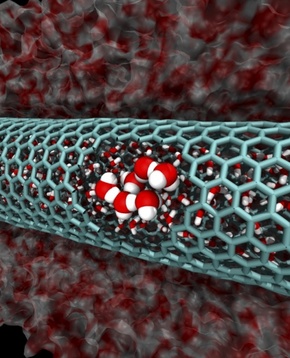

원자 하나 두께(0.2나노미터)로 탄소 원자들이 얇게 깔려 있는 것이 그래핀이다. 이 그래핀을 돌돌 말아 빨대처럼 만들면 탄소나노튜브가 된다. 탄소나노튜브는 탄소 동소체로, 극성이 없어 극성이 있는 물을 만나면 밀어내는 성질(소수성)이 있다. 그런데, 신비스럽게도 탄소나노튜브 안으로 물이 스스로 빨려 들어간다는 사실이 관찰돼 2006년 과학저널 <사이언스>에 보고됐다. 실험결과는 물의 수송속도를 고전적인 관계식으로 예측한 것보다 1000배나 빠르다는 것이었다. 왜일까?

한국과학기술원(카이스트) ‘에너지·환경·물·지속성(EEWS)대학원’의 정유성(38·사진) 교수 연구팀은 26일 물 분자 사이의 수소결합 때문에 나노채널처럼 제한된 나노공간 안에서는 물의 무질서도(엔트로피)가 증가해 탄소나노튜브 안으로 물이 스스로 빨려들어간다는 사실을 규명했다고 밝혔다. 연구팀의 논문은 <미국국립과학원회보>(PNAS) 19일치(현지시각)에 실렸으며, 한 주간에 흥미로운 연구결과를 별도로 소개하는 ‘디스 위크 인 피엔에이에스’와 <네이처 머티리얼스>의 ‘연구 하일라이트’에 선정됐다.

연구팀의 해석은 이렇다. 일반적으로 분자가 자유로운 액체 상태에서 제한된 나노 크기에 갇힐 경우 무질서도와 화학결합이 감소하면서 불안정한 상태가 될 것으로 예상돼왔다. 그러나 탄소나노튜브에 갇힌 물의 경우 제한된 공간에서 물 분자 간의 수소결합이 약해지면서 밀도가 낮아지고, 오히려 무질서도가 증가해 더욱 안정되는 특이한 현상을 나타낸다는 사실을 연구팀은 분자동력학 계산을 통해 밝혀냈다. 분자동력학은 분자들을 구성하는 원자들의 움직임을 주어진 힘장 안에서 뉴턴 방정식을 통해 해석하는 원자 수준의 시뮬레이션 기법이다.

정 교수는 “자연 현상에서 무질서 곧 엔트로피가 증가할수록 시스템(계)은 안정화하는데, 탄소나노튜브 안 에 있는 물의 안정성이 높아지면 자연스럽게 바깥에 있는 불안정한 물이 탄소나노튜브 안으로 들어오게 된다”고 설명했다. 탄소나노튜브 안에서는 소수성인 탄소나노튜브 내벽이 물을 밀어내게 되고 따라서 벽 가까이에 있는 물 분자의 경우 벽쪽으로 물 분자가 없으니 수소결합이 약해지는 현상이 일어난다는 것이다.

그런데, 탄소나노튜브의 지름이 1.1~1.2나노미터가 됐을 때는 특이한 현상이 일어났다. 이 상태에서는 물 분자들이 상온(섭씨 25도)임에도 마치 얼음처럼 육각형 구조의 형태를 형성했다. 정 교수는 “이는 탄소나노튜브 안의 엔탈피가 낮기 때문에 일어나는 것으로 해석되며, 여전히 자유에너지가 낮기 때문에 튜브 바깥의 물 분자들이 스스로 튜브 안으로 흐르게 된다”고 말했다.

연구팀의 성과는 해수 담수화막을 효율적으로 개선하는 데 기여할 것으로 기대되고 있다. 현재 해수 담수화를 위해 사용하는 역삼투압 방식에서는 바닷물을 막으로 통과시킬 때 50~100기압의 압력을 가해야 해 에너지비로 전체 비용의 30~40%를 써야 한다. 그러나 역삼투압막에 탄소나노튜브를 쓸 경우 물의 이동속도가 굉장히 빠르기 때문에 에너지 비용을 절감할 수 있다는 것이다. 정 교수는 “이미 미국에서는 2006년 <사이언스> 연구결과를 토대로 탄소나노튜브를 이용한 해수 담수화 장치를 상용화하려는 벤처기업이 2개나 생겼다”며 “연구팀의 성과는 차세대 담수화막을 효율적으로 설계할 수 있는 길잡이가 될 것”이라고 했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

정 교수는 “자연 현상에서 무질서 곧 엔트로피가 증가할수록 시스템(계)은 안정화하는데, 탄소나노튜브 안 에 있는 물의 안정성이 높아지면 자연스럽게 바깥에 있는 불안정한 물이 탄소나노튜브 안으로 들어오게 된다”고 설명했다. 탄소나노튜브 안에서는 소수성인 탄소나노튜브 내벽이 물을 밀어내게 되고 따라서 벽 가까이에 있는 물 분자의 경우 벽쪽으로 물 분자가 없으니 수소결합이 약해지는 현상이 일어난다는 것이다.

그런데, 탄소나노튜브의 지름이 1.1~1.2나노미터가 됐을 때는 특이한 현상이 일어났다. 이 상태에서는 물 분자들이 상온(섭씨 25도)임에도 마치 얼음처럼 육각형 구조의 형태를 형성했다. 정 교수는 “이는 탄소나노튜브 안의 엔탈피가 낮기 때문에 일어나는 것으로 해석되며, 여전히 자유에너지가 낮기 때문에 튜브 바깥의 물 분자들이 스스로 튜브 안으로 흐르게 된다”고 말했다.

연구팀의 성과는 해수 담수화막을 효율적으로 개선하는 데 기여할 것으로 기대되고 있다. 현재 해수 담수화를 위해 사용하는 역삼투압 방식에서는 바닷물을 막으로 통과시킬 때 50~100기압의 압력을 가해야 해 에너지비로 전체 비용의 30~40%를 써야 한다. 그러나 역삼투압막에 탄소나노튜브를 쓸 경우 물의 이동속도가 굉장히 빠르기 때문에 에너지 비용을 절감할 수 있다는 것이다. 정 교수는 “이미 미국에서는 2006년 <사이언스> 연구결과를 토대로 탄소나노튜브를 이용한 해수 담수화 장치를 상용화하려는 벤처기업이 2개나 생겼다”며 “연구팀의 성과는 차세대 담수화막을 효율적으로 설계할 수 있는 길잡이가 될 것”이라고 했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

수용액 상태에서 물이 자발적으로 빨려들어간 뒤의 탄소나노튜브 구조. 카이스트 제공

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)