한반도의 1억1900만 년 전에 살았을 것으로 추정되는 거미 ‘코레아라크네 진주’의 화석을 확대한 사진과 거미 화석의 외형을 단순화해 선으로 그린 그림. 잘 보존된 8개 긴 다리가 눈에 띄며, 배갑과 복부로 이뤄진 거미의 몸통 중에서 배갑 부위는 보존되었으나 복부 부위는 사라지고 없는 상태다. 이번 분석에서 이 거미는 특정 과로 분류되진 못했지만 늑대거미 상과에 속할 가능성이 있으며 암컷 또는 어린개체인 것으로 추정됐다. 사진과 그림에서 축척막대의 길이 단위는 1mm. 출처/ 고생물학 저널(Journal of Paleontology)

남기수 교사가 발견한 백악기 희귀화석, 국제저널 표지논문에

‘코레아라크네 진주’ 명명, “거미줄 없이 긴 다리로 거닐던 배회성 거미”

‘코레아라크네 진주’ 명명, “거미줄 없이 긴 다리로 거닐던 배회성 거미”

1억 년 전 한반도에 살았을 것으로 추정되는 거미의 화석이 국제 고생물학계에 ‘코레아라크네 진주’라는 학명으로 정식 보고됐다.

지난 2008년 경남 사천시 구호리 진주층 지층(백악기)에서 발견된 최대 길이 2cm의 거미 화석이 최근에 저명한 고생물학자인 폴 셀던(Paul Selden) 미국 캔사스대학 교수의 분석 과정을 거쳐 국제 고생물학회 학술지인 <고생물학 저널(Journal of Paleontology)>의 표지 논문으로 발표됐다. 학명 규칙에 따라 지어진 ‘코레아라크네 진주(korearachne jinju)’라는 이름은 ‘한국의 거미’라는 뜻과 발굴 장소인 구호리 진주층의 의미를 담고 있다. 암석 속에서 발견되는 거미 화석은 세계적으로도 매우 드물다.

이 작은 화석을 처음 발견한 행운의 주인공은 곤충 화석을 즐겨 연구하는 남기수 대전과학고 교사(지구과학)였다. 그는 “2008년에 우연히 곤충 화석을 찾던 중에 물고기와 곤충 화석이 몰려 있는 곳에서 처음 보는 신기한 무늬의 흔적을 발견했고 나중에 이것이 매우 희귀하다는 거미 화석임을 확인했다”고 말했다. 이어 국내에서 ‘거미 박사’로 널리 알려진 김주필 동국대 석좌교수(동물학)가 이 화석을 좀 더 자세히 살펴보았으며, 이어 남 교사와 함께 외형으로 볼 때 1억1900만 전에 살았던 닷거미과의 조상으로 추정된다는 요지의 짧은 초록을 국내 <고생물학회지>에 발표했다. 국내에는 거미 화석에 정통한 고생물학자가 없었던 터라, 더 이상의 연구가 이뤄지지 않던 차에, 이 분야에서 이름난 미국 고생물학자 셀덴 교수가 어떻게 소식을 전해 들었는지 한국인 유학생을 통해 남 교사한테 한국에서 발견된 거미 화석을 자세히 연구해보고 싶다는 연락을 해왔다. 거미 화석은 미국 캔사스대학으로 보내졌다. 이 덕분에 1억 년 전 어느날 백악기 진주층의 고운 이암층(셰일)에 화석으로 남게 된 거미 화석이 고생물학 화석 전문가의 손에 의해 정밀 분석될 수 있었다. 이번 논문에는 셀던 교수와 남기수 교사 등 4명이 공저자로 참여했다.

분석을 맡은 논문의 제1저자이자 책임저자인 셀던 교수는 한국 거미 화석의 의미를 묻는 <사이언스온>의 물음에 대해 이메일 답장에서 “거미 화석은 매우 드물며 이 화석은 한국에서 나온 최초의 거미 화석”이라며 “이 거미 화석을 확실하게 동정[종 식별]하지는 못했지만 그렇더라도 이번 발견은 보고할 만한 중요한 가치를 지닌다”고 말했다.

이번 화석 연구에서 밝혀진 바를 보면, 거미 화석의 주인공은 거미줄 집이나 지상의 어느 한 곳에 머물며 사는 정주성 거미보다는 이리저리 떠도는 배회성 거미였을 것으로 추정됐다. 발바닥털과 발톱 구조를 볼 때에, 나무 줄기나 딱딱한 표면에서 달리듯이 빠르게 움직이는 거미일 가능성은 배제됐으며, 옆걸음질 치는 다리 구조는 아니었을 것으로 추정됐다. 앉아서 먹이를 기다리는 포식자에 적합한 긴 가시가 달려 있지도 않았다. 이에 따라 논문 저자들은 거미 화석의 주인공이 “다리의 길이와 자세를 볼 때 부드러운 표면 위에서 배회하는 거미일 수 있으며, 늑대거미 상과(superfamily)에 속할 가능성이 있다”는 해석을 제시했다. 이 거미 화석은 애초에 추정되던 것과는 달리 암컷 또는 어린개체의 것으로 이번 연구에서는 해석됐다.

발견자는 자신의 우연한 발견이 고생물학계에서 이름난 국제학술지의 표지논문에 올랐다는 소식에 기뻐했다. 남 교사는 “세계적으로 권위 있는 거미 화석 연구자가 한국의 거미 화석을 분석해준 것만도 고마운데, 정식으로 한국식 학명을 얻고 게다가 이 분야의 이름난 저널에 표지논문으로 실려 큰 영광으로 여긴다”고 말했다. 그는 “거미 화석 주변에서 여러 물고기와 곤충 화석도 발굴됐는데 앞으로 물고기 화석에 대해서, 그리고 왜 물고기와 거미, 곤충이 이렇게 몰려 화석으로 남게 되었는지에 관해 좀더 연구해보고 싶다”고 말했다. 남 교사는 대전과학고 학생들과 함께 곤충 화석을 발굴하고 분류하며 연구하는 일을 즐겨 해오고 있다. 지난 2010년에는 학생들과 함께 국내 보령 지역에서 2억 년 전의 곤충화석을 무더기로 발굴해 화제가 됐다(사이언스온, 2010년 3월9일치, “과학고 연구팀, 2억년전 곤충화석 107점 발굴”).

이 작은 화석을 처음 발견한 행운의 주인공은 곤충 화석을 즐겨 연구하는 남기수 대전과학고 교사(지구과학)였다. 그는 “2008년에 우연히 곤충 화석을 찾던 중에 물고기와 곤충 화석이 몰려 있는 곳에서 처음 보는 신기한 무늬의 흔적을 발견했고 나중에 이것이 매우 희귀하다는 거미 화석임을 확인했다”고 말했다. 이어 국내에서 ‘거미 박사’로 널리 알려진 김주필 동국대 석좌교수(동물학)가 이 화석을 좀 더 자세히 살펴보았으며, 이어 남 교사와 함께 외형으로 볼 때 1억1900만 전에 살았던 닷거미과의 조상으로 추정된다는 요지의 짧은 초록을 국내 <고생물학회지>에 발표했다. 국내에는 거미 화석에 정통한 고생물학자가 없었던 터라, 더 이상의 연구가 이뤄지지 않던 차에, 이 분야에서 이름난 미국 고생물학자 셀덴 교수가 어떻게 소식을 전해 들었는지 한국인 유학생을 통해 남 교사한테 한국에서 발견된 거미 화석을 자세히 연구해보고 싶다는 연락을 해왔다. 거미 화석은 미국 캔사스대학으로 보내졌다. 이 덕분에 1억 년 전 어느날 백악기 진주층의 고운 이암층(셰일)에 화석으로 남게 된 거미 화석이 고생물학 화석 전문가의 손에 의해 정밀 분석될 수 있었다. 이번 논문에는 셀던 교수와 남기수 교사 등 4명이 공저자로 참여했다.

분석을 맡은 논문의 제1저자이자 책임저자인 셀던 교수는 한국 거미 화석의 의미를 묻는 <사이언스온>의 물음에 대해 이메일 답장에서 “거미 화석은 매우 드물며 이 화석은 한국에서 나온 최초의 거미 화석”이라며 “이 거미 화석을 확실하게 동정[종 식별]하지는 못했지만 그렇더라도 이번 발견은 보고할 만한 중요한 가치를 지닌다”고 말했다.

이번 화석 연구에서 밝혀진 바를 보면, 거미 화석의 주인공은 거미줄 집이나 지상의 어느 한 곳에 머물며 사는 정주성 거미보다는 이리저리 떠도는 배회성 거미였을 것으로 추정됐다. 발바닥털과 발톱 구조를 볼 때에, 나무 줄기나 딱딱한 표면에서 달리듯이 빠르게 움직이는 거미일 가능성은 배제됐으며, 옆걸음질 치는 다리 구조는 아니었을 것으로 추정됐다. 앉아서 먹이를 기다리는 포식자에 적합한 긴 가시가 달려 있지도 않았다. 이에 따라 논문 저자들은 거미 화석의 주인공이 “다리의 길이와 자세를 볼 때 부드러운 표면 위에서 배회하는 거미일 수 있으며, 늑대거미 상과(superfamily)에 속할 가능성이 있다”는 해석을 제시했다. 이 거미 화석은 애초에 추정되던 것과는 달리 암컷 또는 어린개체의 것으로 이번 연구에서는 해석됐다.

발견자는 자신의 우연한 발견이 고생물학계에서 이름난 국제학술지의 표지논문에 올랐다는 소식에 기뻐했다. 남 교사는 “세계적으로 권위 있는 거미 화석 연구자가 한국의 거미 화석을 분석해준 것만도 고마운데, 정식으로 한국식 학명을 얻고 게다가 이 분야의 이름난 저널에 표지논문으로 실려 큰 영광으로 여긴다”고 말했다. 그는 “거미 화석 주변에서 여러 물고기와 곤충 화석도 발굴됐는데 앞으로 물고기 화석에 대해서, 그리고 왜 물고기와 거미, 곤충이 이렇게 몰려 화석으로 남게 되었는지에 관해 좀더 연구해보고 싶다”고 말했다. 남 교사는 대전과학고 학생들과 함께 곤충 화석을 발굴하고 분류하며 연구하는 일을 즐겨 해오고 있다. 지난 2010년에는 학생들과 함께 국내 보령 지역에서 2억 년 전의 곤충화석을 무더기로 발굴해 화제가 됐다(사이언스온, 2010년 3월9일치, “과학고 연구팀, 2억년전 곤충화석 107점 발굴”).

으로 기사 바로 보기

으로 기사 바로 보기

오철우 기자

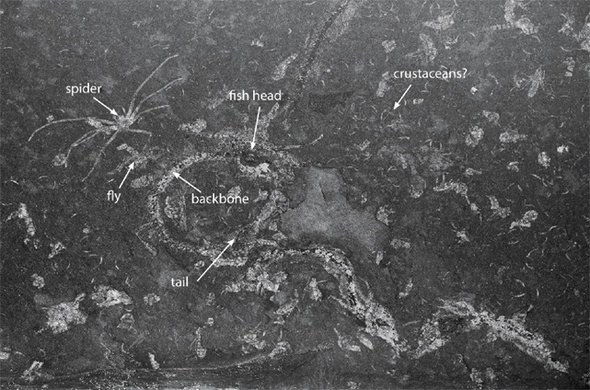

백악기 지층의 거미 화석(spider)은 여러 물고기 화석, 곤충 화석들과 함께 발굴됐다. 사진/ 남기수 교사(이하 동일)

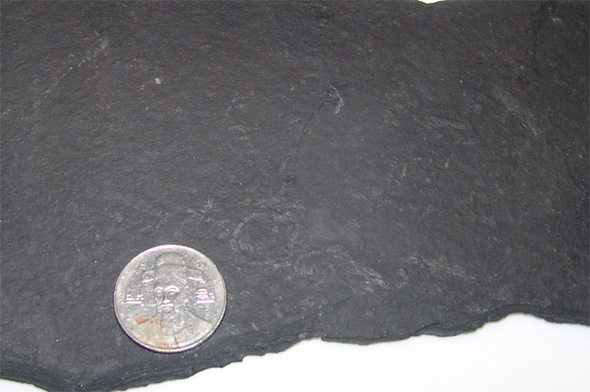

거미 화석은 다리 끝에서 다리 끝까지 재서 2cm일 정도로 매우 작다. 100원 동전의 1시 방향에 있는 아주 작은 무늬 부분이 거미 화석이다. 이토록 작은 무늬에서 거미 화석을 발견해내는 안목이 화석 연구자들한테는 매우 중요하다.

거미 화석을 발견한 남기수 교사와 그의 아들이 몇 해 전에 찍은 사진. 둘은 자주 함께 화석 발굴에 나선다고 한다.

| |

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)