HD 10180 행성계의 상상도. 출처/ ESO (2010)

“127광년 거리 항성에 최대 9개 행성”..확증 위해선 후속연구 필요

거대한 항성(별)의 중력에 속박되어 행성이 항성 둘레를 공전하는 체제를 행성계라 한다. 지금까지 행성을 3개 이상 갖춘 행성계들은 드물게 발견되었으며, 그래서 지금까지 알려진 것들 중에서 가장 많은 행성을 거느린 행성계는 단연 태양계로 기록돼 왔다. 지난 2006년 명왕성의 행성 지위가 박탈되면서, 태양계는 현재 ‘수·금·지·화·목·토·천·해’ 이렇게 모두 8개 행성으로 이뤄져 있다. 그런데 태양계의 이런 행성 가족 최다기록이 조만간 깨질 수도 있을 것 같다. 최대 9개 행성을 거느린 것으로 보이는 항성이 발견됐다는 분석결과가 천문학계에 발표됐기 때문이다.

미코 투오미(Mikko Tuomi) 핀란드 투르쿠대학 교수는 최근 “HD 10180에 9개 행성이 존재한다는 증거”라는 제목의 논문을 물리학 분야의 공개 학술 데이터베이스인 ‘아카이브(arXiv.org)’에 공개했다(학술저널 <천문학과 천체물리학(Astronomy & Astrophysics)>의 게재 승인을 받은 상태라 한다). 이에 앞서 지난 2010년 유럽남부천문대(ESO)가 물뱀자리 방향으로 127광년 떨어진 항성 HD 10180(43억 년 된 황색왜성)을 관측 분석해보니 이 항성 둘레에 최소 5개(최대 7개)의 행성이 공전하고 있는 것으로 분석됐다고 발표한 데 이어, 이번 연구는 관측 데이터를 다시 정밀 분석해 새로운 결과를 내놓은 것이다. 2010년 당시에 최소 5개 행성의 존재는 확실하게 증명되었으나 다른 2개는 ‘가능성’으로 제시됐다.

[유럽남부천문대(ESO) 제공 동영상(2010년): HD 10180]

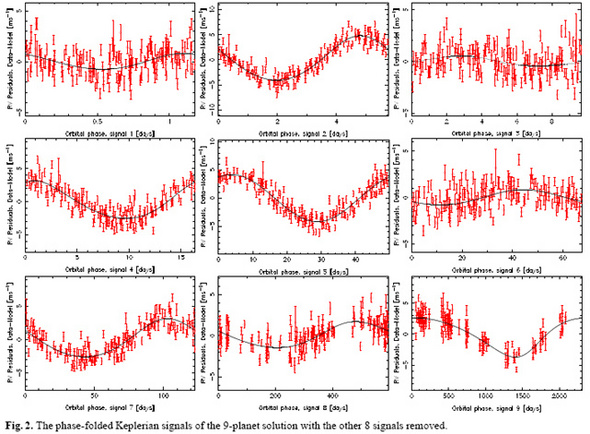

이번에 투오미 교수는 관측 데이터를 다시 분석하는 작업을 벌여, 무려 9개의 행성이 HD 10180 항성의 둘레를 공전하는 것으로 분석됐다고 밝혔다. 9개 중 7개 행성의 존재는 확실했으나, 나머지 2개 행성은 ‘가능성’으로 제시됐다. 그는 논문의 결론 부분에서 “(입증된) 7개의 (행성) 신호에 더해 우리는 2개의 주기적 신호를 추가로 보고한다”며 “우리의 모형확률로 보면, 이런 (2개 행성의) 신호는, 통계적으로 유의미하며(significant) 잡음이나 데이터 추출, 관측 범위의 미흡 때문에 야기된 것으로는 보이지 않는다”고 밝혔다. 다른 7개 행성에 대해서는 ‘증명(verify)’했으나 나머지 2개 행성은 ‘통계적 유의성’을 지닌다는 것이다.

그는 논문 말미에 “만일 추가적인 고정밀 각속도 측정이 가능해져 이런 신호의 유의미성이 커진다면…, HD 10180의 행성계는 궤도 행성 숫자의 측면에서 태양계를 넘어서는 첫번째 행성계가 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

행성 탐사 활동에서 관심의 초점이 되는 ‘생명체 가능성이 있는 행성의 공전 구간’과 관련해서는, HD 10180 행성계에서 포착된 9개 행성 가운데 지구 규모와 엇비슷한 것들로 3개가 꼽혔으나 모두 다 항성에 매우 가까이 공전하기 때문에 생명체가 존재할 가능성은 거의 없는 것으로 추정되고 있다. 이들의 공전주기는 지구의 5.1배 행성이 67일가량, 1.9배 행성이 9.6일가량, 1.4배 행성이 1.18일가량에 불과한 것으로 조사됐다.

행성은 별과 달리 스스로 빛을 내지 않기 때문에 캄캄한 우주 공간에서 행성 또는 행성계를 찾아내기는 매우 어려운 작업이다. 그러나 최근에 외계행성을 탐지하는 관측과 분석 기법들이 빠르게 발전하면서 여러 외계 행성들이 잇따라 발견되고 있다. 이번에 HD 10180 행성계를 찾아내는 데 쓴 방법은, 항성 둘레에서 공전하는 행성의 중력 때문에 항성이 조금씩 흔들리는 현상을 정밀 관측함으로써 항성 주변에 공전하는 행성의 존재를 증명하는 방법인 것으로 알려졌다.

우리 태양계의 ‘행성 최다기록’은 HD 10180 행성계의 발견으로 곧바로 깨졌다고 말하기는 어렵지만, 최근 빨라지는 외계행성 발견의 속도를 보면 HD 10180 행성계가 아니더라도 9개 이상의 행성계는 조만간 발견될 것만 같다. 외계행성을 탐색하는 천문학자들은 ‘행성과 행성계는 독특하지 않고 오히려 일반적인 천체라는 관측 증거가 점점 많아지고 있다’고 말하고 있다.

![[참조] 외계행성 찾는 여러 관측방법들 [참조] 외계행성 찾는 여러 관측방법들](//img.hani.co.kr/imgdb/resize/2012/0415/133439446954_20120415.JPG) 가장 많이 쓰이는 건 중심별의 미세한 흔들거림을 관측하는 방법(그림①)이다. 거대 행성이 공전하면 행성의 중력 때문에 중심별도 조금은 흔들리게 마련이다. 투포환 선수가 포환을 돌릴 때 휘청이는 것과 같다. 행성이 클수록, 중심별에 가까울수록 더 크게 흔들린다. 따라서 중심별 빛이 주기적으로 흔들리면, 별 둘레에 행성이 공전하고 있다고 추론할 수 있다. 대부분 행성들이 이 방법으로 발견됐지만, 지구 정도로 질량이 작은 행성을 찾는 데엔 쓰기 어렵다.

중력렌즈 효과는 최근에 떠오르는 관측법(그림②)이다. 물이 찬 유리병 뒤편으로 불빛이 지나갈 때 불빛의 모양이 휘고 더 밝게 보이는데, 유리병이 울퉁불퉁하다면 그 모양과 밝기는 독특하게 달라진다. 중심별과 행성의 중력장이 이런 울퉁불퉁한 볼록렌즈 같은 구실을 한다. 더 멀리 있는 별이 중심별 뒤쪽으로 지날 때 갑자기 독특한 모양으로 밝아지는 현상이 관측되면 별 말고도 다른 행성이 더 있다고 추론할 수 있다. 다른 하나는 공전하는 행성이 별빛을 가려 어둡게 하는 현상을 관측하는 방법(그림③)이다. 마치 일식 때처럼 별이 주기적으로 어두워지는 현상이 관측되면 행성이 공전하고 있다고 추론할 수 있다. [<한겨레> 2008년 2월21일치, 오철우 기자]

[고침] 기사 본문 중에 “만일 추가적인 고정밀 각속도 측정이 가능해져 이런 신호의 유의미성이 커진다면” 문장에서 ‘각속도’는 ‘시선속도’의 오역이기에 바로잡습니다. 2012년 4월10일 오후 4시50분.

<한겨레 인기기사>

가장 많이 쓰이는 건 중심별의 미세한 흔들거림을 관측하는 방법(그림①)이다. 거대 행성이 공전하면 행성의 중력 때문에 중심별도 조금은 흔들리게 마련이다. 투포환 선수가 포환을 돌릴 때 휘청이는 것과 같다. 행성이 클수록, 중심별에 가까울수록 더 크게 흔들린다. 따라서 중심별 빛이 주기적으로 흔들리면, 별 둘레에 행성이 공전하고 있다고 추론할 수 있다. 대부분 행성들이 이 방법으로 발견됐지만, 지구 정도로 질량이 작은 행성을 찾는 데엔 쓰기 어렵다.

중력렌즈 효과는 최근에 떠오르는 관측법(그림②)이다. 물이 찬 유리병 뒤편으로 불빛이 지나갈 때 불빛의 모양이 휘고 더 밝게 보이는데, 유리병이 울퉁불퉁하다면 그 모양과 밝기는 독특하게 달라진다. 중심별과 행성의 중력장이 이런 울퉁불퉁한 볼록렌즈 같은 구실을 한다. 더 멀리 있는 별이 중심별 뒤쪽으로 지날 때 갑자기 독특한 모양으로 밝아지는 현상이 관측되면 별 말고도 다른 행성이 더 있다고 추론할 수 있다. 다른 하나는 공전하는 행성이 별빛을 가려 어둡게 하는 현상을 관측하는 방법(그림③)이다. 마치 일식 때처럼 별이 주기적으로 어두워지는 현상이 관측되면 행성이 공전하고 있다고 추론할 수 있다. [<한겨레> 2008년 2월21일치, 오철우 기자]

[고침] 기사 본문 중에 “만일 추가적인 고정밀 각속도 측정이 가능해져 이런 신호의 유의미성이 커진다면” 문장에서 ‘각속도’는 ‘시선속도’의 오역이기에 바로잡습니다. 2012년 4월10일 오후 4시50분.

<한겨레 인기기사>

■ 출산 뒤 “피곤해” 거부…남편의 폭발 “내가 짐승이야?”

■ 문재인, 부산에 머물며 ‘장기포석’

■ 28명 죽이고 초상집 문상… 부의금 3000원 낸 뒤 또 난사

■ 문성근 “조선일보 덕에 악역연기 늘었다”

■ 연해주에 ‘표범 나라’ 생겼다

D 10180 행성계에 9개 행성이 존재함을 보여주는 9가지의 주기적 신호 데이터. 출처/ Tuomi, arXiv.org

[참조] 외계행성 찾는 여러 관측방법들

■ 출산 뒤 “피곤해” 거부…남편의 폭발 “내가 짐승이야?”

■ 문재인, 부산에 머물며 ‘장기포석’

■ 28명 죽이고 초상집 문상… 부의금 3000원 낸 뒤 또 난사

■ 문성근 “조선일보 덕에 악역연기 늘었다”

■ 연해주에 ‘표범 나라’ 생겼다

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)