한겨레 1면, 경향과 동아가 쓴 1면은 모두 나사가 제공한 사진이다.

사진뒤집어보기<105년 뒤에나 다시볼 우주쇼>

지구에서 찍으면 포물선, 우주에서는 일직선

직선으로 합성된 중앙, 하늘에서 찍은 사진? 6월 6일은 현충일이었다. 이날 오전 한국을 비롯한 세계 각국에서 21세기 마지막 ‘금성일식’ 우주쇼가 목격되었다. 올해는 2012년이라 아직 21세기는 많이 남아있는데도 마지막이라고 하는 것은 금성, 지구의 공전주기와 궤도 등의 조건 때문에 주기가 결정되기 때문이다. 계산에 따르면 앞으로 105년 뒤인 2117년 12월 11일에 다시 볼 수 있다고 한다. 금성일식이라고 하는 것은 쉽게 말하면 이렇다. 태양계의 행성들은 태양을 중심으로 공전한다. 수성, 금성, 지구, 화성, 목성 등이 행성이다. 태양에서 가까운 순서로 보자면 수성, 금성이 지구보다 더 안쪽의 공전궤도를 돌고 있다. 그러므로 태양과 지구 사이에 금성이 일직선상으로 놓이는 일이 벌어질 것인데 그때 태양에 먼지 묻은 것처럼 ‘금성일식’이 발생한다.

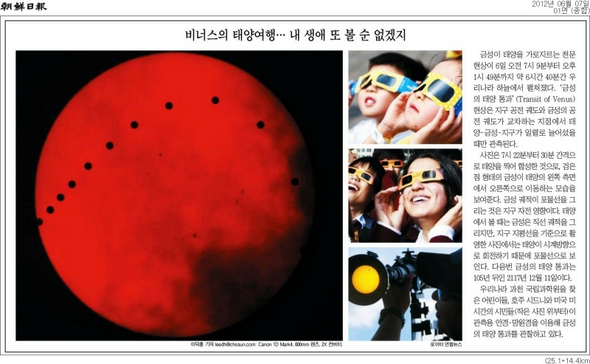

전 세계에서 사진이 쏟아졌는데 유난히 한국에서 더 뉴스가 많이 쏟아진 이유는 모든 과정을 관측할 수 있는 몇 안되는 국가 중에 한국이 포함되었기 때문이다. 한국에선 이날 오전 7시9분부터 오후 1시49분까지 6시간 40분 동안 관측됐다. 진기한 천체, 우주사진은 뉴스가치가 높다. 105년 뒤에야 볼 수 있다니 대단한 가치가 있음이 틀림없다. 거기에 덧붙여 그림이 된다면 금상첨화다. 6월7일치 조간신문들은 대부분 1면 사진으로 ‘금성일식(Transit of Venus)사진을 다뤘다. 경향, 동아, 한겨레의 1면은 거의 유사하다. 나사(NASA)가 제공한 사진과 더불어 과천 국립과학관의 관찰행사장의 색안경 쓴 아이들 사진을 같이 썼다. 조선일보와 중앙일보가 특이한 사진을 실었다. 조선일보는 크게 태양 표면에 금성의 궤적을 담은 사진과 더불어 과천, 호주 시드니, 미국 미시간의 시민들 표정을 함께 실어 이 우주쇼가 전 세계적 관심거리였음을 보여주고 있다. 좋은 시도라고 할 수 있다. 특이한 점은 금성의 궤적이 포물선을 그리고 있다는 점이다. 넉 장의 사진에 대한 전체설명이 기사형식으로 실렸는데 과학적 현상은 다를 바가 없으므로 중간 부분부터 인용한다.

“사진은 7시 22분부터 30분 간격으로 태양을 찍어 합성한 것으로 검은점 형태의 금성이 태양의 왼쪽 측면에서 오른쪽으로 이동하는 모습을 보여준다. 금성 궤적이 포물선을 그리는 것은 지구 자전 영향이다. 태양에서 볼 때는 금성은 직선 궤적을 그리지만 지구 지평선을 기준으로 촬영한 사진에서는 태양이 시계방향으로 회전하기 때문에 포물선으로 보인다”

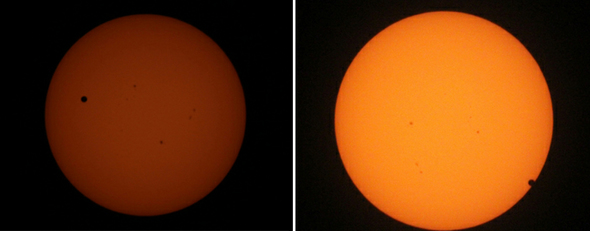

합성을 밝히는 것은 당연하다. 금성이 아닌 월식 사진을 찍을 때에도 시간대별로 한 시간에 한 컷씩 찍어 원래 궤적에 따라 합성하는 것은 다른 방법이 없기 때문이니 합성했다고 밝히면 정확한 보도다. 사실상 이런 합성은 합성이라고 부르기보다는 연속 촬영이라고 표현하는 것이 맞을 것 같다. 사진의 연속은 동영상이 된다. 만약 저 사진을 30분 간격이 아니라 3초 간격으로 찍는다면 그것은 연속촬영이다. 다만 한 장의 사진으로 보여주기 위해서 이미지를 중복시켰을 뿐이다. 포물선을 그린다는 것은 직접 찍어 본 사람만이 알 수 있는 일이겠다. 지구가 자전한다는 것은 아주 기초적인 상식이니 이 정도는 찍어보기도 전에 예상했어야 하는 것인지도 모르겠다. 필자도 이런 사진을 찍어본 적이 없어서 과연 포물선을 미리 예상했을는지 아니면 찍어서 모아보니 이런 포물선이 나온 것을 확인했을는지는 알 수 없다. 한겨레 사진부의 이종근기자도 6일 금성일식을 찍었다. 그가 찍은 두 장의 사진을 보면 조선일보의 사진이 정확함을 보여준다.

전 세계에서 사진이 쏟아졌는데 유난히 한국에서 더 뉴스가 많이 쏟아진 이유는 모든 과정을 관측할 수 있는 몇 안되는 국가 중에 한국이 포함되었기 때문이다. 한국에선 이날 오전 7시9분부터 오후 1시49분까지 6시간 40분 동안 관측됐다. 진기한 천체, 우주사진은 뉴스가치가 높다. 105년 뒤에야 볼 수 있다니 대단한 가치가 있음이 틀림없다. 거기에 덧붙여 그림이 된다면 금상첨화다. 6월7일치 조간신문들은 대부분 1면 사진으로 ‘금성일식(Transit of Venus)사진을 다뤘다. 경향, 동아, 한겨레의 1면은 거의 유사하다. 나사(NASA)가 제공한 사진과 더불어 과천 국립과학관의 관찰행사장의 색안경 쓴 아이들 사진을 같이 썼다. 조선일보와 중앙일보가 특이한 사진을 실었다. 조선일보는 크게 태양 표면에 금성의 궤적을 담은 사진과 더불어 과천, 호주 시드니, 미국 미시간의 시민들 표정을 함께 실어 이 우주쇼가 전 세계적 관심거리였음을 보여주고 있다. 좋은 시도라고 할 수 있다. 특이한 점은 금성의 궤적이 포물선을 그리고 있다는 점이다. 넉 장의 사진에 대한 전체설명이 기사형식으로 실렸는데 과학적 현상은 다를 바가 없으므로 중간 부분부터 인용한다.

“사진은 7시 22분부터 30분 간격으로 태양을 찍어 합성한 것으로 검은점 형태의 금성이 태양의 왼쪽 측면에서 오른쪽으로 이동하는 모습을 보여준다. 금성 궤적이 포물선을 그리는 것은 지구 자전 영향이다. 태양에서 볼 때는 금성은 직선 궤적을 그리지만 지구 지평선을 기준으로 촬영한 사진에서는 태양이 시계방향으로 회전하기 때문에 포물선으로 보인다”

합성을 밝히는 것은 당연하다. 금성이 아닌 월식 사진을 찍을 때에도 시간대별로 한 시간에 한 컷씩 찍어 원래 궤적에 따라 합성하는 것은 다른 방법이 없기 때문이니 합성했다고 밝히면 정확한 보도다. 사실상 이런 합성은 합성이라고 부르기보다는 연속 촬영이라고 표현하는 것이 맞을 것 같다. 사진의 연속은 동영상이 된다. 만약 저 사진을 30분 간격이 아니라 3초 간격으로 찍는다면 그것은 연속촬영이다. 다만 한 장의 사진으로 보여주기 위해서 이미지를 중복시켰을 뿐이다. 포물선을 그린다는 것은 직접 찍어 본 사람만이 알 수 있는 일이겠다. 지구가 자전한다는 것은 아주 기초적인 상식이니 이 정도는 찍어보기도 전에 예상했어야 하는 것인지도 모르겠다. 필자도 이런 사진을 찍어본 적이 없어서 과연 포물선을 미리 예상했을는지 아니면 찍어서 모아보니 이런 포물선이 나온 것을 확인했을는지는 알 수 없다. 한겨레 사진부의 이종근기자도 6일 금성일식을 찍었다. 그가 찍은 두 장의 사진을 보면 조선일보의 사진이 정확함을 보여준다.

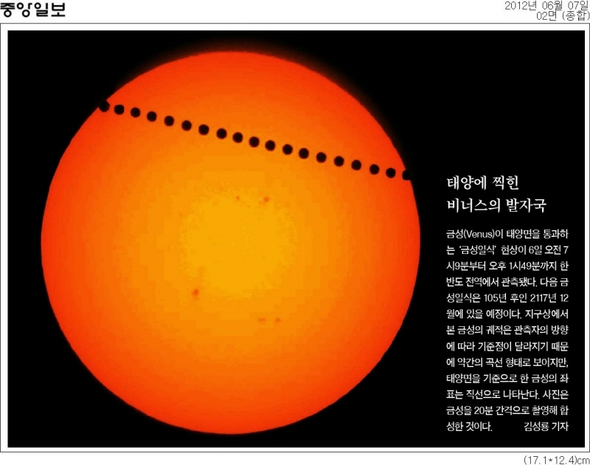

중앙일보의 사진은 전혀 다른 궤적을 보인다. 1면에 싣지도 않았다. 과학적인 묘사를 제외한 뒷부분의 사진설명이다.

“지구상에서 본 금성의 궤적은 관측자의 방향에 따라 기준점이 달라지기 때문에 약간의 곡선형태로 보이지만, 태양면을 기준으로 한 금성의 좌표는 직선으로 나타난다. 사진은 금성을 20분 간격으로 촬영해 합성한 것이다.”

역시 합성임을 밝히고 있다. 다만 간격이 20분이니 금성의 개수가 많아졌다. 그런 것은 상관없다. 뭔가 많이 이상하다. 공부를 좀 해야겠기에 나사 홈페이지에 들어가서 보니 금성일식의 사진과 동영상이 아주 다양하게 제공되고 있었다. 누구든지 쉽게 클릭하여 찾을 수 있다. 경향, 동아, 한겨레가 쓴 사진은 나사가 제공한 것이었는데 이는 지구에서 찍은 사진이 아니었다. 크게 두 가지 위성-하나는 태양활동관측위성(SDO:2010년 2월 NASA가 우주로 발사한 태양관측위성으로, 가로×세로×높이가 각각 2.2m×2.2m×4.5m이며 태양전지판을 펼쳤을 때의 길이가 6.5m, 무게는 270kg이다.)이며 또 하나는 국제우주정거장(ISS)-에서 찍은 사진과 동영상들이었다. 위성은 지구가 하는 자전운동으로부터 자유로웠을 것이다. 즉, 우주에서 태양을 보고 찍은 사진에선 중앙일보의 사진처럼 직선 궤적을 보이는 것이 정확했다. 그 외 지구상의 여러 나라에서 찍은 모든 사진은 자전운동의 영향을 받지 않을 수가 없다. 그러므로 중앙일보의 사진은 잘못됐다. 중앙일보가 위성을 띄워서 사진을 금성일식을 관찰했다고 생각하진 않는다. 중앙일보의 기자가 위성을 탄 일은 없었을 것이다. 그랬다면 대서특필했을 것이다. 아직 한국 기자 중에서 우주로 나간 사람은 없는 것 같다. 나사 혹은 외신의 사진을 받아서 중앙일보의 기자가 과학적인 설명을 추가로 붙일 수는 있다. 그런데 사진에선 그런 이야기가 전혀 없고 “20분 간격으로 촬영해 합성했다”라고 되어있다. 지구상에선 저런 궤적의 사진을 찍을 수 있는 곳이 없다. 게다가 직접 찍었다면 약간의 곡선이 아니라 아주 큰 포물선이 그려진다는 것쯤은 알았을 것이다. 만약 직접 찍어서 합성한다면 지구에서 본 지구인들의 입장을 반영해야 할 것이다. 사진은 상상도가 아니라 카메라를 거쳐서 나오는 기록이다. 나사가 제공한 사진을 썼다면 그렇게 해도 된다. 나사의 사진이미지는 우주에서 위성이 찍은 사진이기 때문이다.

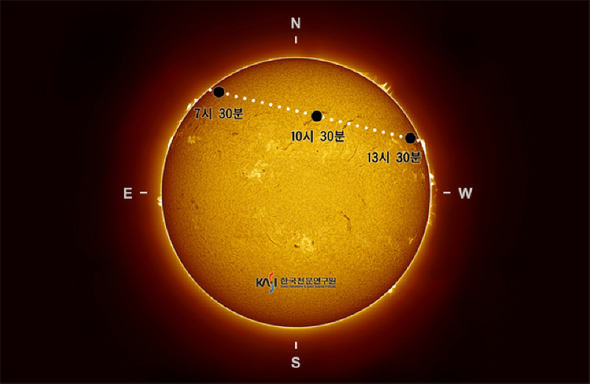

한국천문연구원에서 관측을 위해 배포한 보도자료를 보면 포물선에 대한 이야기는 전혀 없다. 역시 너무나 상식적이기 때문에 금성의 일식 궤적이 포물선을 그린다는 것쯤은 누구나 알고 있었어야 한다는 주장인 모양이다. 보도자료의 이미지를 보면 일직선이다. 그 보도자료는 언론사에 배포된 것이고 언론사는 독자를 위해 기사를 쓴다. 한국에서 직선의 궤적으로 금성일식을 관찰할 수 있는 사람은 단 한 명도 없다. 국제 우주정거장 개발에 한국은 포함되지 않았기 때문이다. 이소연씨가 딱 한번 우주에 갔다가 온 일이 있을 뿐이다. 그렇다면 그 보도자료는 누구를 위한 것인지 생각해 볼 일이다.

중앙일보의 사진은 전혀 다른 궤적을 보인다. 1면에 싣지도 않았다. 과학적인 묘사를 제외한 뒷부분의 사진설명이다.

“지구상에서 본 금성의 궤적은 관측자의 방향에 따라 기준점이 달라지기 때문에 약간의 곡선형태로 보이지만, 태양면을 기준으로 한 금성의 좌표는 직선으로 나타난다. 사진은 금성을 20분 간격으로 촬영해 합성한 것이다.”

역시 합성임을 밝히고 있다. 다만 간격이 20분이니 금성의 개수가 많아졌다. 그런 것은 상관없다. 뭔가 많이 이상하다. 공부를 좀 해야겠기에 나사 홈페이지에 들어가서 보니 금성일식의 사진과 동영상이 아주 다양하게 제공되고 있었다. 누구든지 쉽게 클릭하여 찾을 수 있다. 경향, 동아, 한겨레가 쓴 사진은 나사가 제공한 것이었는데 이는 지구에서 찍은 사진이 아니었다. 크게 두 가지 위성-하나는 태양활동관측위성(SDO:2010년 2월 NASA가 우주로 발사한 태양관측위성으로, 가로×세로×높이가 각각 2.2m×2.2m×4.5m이며 태양전지판을 펼쳤을 때의 길이가 6.5m, 무게는 270kg이다.)이며 또 하나는 국제우주정거장(ISS)-에서 찍은 사진과 동영상들이었다. 위성은 지구가 하는 자전운동으로부터 자유로웠을 것이다. 즉, 우주에서 태양을 보고 찍은 사진에선 중앙일보의 사진처럼 직선 궤적을 보이는 것이 정확했다. 그 외 지구상의 여러 나라에서 찍은 모든 사진은 자전운동의 영향을 받지 않을 수가 없다. 그러므로 중앙일보의 사진은 잘못됐다. 중앙일보가 위성을 띄워서 사진을 금성일식을 관찰했다고 생각하진 않는다. 중앙일보의 기자가 위성을 탄 일은 없었을 것이다. 그랬다면 대서특필했을 것이다. 아직 한국 기자 중에서 우주로 나간 사람은 없는 것 같다. 나사 혹은 외신의 사진을 받아서 중앙일보의 기자가 과학적인 설명을 추가로 붙일 수는 있다. 그런데 사진에선 그런 이야기가 전혀 없고 “20분 간격으로 촬영해 합성했다”라고 되어있다. 지구상에선 저런 궤적의 사진을 찍을 수 있는 곳이 없다. 게다가 직접 찍었다면 약간의 곡선이 아니라 아주 큰 포물선이 그려진다는 것쯤은 알았을 것이다. 만약 직접 찍어서 합성한다면 지구에서 본 지구인들의 입장을 반영해야 할 것이다. 사진은 상상도가 아니라 카메라를 거쳐서 나오는 기록이다. 나사가 제공한 사진을 썼다면 그렇게 해도 된다. 나사의 사진이미지는 우주에서 위성이 찍은 사진이기 때문이다.

한국천문연구원에서 관측을 위해 배포한 보도자료를 보면 포물선에 대한 이야기는 전혀 없다. 역시 너무나 상식적이기 때문에 금성의 일식 궤적이 포물선을 그린다는 것쯤은 누구나 알고 있었어야 한다는 주장인 모양이다. 보도자료의 이미지를 보면 일직선이다. 그 보도자료는 언론사에 배포된 것이고 언론사는 독자를 위해 기사를 쓴다. 한국에서 직선의 궤적으로 금성일식을 관찰할 수 있는 사람은 단 한 명도 없다. 국제 우주정거장 개발에 한국은 포함되지 않았기 때문이다. 이소연씨가 딱 한번 우주에 갔다가 온 일이 있을 뿐이다. 그렇다면 그 보도자료는 누구를 위한 것인지 생각해 볼 일이다.

경향신문 9면 사진. 지구촌 곳곳에서 시간대를 달리해서 찍은 사진이다. 구름, 탑, 건물을 같이 걸치고 찍는 이유가 분명하다. 지구에서 직접 찍었다는 것을 보여준다. 사진은 기록이다. 저 까마귀가 날아들기까지 얼마나 기다렸을까? 신문에 상상도가 아닌 사진을 쓰는 이유는 뭘까? 지구촌의 독자들을 위한 사진이 아닌가?

경향신문 9면 사진. 지구촌 곳곳에서 시간대를 달리해서 찍은 사진이다. 구름, 탑, 건물을 같이 걸치고 찍는 이유가 분명하다. 지구에서 직접 찍었다는 것을 보여준다. 사진은 기록이다. 저 까마귀가 날아들기까지 얼마나 기다렸을까? 신문에 상상도가 아닌 사진을 쓰는 이유는 뭘까? 지구촌의 독자들을 위한 사진이 아닌가?

곽윤섭기자 kwak1027@hani.co.kr @kwakclinic

[화보] 함께 숨쉬는 모든 동물과 가까이

<한겨레 인기기사>

■ 새누리 의원 “천주교도 십자가 밟게하듯 종북의원 검증해야”

■ 그리스 정치인들 생방송 도중 ‘따귀’ 3단 콤보

■ “성관계 허락 받으러 산부인과 가는 기분” 여성들 멘붕

■ 금성 일식 궤적 사진, 조선-중앙 누가 맞나

■ MBC 노조 5명 구속영장 재청구 또 기각됐다

직선으로 합성된 중앙, 하늘에서 찍은 사진? 6월 6일은 현충일이었다. 이날 오전 한국을 비롯한 세계 각국에서 21세기 마지막 ‘금성일식’ 우주쇼가 목격되었다. 올해는 2012년이라 아직 21세기는 많이 남아있는데도 마지막이라고 하는 것은 금성, 지구의 공전주기와 궤도 등의 조건 때문에 주기가 결정되기 때문이다. 계산에 따르면 앞으로 105년 뒤인 2117년 12월 11일에 다시 볼 수 있다고 한다. 금성일식이라고 하는 것은 쉽게 말하면 이렇다. 태양계의 행성들은 태양을 중심으로 공전한다. 수성, 금성, 지구, 화성, 목성 등이 행성이다. 태양에서 가까운 순서로 보자면 수성, 금성이 지구보다 더 안쪽의 공전궤도를 돌고 있다. 그러므로 태양과 지구 사이에 금성이 일직선상으로 놓이는 일이 벌어질 것인데 그때 태양에 먼지 묻은 것처럼 ‘금성일식’이 발생한다.

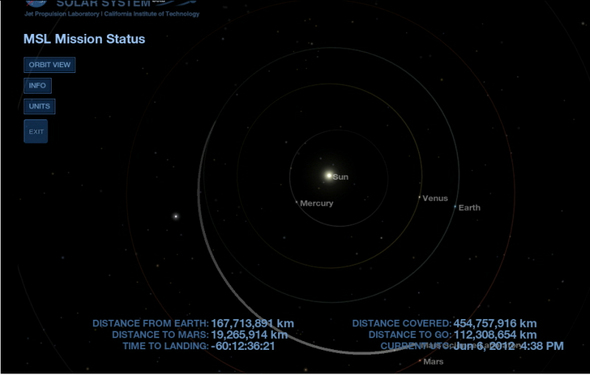

나사 홈페이지. 금성일식의 개념을 보여주고 있다.

조선일보 1면. 금성이 태양 표면에서 포물선을 그리고 있다. 왼쪽이 시작. 오른쪽 아래가 끝.

중앙일보 2면. 지구에서 찍었다면 저런 궤적이 눈에 보일 수가 없다.

한겨레 이종근기자가 찍은 금성일식 왼쪽이 초기사진. 오른쪽은 거의 마지막 사진. 시작과 끝을 잘 보여주고 있다. 이 두 사진을 이어붙이면 지구(한국)에서 본 사진이 된다.

한국천문연구원에서 한국의 언론과 독자를 위해 제공한 개념도. 역시 우주에서 본 궤적을 보여주고 있다. 하지만 지구상에서 이런 궤적을 볼 수 있는 사람은 단 한 명도 없다.

| |

■ 새누리 의원 “천주교도 십자가 밟게하듯 종북의원 검증해야”

■ 그리스 정치인들 생방송 도중 ‘따귀’ 3단 콤보

■ “성관계 허락 받으러 산부인과 가는 기분” 여성들 멘붕

■ 금성 일식 궤적 사진, 조선-중앙 누가 맞나

■ MBC 노조 5명 구속영장 재청구 또 기각됐다

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)