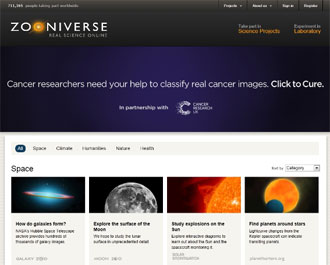

‘별은 어떻게 생성되는가‘를 주제로 한 시민 참여 과학 프로젝트의 웹 화면 일부. 화면에 참여자 수가 71만여 명에 이르는 것으로 나타나 있다. 출처/ https://www.zooniverse.org/project/milkyway

배현진의 “연구실에서 만난 꿈, 고민, 미래” (8)

시민 과학 참여 프로젝트와 아마추어 과학인들

문득 이런 질문을 던져보고 싶다. 정규 대학원을 나와서 박사학위를 받은 사람들만이 과학을 할 자격이 있는 것일까? 지금 대학원을 다니는 입장에서 생각을 해봐도 꼭 그런 것만은 아니다. 과학은 누구나 할 수 있다. 주변을 살펴보고 어떤 호기심을 느끼는 것에서 과학은 시작한다.

그렇다면 대학원은 왜 가는 것이냐고 독자 여러분은 물을 것 같다. 간단히 말하면, 대학원은 과학자 자격증, 즉 박사학위를 받기 위해 가는 것이라고 이야기하고 싶다. 현재 학문 체계 안에서는 그렇게 해야만 학계에서 과학자로 인정받을 수 있으니 말이다. 그렇지만 직업과 상관없이 과학을 즐기고 싶어 하는, 과학을 사랑하는 이들은 분명히 있다. 오늘은 이런 분들이 참여 가능한 흥미로운 과학 프로젝트들에 대해 이야기하려 한다.

열정적인 아마추어 천문학자들 이번 연재를 통해 몇 번 언급한 것처럼 나는 아마추어 천문학을 하는 사람들의 열정에 의해 천문학의 길로 들어서게 되었다. 그들이 아니었다면 나는 아직도 목성을 밤하늘에서 볼 수 있는지조차 모르는 평범한 사람들 중 하나였을 것이다. 그동안 만났던 아마추어 천문학자들은 평범한 학생이고 시민이었지만 밤하늘을 사랑하는 그 열정만큼은 내가 지금까지 봐온 어느 천문학 전공 대학원생들보다 더하면 더했지 부족하지 않았다. 정말 ‘아마추어(애호가)’라는 그 명칭에 어울리는 사람들이었다. 열정적인 아마추어 천문학자들은 프로 천문학자들보다 밤하늘을 더 많이 들여다보기 때문에 일정 부분 그들이 천문학의 발전에 기여할 수 있는 부분이 있는 것도 사실이다. 그래서 그런지 이런 아마추어 천문학자들과 함께, 천문학 학문의 영역에서 함께 어울리고 싶다는 욕심을 가져본 적이 있다. 대학에 들어오자마자 이런 생각을 처음 정리해볼 수 있었던 기회가 있었다. 천문우주학 전공을 희망하는 대학 1학년 학생들을 대상으로 하는 수업인 <우주의 탐구>에서는 모든 학생들에게 한 학기 동안 개별적으로 자유로운 주제의 ‘텀 프로젝트’를 과제로 내줬다. 그 수업을 수강했던 나는 무슨 배짱이었는지 몰라도 ‘아마추어와 프로 천문학자들의 협동’이라는 조금은 엄한 주제를 잡았다. 용감하게 시작하긴 했지만 국내외 사례를 조금 찾아보고 국내 아마추어 천문학 동호회를 표로 정리해보는 것으로 어설프게 마무리 지었다. 생각해보면 그때의 나는 프로 천문학자의 길에서 멀리 있었기 때문에 뭘 정리해보려고 해도 부족할 수밖에 없는 수준이었다. 내 수준도 많이 부족했지만, 사실 아마추어 천문학 영역에서 실제 천문학을 수행하는 사례도 많이 제한되어 있었다. 가장 활발한 부분 중 하나는 소행성/혜성 탐사다. 국외의 경우 아마추어 천문학자들이 혜성이나 소행성을 발견하는 일이 종종 있었다. 1996년 밤하늘을 환하게 밝혔던 헤일-밥 혜성 역시 토마스 밥이라는 아마추어 천문학자와 앨런 헤일이라는 프로 천문학자가 동시에 발견했다. 국내의 경우 아마추어 천문학자이던 이태형(현재 천문우주기획 대표이사 및 충남대 천문우주학과 겸임교수)씨가 1998년에 한국인 최초로 소행성을 발견하기도 했지만 아쉽게도 그 외의 사례들은 찾을 수 없었다. 우리에게 영화 <콘택트>로 잘 알려진 ‘세티(SETI)’라는 이름의 프로젝트는 참가자들의 컴퓨터 자원을 활용하여 외계에서 오는 신호를 분석하는 일들을 진행하고 있긴 하지만 이는 컴퓨터 자원을 이용하는 것이지 인적 자원을 이용하는 것이라고 보기엔 어렵다. 결국 그렇게 나의 짧은 텀 프로젝트 보고서는 마무리를 지을 수밖에 없었다. 관대한 수업 조교님 덕분에 학점은 그럭저럭 나왔지만 아쉬움은 남았다.

시민 과학 참여 프로젝트의 선구자, '갤럭시 주' 프로젝트

아마추어 천문학자들의 이러한 전통적인 참여 방식은 21세기가 되면서 조금씩 변화하고 있다. 요즘엔 소행성과 혜성의 발견은 자동화된 망원경들이 24시간 밤하늘을 감시하면서 찾아내고 있다. 발전된 기술이 아마추어 천문학자들의 자리를 대체하고 있는 것처럼 보인다. 그런데 이렇게 발전된 기술이 아마추어 천문학자들에게 새로운 길을 열어주기도 한다. 그 중 대표적인 사례가 ‘갤럭시 주(Galaxy Zoo)’ 프로젝트다.

인터넷이 없던 시대라면 아마 이 ‘갤럭시 ’주’ 프로젝트는 이뤄지지 못했을 것이 분명하다. 이 프로젝트는 웹 기반으로 참여할 수 있기 때문에 전 세계 어디에서라도 프로젝트에 관심만 있다면 쉽게 참여할 수 있다는 장점이 있다(물론 사이트가 영어로만 되어 있는 점은 아쉬운 부분이다).

이 프로젝트의 시작은 이렇다. 2000년에 들어서면서 ‘슬로언 디지털 하늘 탐사(Sloan Digital Sky Survey)’라는 프로젝트가 진행되었다. 전체 하늘의 4분의 1에 해당하는 영역을 수 년에 걸쳐서 깊게 탐사하는 대형 관측 사업이었다. 그 탐사의 결과물로 수백만 개의 은하들에 대한 새로운 영상을 얻을 수 있었는데, 문제는 그 다음이었다. 은하 연구를 시작하는 가장 기본적인 일 중 하나는 바로 은하의 형태를 분류하는 일인데, 이러한 은하 형태 분류는 대부분의 경우에 사람이 컴퓨터보다 훨씬 더 잘 하는 것으로 알려져 있다. 즉 수백만 개에 이르는 은하를 일일이 사람 눈으로 보고 분류할 필요가 생긴 것이다. 수십 명이 달라붙어도 수 년은 족히 걸릴 일이었다.

그런데 이를 해결하기 위해서 ‘갤럭시 주’라는 시민 과학 참여 프로젝트가 시작됐다. 참여 방법은 아주 간단했는데, 회원 가입 후 짧은 기본 교육을 받은 다음, 임의로 나타나는 은하의 형태를 서너 가지 정도의 유형으로 고르기만 하면 되는 일이었다. 결과적으로는 약 오십만 명에 이르는 일반 시민이 자발적으로 참여해서 은하의 형태 분류를 해냈고, 관련된 논문만 20여 편에 이르는 성공적인 프로젝트가 되었다.

또한 이 프로젝트에 참가한 시민 중 한 명인 네덜란드의 학교 교사 ‘해니 반 아르켈’은 푸른 빛이 도는 특이한 천체를 반복적으로 목격하고 이를 프로젝트 천문학자들과 의논하였다. 천문학자들도 이 천체가 독특하다는 것을 파악하고 이 역시 새로운 논문으로 발표하기도 했다.1) 이 특이한 천체(실제로는 가스 구름)는 최초 발견자의 이름을 따서 ‘해니의 천체(Hanny’s Voorwerp)’라고 명명하였다.

천문학자들이 필요로 하는 인력과 아마추어 천문학자들의 참여 욕구가 인터넷이라는 공간에서 적절하게 맞닿은 결과, 매우 성공적인 프로젝트를 이룰 수 있게 된 것이다. 현재는 다른 은하 탐사 결과물들을 대상으로 다시 새롭게 시작한 상태이다.

아마추어 천문학자들의 이러한 전통적인 참여 방식은 21세기가 되면서 조금씩 변화하고 있다. 요즘엔 소행성과 혜성의 발견은 자동화된 망원경들이 24시간 밤하늘을 감시하면서 찾아내고 있다. 발전된 기술이 아마추어 천문학자들의 자리를 대체하고 있는 것처럼 보인다. 그런데 이렇게 발전된 기술이 아마추어 천문학자들에게 새로운 길을 열어주기도 한다. 그 중 대표적인 사례가 ‘갤럭시 주(Galaxy Zoo)’ 프로젝트다.

인터넷이 없던 시대라면 아마 이 ‘갤럭시 ’주’ 프로젝트는 이뤄지지 못했을 것이 분명하다. 이 프로젝트는 웹 기반으로 참여할 수 있기 때문에 전 세계 어디에서라도 프로젝트에 관심만 있다면 쉽게 참여할 수 있다는 장점이 있다(물론 사이트가 영어로만 되어 있는 점은 아쉬운 부분이다).

이 프로젝트의 시작은 이렇다. 2000년에 들어서면서 ‘슬로언 디지털 하늘 탐사(Sloan Digital Sky Survey)’라는 프로젝트가 진행되었다. 전체 하늘의 4분의 1에 해당하는 영역을 수 년에 걸쳐서 깊게 탐사하는 대형 관측 사업이었다. 그 탐사의 결과물로 수백만 개의 은하들에 대한 새로운 영상을 얻을 수 있었는데, 문제는 그 다음이었다. 은하 연구를 시작하는 가장 기본적인 일 중 하나는 바로 은하의 형태를 분류하는 일인데, 이러한 은하 형태 분류는 대부분의 경우에 사람이 컴퓨터보다 훨씬 더 잘 하는 것으로 알려져 있다. 즉 수백만 개에 이르는 은하를 일일이 사람 눈으로 보고 분류할 필요가 생긴 것이다. 수십 명이 달라붙어도 수 년은 족히 걸릴 일이었다.

그런데 이를 해결하기 위해서 ‘갤럭시 주’라는 시민 과학 참여 프로젝트가 시작됐다. 참여 방법은 아주 간단했는데, 회원 가입 후 짧은 기본 교육을 받은 다음, 임의로 나타나는 은하의 형태를 서너 가지 정도의 유형으로 고르기만 하면 되는 일이었다. 결과적으로는 약 오십만 명에 이르는 일반 시민이 자발적으로 참여해서 은하의 형태 분류를 해냈고, 관련된 논문만 20여 편에 이르는 성공적인 프로젝트가 되었다.

또한 이 프로젝트에 참가한 시민 중 한 명인 네덜란드의 학교 교사 ‘해니 반 아르켈’은 푸른 빛이 도는 특이한 천체를 반복적으로 목격하고 이를 프로젝트 천문학자들과 의논하였다. 천문학자들도 이 천체가 독특하다는 것을 파악하고 이 역시 새로운 논문으로 발표하기도 했다.1) 이 특이한 천체(실제로는 가스 구름)는 최초 발견자의 이름을 따서 ‘해니의 천체(Hanny’s Voorwerp)’라고 명명하였다.

천문학자들이 필요로 하는 인력과 아마추어 천문학자들의 참여 욕구가 인터넷이라는 공간에서 적절하게 맞닿은 결과, 매우 성공적인 프로젝트를 이룰 수 있게 된 것이다. 현재는 다른 은하 탐사 결과물들을 대상으로 다시 새롭게 시작한 상태이다.

천문학을 넘어서... ‘주니버스’

'갤럭시 주’ 프로젝트의 성공에 힘을 받아 다양한 종류의 시민 과학 참여 프로젝트가 만들어지기 시작했다. 이러한 프로젝트들을 한데 모아놓은 포털이 바로 ‘주니버스(Zooniverse)’이다. 여기에는 천문학뿐만 아니라 기상학, 생물학, 그리고 고고학에 이르기까지 다양한 웹 기반 시민 과학 참여 프로젝트들의 링크를 담고 있다. 간단하게 그 내용들을 소개하면 다음과 같다:

천문학

'갤럭시 주’ 프로젝트의 성공에 힘을 받아 다양한 종류의 시민 과학 참여 프로젝트가 만들어지기 시작했다. 이러한 프로젝트들을 한데 모아놓은 포털이 바로 ‘주니버스(Zooniverse)’이다. 여기에는 천문학뿐만 아니라 기상학, 생물학, 그리고 고고학에 이르기까지 다양한 웹 기반 시민 과학 참여 프로젝트들의 링크를 담고 있다. 간단하게 그 내용들을 소개하면 다음과 같다:

천문학

- 은하의 형태 분류 (Galaxy Zoo)

- 달의 표면 지형 연구 (Moon Zoo)

- 태양 활동 연구 (Solar Stormwatch)

- 외계 행성 탐사 (Planet hunters)

- 우리은하 별 생성 영역 연구 (The Milky Way Project) 기상학

- 옛 전투함의 날씨 기록을 이용한 지구 기상 연구 (oldWeather)

- 태풍 분류 연구 (CycloneCenter) 생물학

- 고래의 의사소통 연구 (WhaleFM)

- 해양 생물 연구 (Seafloor Explorer)

- 박쥐 감시 연구 (Bat Detective)

- 암 연구 (Cell Slider) 고고학

- 고대 그리스의 생활 연구 (Ancient Lives) 이처럼 다양한 프로젝트가 있는 가운데, 최근에는 ‘행성 사냥꾼’이라는 외계 행성 탐사 프로젝트(planethunters.org)에서 무려 4개의 별을 갖고 있는 행성을 찾아서 논문을 발표하기도 하였다.2) 이는 ‘갤럭시 주’ 프로젝트에 더불어, 시민 과학 참여 프로젝트가 실제로 과학을 하고 있다는 것을 보여주는 또 다른 사례라고 할 수 있다.

마치며 인터넷의 발달은 과학 애호가들에게 새로운 과학 참여의 기회를 만들어 주고 있는 것으로 보인다. 이러한 시민 참여 프로젝트는 많은 지식을 필요로 하지 않으면서도 과학을 좋아하는 이들로 하여금 과학에 직접 참여할 수 있도록 해준다는 장점이 있다. 과학자가 되고 싶었지만 여러 가지 사정으로 꿈을 이룰 수 없었던 분들에게는 아쉬움을 조금이나마 달랠 수 있는 좋은 기회가 될 수 있을 것 같다. 나와 같은 대학원생들에게는 이러한 시민 참여 프로젝트가 새로운 충격이기도 하다. 열정적인 이들을 보면서 나도 더욱 분발해서 과학을 즐겨야겠다는 생각을 다져보게 해준다. 아마추어의 열정을 뛰어넘는 진정한 과학자가 되기 위해 오늘도 노력해야겠다. 1) Lintott et al. 2011, "Galaxy Zoo : 'Hanny's Voorwerp', a quasar light echo?" (http://arxiv.org/abs/0906.5304)

2) Schwamb et al. 2012, "Planet Hunters: A Transiting Circumbinary Planet in a Quadruple Star System" (http://arxiv.org/abs/1210.3612)

<한겨레 인기기사>

■ ‘고준위 핵폐기물’ 차기정부에 떠넘기는 MB정부

■ 담배는 편의점이 파는데…담배광고료는 본사가 ‘꿀꺽’

■ 유인원도 ‘중년의 위기’ 겪는다

■ 검찰이 사전에 ‘떡검’ 못거르는 이유는?

■ ‘참이슬’ 200억병 팔았다

■ “연내 미분양 털자” 건설사들 파격조건 ‘봇물’

■ [화보] 삼성가 장손 ‘뒷문 참배’ 못해?…추모식 불참

열정적인 아마추어 천문학자들 이번 연재를 통해 몇 번 언급한 것처럼 나는 아마추어 천문학을 하는 사람들의 열정에 의해 천문학의 길로 들어서게 되었다. 그들이 아니었다면 나는 아직도 목성을 밤하늘에서 볼 수 있는지조차 모르는 평범한 사람들 중 하나였을 것이다. 그동안 만났던 아마추어 천문학자들은 평범한 학생이고 시민이었지만 밤하늘을 사랑하는 그 열정만큼은 내가 지금까지 봐온 어느 천문학 전공 대학원생들보다 더하면 더했지 부족하지 않았다. 정말 ‘아마추어(애호가)’라는 그 명칭에 어울리는 사람들이었다. 열정적인 아마추어 천문학자들은 프로 천문학자들보다 밤하늘을 더 많이 들여다보기 때문에 일정 부분 그들이 천문학의 발전에 기여할 수 있는 부분이 있는 것도 사실이다. 그래서 그런지 이런 아마추어 천문학자들과 함께, 천문학 학문의 영역에서 함께 어울리고 싶다는 욕심을 가져본 적이 있다. 대학에 들어오자마자 이런 생각을 처음 정리해볼 수 있었던 기회가 있었다. 천문우주학 전공을 희망하는 대학 1학년 학생들을 대상으로 하는 수업인 <우주의 탐구>에서는 모든 학생들에게 한 학기 동안 개별적으로 자유로운 주제의 ‘텀 프로젝트’를 과제로 내줬다. 그 수업을 수강했던 나는 무슨 배짱이었는지 몰라도 ‘아마추어와 프로 천문학자들의 협동’이라는 조금은 엄한 주제를 잡았다. 용감하게 시작하긴 했지만 국내외 사례를 조금 찾아보고 국내 아마추어 천문학 동호회를 표로 정리해보는 것으로 어설프게 마무리 지었다. 생각해보면 그때의 나는 프로 천문학자의 길에서 멀리 있었기 때문에 뭘 정리해보려고 해도 부족할 수밖에 없는 수준이었다. 내 수준도 많이 부족했지만, 사실 아마추어 천문학 영역에서 실제 천문학을 수행하는 사례도 많이 제한되어 있었다. 가장 활발한 부분 중 하나는 소행성/혜성 탐사다. 국외의 경우 아마추어 천문학자들이 혜성이나 소행성을 발견하는 일이 종종 있었다. 1996년 밤하늘을 환하게 밝혔던 헤일-밥 혜성 역시 토마스 밥이라는 아마추어 천문학자와 앨런 헤일이라는 프로 천문학자가 동시에 발견했다. 국내의 경우 아마추어 천문학자이던 이태형(현재 천문우주기획 대표이사 및 충남대 천문우주학과 겸임교수)씨가 1998년에 한국인 최초로 소행성을 발견하기도 했지만 아쉽게도 그 외의 사례들은 찾을 수 없었다. 우리에게 영화 <콘택트>로 잘 알려진 ‘세티(SETI)’라는 이름의 프로젝트는 참가자들의 컴퓨터 자원을 활용하여 외계에서 오는 신호를 분석하는 일들을 진행하고 있긴 하지만 이는 컴퓨터 자원을 이용하는 것이지 인적 자원을 이용하는 것이라고 보기엔 어렵다. 결국 그렇게 나의 짧은 텀 프로젝트 보고서는 마무리를 지을 수밖에 없었다. 관대한 수업 조교님 덕분에 학점은 그럭저럭 나왔지만 아쉬움은 남았다.

시민 과학 참여 프로젝트의 선구자, '갤럭시 주' 프로젝트

http://www.galaxyzoo.org

천문학을 넘어서... ‘주니버스’

https://www.zooniverse.org/

- 은하의 형태 분류 (Galaxy Zoo)

- 달의 표면 지형 연구 (Moon Zoo)

- 태양 활동 연구 (Solar Stormwatch)

- 외계 행성 탐사 (Planet hunters)

- 우리은하 별 생성 영역 연구 (The Milky Way Project) 기상학

- 옛 전투함의 날씨 기록을 이용한 지구 기상 연구 (oldWeather)

- 태풍 분류 연구 (CycloneCenter) 생물학

- 고래의 의사소통 연구 (WhaleFM)

- 해양 생물 연구 (Seafloor Explorer)

- 박쥐 감시 연구 (Bat Detective)

- 암 연구 (Cell Slider) 고고학

- 고대 그리스의 생활 연구 (Ancient Lives) 이처럼 다양한 프로젝트가 있는 가운데, 최근에는 ‘행성 사냥꾼’이라는 외계 행성 탐사 프로젝트(planethunters.org)에서 무려 4개의 별을 갖고 있는 행성을 찾아서 논문을 발표하기도 하였다.2) 이는 ‘갤럭시 주’ 프로젝트에 더불어, 시민 과학 참여 프로젝트가 실제로 과학을 하고 있다는 것을 보여주는 또 다른 사례라고 할 수 있다.

마치며 인터넷의 발달은 과학 애호가들에게 새로운 과학 참여의 기회를 만들어 주고 있는 것으로 보인다. 이러한 시민 참여 프로젝트는 많은 지식을 필요로 하지 않으면서도 과학을 좋아하는 이들로 하여금 과학에 직접 참여할 수 있도록 해준다는 장점이 있다. 과학자가 되고 싶었지만 여러 가지 사정으로 꿈을 이룰 수 없었던 분들에게는 아쉬움을 조금이나마 달랠 수 있는 좋은 기회가 될 수 있을 것 같다. 나와 같은 대학원생들에게는 이러한 시민 참여 프로젝트가 새로운 충격이기도 하다. 열정적인 이들을 보면서 나도 더욱 분발해서 과학을 즐겨야겠다는 생각을 다져보게 해준다. 아마추어의 열정을 뛰어넘는 진정한 과학자가 되기 위해 오늘도 노력해야겠다. 1) Lintott et al. 2011, "Galaxy Zoo : 'Hanny's Voorwerp', a quasar light echo?" (http://arxiv.org/abs/0906.5304)

2) Schwamb et al. 2012, "Planet Hunters: A Transiting Circumbinary Planet in a Quadruple Star System" (http://arxiv.org/abs/1210.3612)

| |

■ ‘고준위 핵폐기물’ 차기정부에 떠넘기는 MB정부

■ 담배는 편의점이 파는데…담배광고료는 본사가 ‘꿀꺽’

■ 유인원도 ‘중년의 위기’ 겪는다

■ 검찰이 사전에 ‘떡검’ 못거르는 이유는?

■ ‘참이슬’ 200억병 팔았다

■ “연내 미분양 털자” 건설사들 파격조건 ‘봇물’

■ [화보] 삼성가 장손 ‘뒷문 참배’ 못해?…추모식 불참

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)