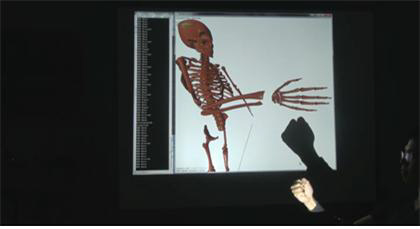

한국과학기술연구원의 한 연구원이 팔에 생체신호 인식 전극을 붙이고 사람의 행동을 근전도 신호로 예측해 멀리 떨어져 있는 로봇 손을 움직이는 생체신호 기반 의도 인식 실험을 하고 있다. 한국과학기술연구원 제공

뇌에서 근육으로 가는 근전도 신호

로봇이 미리 측정해 사람행동 예측

행동패턴 계산하는 데 50초면 가능

복잡한 동작 해석도 90%이상 정확

마음대로 움직이는 로봇팔 길열어

로봇이 미리 측정해 사람행동 예측

행동패턴 계산하는 데 50초면 가능

복잡한 동작 해석도 90%이상 정확

마음대로 움직이는 로봇팔 길열어

사람과 가위바위보를 하면 항상 이기는 로봇이 있다. 사람보다 가위바위보를 먼저 내는데도 이긴다. 로봇이 ‘독심술’이라도 가진 것일까? 로봇이 사람의 마음을 읽어 대응한다면, 이는 “로봇은 인간의 명령에 복종해야 한다”는 공상과학작가 아이작 아시모프의 ‘로봇 3원칙’에 어긋난다. 로봇이 가위바위보를 이기는 비밀은 ‘근전도’(EMG) 신호라는 근육에서 나오는 생체신호에 숨겨져 있다.

한국과학기술연구원(키스트) 실감교류 인체감응솔루션연구단의 김기훈 선임연구원 연구팀은 26~27일 서울 코엑스에서 열리는 ‘2012년 미래융합기술포럼 및 성과전시회’에서 생체신호를 이용한 동작의도 인식기술을 선보였다. 이 기술을 이용하면 사람이 행동을 하기 이전에 어떤 행동을 할지 미리 예측을 할 수 있다. 사람이 의식행동을 할 때는 뇌에서 먼저 생각을 하면 뇌파가 형성되고 이 전기신호가 신경을 통해 근육에 전달된다. 이것이 근전도 신호다. 동작보다 앞서 나오는 생체신호로는 유일하다. 근육은 이 신호를 받은 지 0.02~0.03초 뒤에 실제로 움직이기 때문에 근전도 신호를 미리 측정하면 사람이 어떤 행동을 할지 알 수 있다. 이 기술을 이용해 미리 예측한 사람의 행동의지를 원격지의 로봇한테 전달하면 영화 <써로게이트>나 <아바타>에서처럼 자기 대신 움직이는 분신 로봇의 활동이 가능해진다. 가위바위보를 할 때 사람이 주먹을 낼 생각을 하면 근전도 신호가 먼저 작동하고, 이를 알아챈 로봇이 보를 내어 항상 이길 수 있는 것이다. 그러나 이 기술은 먼 미래의 아바타를 만들기에 앞서 절단환자나 마비환자 같은 신체장애인의 재활에 실질적으로 활용될 수 있다.

김기훈 박사는 “근전도 신호를 이용해 양팔이 잘린 환자가 의수를 자기 마음대로 움직이는 실험은 이미 성공했다”고 말했다. 김 박사가 참여한 미국 연구팀은 감전으로 두 팔을 잃은 남자의 로봇팔을 근전도 신호로 움직이도록 하는 데 성공했다. 한쪽 팔을 잃은 또다른 미국 여성은 심지어 로봇 손가락을 통해 감촉을 느끼는 수준에까지 이르렀다. 그러나 지금까지의 기술은 사람이 어떤 행동을 할지 예측할 수 있을 정도로 빨리 반응하지 못하는데다 젤로 정해진 부위의 살갗에 붙이는 의료용 전극을 사용해 일상에서 널리 쓰이기에는 한계가 있었다.

김 박사팀의 연구가 주목받는 것은 이 두가지를 모두 해결했기 때문이다. 연구팀이 개발한 소형 전극 시스템은 어느 부위의 근육에 부착하더라도 순차적으로 전달되는 생체신호의 시간차를 계산해 근전도 신호만 추출해낼 수 있다. 또 연구팀은 여러 전극에 섞여 들어오는 신호들을 분석해 사람이 특정한 행동을 할 때 어떤 근육들이 움직이는지를 알아맞히고, 거꾸로 특정 신호들이 들어올 때 어떤 행동을 할지를 알아내는 계산시스템(알고리즘)을 만들어냈다. 살갗에 붙이는 젤 방식이 행동패턴을 계산하는 데 5분이 걸리던 데 비해 김 박사팀의 알고리즘은 50초면 계산해낸다. 가위바위보를 알아맞히는 일 정도는 100% 정확하고, 복잡한 행동패턴 인식도 90% 이상의 정확도를 보이고 있다.

김 박사는 “로봇팔을 갖게 된 환자한테서 아내 손의 따뜻함을 느끼는 것이 소원이라는 말을 들었다. 촉감 등의 감각을 복원하는 기술을 개발하면 실감교류를 통해 멀리 떨어져 있는 가족과 함께 있는 것처럼 생활할 수 있고 신체 장애를 지닌 사람들이 불편과 불평등을 겪지 않게 될 것”이라고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

김 박사팀의 연구가 주목받는 것은 이 두가지를 모두 해결했기 때문이다. 연구팀이 개발한 소형 전극 시스템은 어느 부위의 근육에 부착하더라도 순차적으로 전달되는 생체신호의 시간차를 계산해 근전도 신호만 추출해낼 수 있다. 또 연구팀은 여러 전극에 섞여 들어오는 신호들을 분석해 사람이 특정한 행동을 할 때 어떤 근육들이 움직이는지를 알아맞히고, 거꾸로 특정 신호들이 들어올 때 어떤 행동을 할지를 알아내는 계산시스템(알고리즘)을 만들어냈다. 살갗에 붙이는 젤 방식이 행동패턴을 계산하는 데 5분이 걸리던 데 비해 김 박사팀의 알고리즘은 50초면 계산해낸다. 가위바위보를 알아맞히는 일 정도는 100% 정확하고, 복잡한 행동패턴 인식도 90% 이상의 정확도를 보이고 있다.

김 박사는 “로봇팔을 갖게 된 환자한테서 아내 손의 따뜻함을 느끼는 것이 소원이라는 말을 들었다. 촉감 등의 감각을 복원하는 기술을 개발하면 실감교류를 통해 멀리 떨어져 있는 가족과 함께 있는 것처럼 생활할 수 있고 신체 장애를 지닌 사람들이 불편과 불평등을 겪지 않게 될 것”이라고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)