30 센티미터 키 식물의 꽃잎에서 생겨나는 전기장(오른쪽)과 전위차(왼쪽). 이상적 조건을 바탕으로 한 컴퓨터 모델링. 출처/ Science

꽃의 색깔, 모양, 냄새 외에 전기장 변화를 먹이 단서 활용

영국 대학 연구팀, 전극연결 인조꽃 등 이용한 실험서 밝혀

벌들은 꽃의 색깔, 모양, 냄새 같은 단서를 감지해 단즙 많은 꽃을 찾아내기도 하지만, 꽃에서 나오는 전기장도 감지해 먹이 찾기의 단서로 활용하는 것으로 밝혀졌다는 실험 결과가 나왔다. 영국 브리스톨대학 생물학자인 대니얼 로버트 교수 연구팀이 밝힌 이런 연구결과는 과학저널 <사이언스> 온라인판에 발표됐다. 이는 곤충의 전기장 감지 능력을 처음으로 보고한 논문으로 평가되고 있다. 논문과 여러 보도를 종합하면, 단즙 먹이를 찾는 벌과 꽃가루를 퍼뜨리려고 꽃가루받이 곤충을 끌어들이는 꽃 사이에 전기 현상이 이용된다는 사실은 이번에 처음 알려진 것은 아니다. 벌은 빠른 날개짓을 하며 나는 동안에 허공의 먼지나 입자들과 마찰을 일으켜 전자를 잃고는 흔히 양전하 상태를 띠곤 한다. 또한 주변 허공의 양전하 상태 때문에 음전하가 꽃잎 쪽으로 몰려 꽃은 음전하를 띠곤 하는 것으로 알려져 왔다. 이때문에 벌이 꽃잎에 날아오면 음전하를 띤 꽃가루가 양전하를 띤 벌 몸에 날아가 달라붙는다는 것이다. 그러면서 벌의 방문은 꽃잎의 전하 상태도 바꿔놓게 마련이다. 이런 발견은 1970년대에 일부 보고됐으나, 먹이 찾기 활동에서 벌들이 이런 전기 상태를 어떻게 감지하고 활용하는지는 알려지지 않았다.

이번 연구팀은 벌과 꽃의 미세한 전기 변화를 측정할 수 있는 실험 장치를 만들어 과연 벌이 먹이 찾기 과정에서 꽃의 전기장을 감지하는지, 그런 전기장의 변화나 차이를 식별할 수 있는지 확인하는 실험을 했다. 전극을 연결하고 단즙을 담은 인조 꽃과 전극 연결 없이 쓴즙을 담은 인조 꽃을 만들어 뒝벌(Bombus terrestris)들이 자유롭게 먹이를 찾아가도록 했다. 연구팀은 이 실험에서 벌들이 점차 먹이 찾기 학습을 거치면서 80퍼센트의 정확도로 전기장이 있는 인조 꽃들을 찾아갔으며, 전극 연결을 끊자 아무런 단서가 없을 때처럼 정확도가 절반 정도로 떨어져 사실상 무작위로 꽃들을 찾아다니는 것으로 나타났다고 보고했다. 이는 전기장이 있는 꽃에 좋은 먹이가 있다는 식별 단서가 벌들한테서 사라졌기 때문인 것으로 풀이된다.

연구팀은 벌들이 전기장이 있는지 여부만을 감지하는 데에서 더 나아가 전기장 패턴의 변화를 식별할 수 있는지도 알아봤다. 꽃의 전기장은 꽃잎 모양에 따라 미세하게 다르다는 사실을 확인한 연구팀은, 꽃의 중앙과 주변에 전압차를 둔 인조 꽃과 전압차가 없는 인조 꽃을 만들어 벌들이 이를 식별하는지 살펴보는 실험을 벌였다. 이 실험에선 벌들이 두 인조 꽃들을 서로 다르게 구분했으나, 전압차를 없애자 둘을 구분하지 못하는 것으로 나타났다고 보고했다. 같은 모양과 색깔의 꽃잎에 전기장이 형성돼 있더라도 그 패턴에 차이가 있다면 벌들은 다르게 감지할 수 있음을 보여준다는 것이다.

이런 꽃의 전기장 차이는 단즙 먹이를 찾는 벌들한테 좋은 정보가 될 수 있다. 양전하를 띤 벌들이 음전하를 띤 꽃잎을 방문하고 나면 꽃잎의 전하 상태도 바뀌기 때문에, 꽃의 전기장이 미약하다면 다른 가루받이 곤충이 이미 꽃에서 단즙을 빨아먹고 다녀갔음을 뜻하게 뜻하기 때문이다. 또한 전기장 패턴의 차이가 나타난다면 같은 색깔과 모양의 꽃잎들이라도 벌들은 이를 서로 구분된 먹잇감으로 기억해둘 수도 있을 것이다.

연구팀은 언론매체들과 한 인터뷰에서 곤충이 전기장을 감지할 수 있다는 것은 놀라운 발견이라며 벌들은 꽃의 색깔, 모양, 냄새와 더불어 전기장을 여러 단서 중 하나로 활용해 더 빠르고 효율적으로 먹이를 찾을 수 있는 것으로 여겨진다고 말했다. 하지만 벌이 전기장을 어떻게 감지하는지, 다른 곤충들도 비슷하게 전기장 감지 능력을 지니고 있는지는 밝혀지지 않았다. 연구자들은 예전의 브라운관 텔레비전 앞에선 머리카락이 텔레비전 쪽으로 쭈뼛 일어서는 것처럼, 벌의 몸털이 꽃의 전기장에 민감한 반응을 하면서 꽃의 전기장 과 그 패턴을 감지할 수 있는 게 아닌가 추측한다고 덧붙였다.

이번 연구팀은 벌과 꽃의 미세한 전기 변화를 측정할 수 있는 실험 장치를 만들어 과연 벌이 먹이 찾기 과정에서 꽃의 전기장을 감지하는지, 그런 전기장의 변화나 차이를 식별할 수 있는지 확인하는 실험을 했다. 전극을 연결하고 단즙을 담은 인조 꽃과 전극 연결 없이 쓴즙을 담은 인조 꽃을 만들어 뒝벌(Bombus terrestris)들이 자유롭게 먹이를 찾아가도록 했다. 연구팀은 이 실험에서 벌들이 점차 먹이 찾기 학습을 거치면서 80퍼센트의 정확도로 전기장이 있는 인조 꽃들을 찾아갔으며, 전극 연결을 끊자 아무런 단서가 없을 때처럼 정확도가 절반 정도로 떨어져 사실상 무작위로 꽃들을 찾아다니는 것으로 나타났다고 보고했다. 이는 전기장이 있는 꽃에 좋은 먹이가 있다는 식별 단서가 벌들한테서 사라졌기 때문인 것으로 풀이된다.

연구팀은 벌들이 전기장이 있는지 여부만을 감지하는 데에서 더 나아가 전기장 패턴의 변화를 식별할 수 있는지도 알아봤다. 꽃의 전기장은 꽃잎 모양에 따라 미세하게 다르다는 사실을 확인한 연구팀은, 꽃의 중앙과 주변에 전압차를 둔 인조 꽃과 전압차가 없는 인조 꽃을 만들어 벌들이 이를 식별하는지 살펴보는 실험을 벌였다. 이 실험에선 벌들이 두 인조 꽃들을 서로 다르게 구분했으나, 전압차를 없애자 둘을 구분하지 못하는 것으로 나타났다고 보고했다. 같은 모양과 색깔의 꽃잎에 전기장이 형성돼 있더라도 그 패턴에 차이가 있다면 벌들은 다르게 감지할 수 있음을 보여준다는 것이다.

이런 꽃의 전기장 차이는 단즙 먹이를 찾는 벌들한테 좋은 정보가 될 수 있다. 양전하를 띤 벌들이 음전하를 띤 꽃잎을 방문하고 나면 꽃잎의 전하 상태도 바뀌기 때문에, 꽃의 전기장이 미약하다면 다른 가루받이 곤충이 이미 꽃에서 단즙을 빨아먹고 다녀갔음을 뜻하게 뜻하기 때문이다. 또한 전기장 패턴의 차이가 나타난다면 같은 색깔과 모양의 꽃잎들이라도 벌들은 이를 서로 구분된 먹잇감으로 기억해둘 수도 있을 것이다.

연구팀은 언론매체들과 한 인터뷰에서 곤충이 전기장을 감지할 수 있다는 것은 놀라운 발견이라며 벌들은 꽃의 색깔, 모양, 냄새와 더불어 전기장을 여러 단서 중 하나로 활용해 더 빠르고 효율적으로 먹이를 찾을 수 있는 것으로 여겨진다고 말했다. 하지만 벌이 전기장을 어떻게 감지하는지, 다른 곤충들도 비슷하게 전기장 감지 능력을 지니고 있는지는 밝혀지지 않았다. 연구자들은 예전의 브라운관 텔레비전 앞에선 머리카락이 텔레비전 쪽으로 쭈뼛 일어서는 것처럼, 벌의 몸털이 꽃의 전기장에 민감한 반응을 하면서 꽃의 전기장 과 그 패턴을 감지할 수 있는 게 아닌가 추측한다고 덧붙였다.

[참조 자료] 브리스톨대학 보도자료 | 네이처 뉴스 | 가디언 뉴스

오철우 한겨레신문사 과학담당 기자, 사이언스온 운영

1990년 한겨레신문사에 입사해 편집부, 사회부, 문화부, 생활과학부 등을 거쳤으며 주로 과학담당 기자로 일했다. <과학의 수사학>, <과학의 언어> 등을 번역했으며, <갈릴레오의 두 우주체제에 관한 대화>를 썼다.

이메일 : cheolwoo@hani.co.kr 트위터 : @wateroo <한겨레 인기기사>

■ 하느님 20명, 재림예수 50명이 한국에 있다?

■ 소설가 공지영씨 경찰 조사 받아

■ 검찰, 고영욱에 전자발찌 부착 명령 청구

■ [단독] 검찰, 조용기 목사 ‘100억대 배임’ 확인

■ 박지성, 주전 제외?…‘2군 경기’ 출전 굴욕

영국 대학 연구팀, 전극연결 인조꽃 등 이용한 실험서 밝혀

벌들은 꽃의 색깔, 모양, 냄새 같은 단서를 감지해 단즙 많은 꽃을 찾아내기도 하지만, 꽃에서 나오는 전기장도 감지해 먹이 찾기의 단서로 활용하는 것으로 밝혀졌다는 실험 결과가 나왔다. 영국 브리스톨대학 생물학자인 대니얼 로버트 교수 연구팀이 밝힌 이런 연구결과는 과학저널 <사이언스> 온라인판에 발표됐다. 이는 곤충의 전기장 감지 능력을 처음으로 보고한 논문으로 평가되고 있다. 논문과 여러 보도를 종합하면, 단즙 먹이를 찾는 벌과 꽃가루를 퍼뜨리려고 꽃가루받이 곤충을 끌어들이는 꽃 사이에 전기 현상이 이용된다는 사실은 이번에 처음 알려진 것은 아니다. 벌은 빠른 날개짓을 하며 나는 동안에 허공의 먼지나 입자들과 마찰을 일으켜 전자를 잃고는 흔히 양전하 상태를 띠곤 한다. 또한 주변 허공의 양전하 상태 때문에 음전하가 꽃잎 쪽으로 몰려 꽃은 음전하를 띠곤 하는 것으로 알려져 왔다. 이때문에 벌이 꽃잎에 날아오면 음전하를 띤 꽃가루가 양전하를 띤 벌 몸에 날아가 달라붙는다는 것이다. 그러면서 벌의 방문은 꽃잎의 전하 상태도 바꿔놓게 마련이다. 이런 발견은 1970년대에 일부 보고됐으나, 먹이 찾기 활동에서 벌들이 이런 전기 상태를 어떻게 감지하고 활용하는지는 알려지지 않았다.

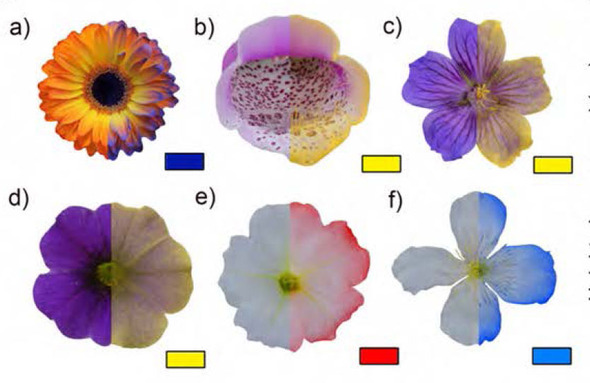

각 꽃잎의 절반 왼쪽은 자연 상태이며, 절반 오른쪽은 꽃잎 모양에 따라 다른 전기장 차이를 보여주는 그림. 이처럼 꽃잎 모양에 따라 전기장의 모양도 달라진다. 출처/ Science

| |

1990년 한겨레신문사에 입사해 편집부, 사회부, 문화부, 생활과학부 등을 거쳤으며 주로 과학담당 기자로 일했다. <과학의 수사학>, <과학의 언어> 등을 번역했으며, <갈릴레오의 두 우주체제에 관한 대화>를 썼다.

이메일 : cheolwoo@hani.co.kr 트위터 : @wateroo <한겨레 인기기사>

■ 하느님 20명, 재림예수 50명이 한국에 있다?

■ 소설가 공지영씨 경찰 조사 받아

■ 검찰, 고영욱에 전자발찌 부착 명령 청구

■ [단독] 검찰, 조용기 목사 ‘100억대 배임’ 확인

■ 박지성, 주전 제외?…‘2군 경기’ 출전 굴욕

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)