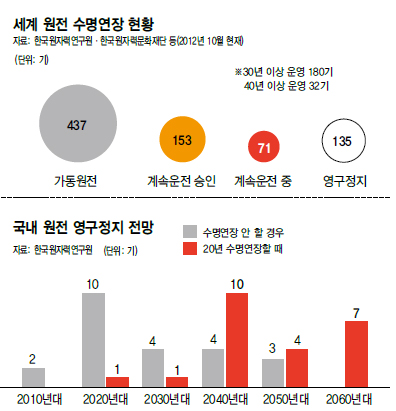

세계 135기 한국 10~30년뒤 12기 대기

IAEA, 2050년까지 1천조 시장 전망

국내서 논의 잇따라…6월 학회 출범

원자력연 “혁신기술 개발 먼저”

한쪽선 “시장-기술 개발 동시에”

IAEA, 2050년까지 1천조 시장 전망

국내서 논의 잇따라…6월 학회 출범

원자력연 “혁신기술 개발 먼저”

한쪽선 “시장-기술 개발 동시에”

원자력계에서 금기로 여기던 ‘원전 해체’ 문제가 본격적인 사회 현안으로 떠오르고 있다. 지난달 21일 국회에서는 ‘원자력발전소, 이대로 좋은가?’라는 정책토론회가 열렸다. 앞서 12일에는 세계원전안전해체학회(EDENS) 준비위원회가 ‘원전 안전문제와 해체기술’이라는 제목의 국제 세미나를 열었다. 학회는 오는 6월 경주에서 30여개국이 참가하는 총회를 열고 공식 출범한다. 지난 2월에는 한국수력원자력(한수원)이 각계 전문가 100여명을 불러 ‘원전 해체 기술개발 워크숍’을 열기도 했다.

세계원전안전해체학회 발족을 주도하고 있는 서균렬 서울대 원자핵공학과 교수는 “그동안 한수원 등이 거론 자체를 터부시하던 원전 해체 문제를 공개적으로 논의하기 시작한 것은 지난해 11월 원자력진흥위원회가 원전 해체 기반기술 개발계획을 세운 게 전환점이 됐지만, 일본 후쿠시마 원전처럼 우리나라에서도 예기치 못한 사고가 일어날 가능성을 배제할 수 없고 월성원전 1호기의 계속운전이 어려울 수도 있다는 현실적 판단 때문”이라고 분석했다. 아랍에미리트 이후 답보 상태에 있는 원전 수출의 타개책으로 수백조원에 이르는 새 원전 해체 시장에 진출하려는 의도도 한 축을 형성한다.

현재 가동이 정지돼 해체를 기다리고 있는 원전은 전세계에 135기에 이른다. 여기에는 일본 후쿠시마 원전 4기도 포함돼 있다. 가동중인 원전은 지난해 10월 현재 437기로, 이 가운데 설계수명을 연장해 계속운전을 하고 있는 것이 71기, 계속운전 승인을 받은 원전이 153기에 이른다. 30년 이상 운영중인 원전만 전체의 절반인 212기다. 2004년 국제원자력기구(IAEA)는 원자력시설 해체 시장이 2030년에는 500조원, 2050년까지는 1000조원에 이를 것으로 예상했다. 원자력시설 가운데 70%가 상업용 원전이다. 적게 잡아도 1기당 2조원 정도로 계산한 셈이다.

원전 23기를 운영중인 우리나라도 수명연장을 하지 않는다면 2020년대까지, 20년 수명연장을 하더라도 2040년대까지 12기가 영구정지에 들어간다. 한수원이 지난해 수정해 상향조정한 1호기당 해체비용 6033억원을 적용해도 7조원의 해체비용이 필요하다. 전체 원전으로 따지면 14조원에 이른다. 국제원자력기구 식으로 계산하면 30조~40조원으로 불어난다. 김용수 한양대 원자력공학과 교수는 “사업자는 원전 신설 비용이 막대하기에 수명을 연장하려 하지만, 오히려 안전한 원전 해체가 원자력의 안전성을 높여 경제성을 높일 수 있다. 원전 해체 분야는 미래 시장의 블루오션이 될 수 있다. 우리는 일차적으로 수명연장을 하고 안 되면 해체에 들어간다는 정책인데, 어느 것이 원전 안전을 높이는 방법인지 고려해야 한다”고 말했다.

원전 해체는 준비단계에서부터 방사성 물질 제염 작업, 시설물 절단 및 철거, 연료 및 폐기물 처분, 환경복원 등의 단계로 이뤄진다. 아무리 일러도 15년, 완전히 녹지로 복원하는 데는 80년 이상이 걸린다. 더욱이 초기에 지은 원전은 해체를 고려하지 않고 원자로 등을 용접으로 견고하게 지어 고도의 해체기술이 필요하다. 최왕규 한국원자력연구원 책임연구원은 “우리는 연구용 원자로 2기와 우라늄변환시설 1기를 해체해본 경험이 있지만, 원전 해체 핵심 기반기술 38개 가운데 21개는 확보하지 못하고 있다”고 말했다. 정부는 앞으로 10년 동안 1500억원을 투자해 2022년까지는 21개 기술 개발을 완료한다는 계획을 세워놓고 있다.

그러나 원자력계 일부에서는 정부의 ‘추격형’ 기술개발 방식에 대해 다른 의견을 제시한다. 서균렬 교수는 “원전 해체는 원자로 건설과 달리 국가간 기밀사항이 없기 때문에 독자적 기술을 개발하기보다 곧바로 외국 기업과 합작을 통해 원전 해체 시장에 뛰어드는 것이 유리하다. 현재 가동중지된 원전들의 해체 작업이 지지부진한 것은 해체 인력이 없어서다. 기술을 독자개발하는 ‘추격형’이 아니라 인력을 세계 시장에 파견해 시장을 창출하면서 기술도 습득하는 ‘동참형’ 전략을 세워야 한다”고 강조했다.

이에 대해 최왕규 책임연구원은 “자체 기술을 개발한 상태에서 합작을 하는 것과 기술이 없는 상태에서 하는 것은 차이가 크다. 21개 기술 가운데 8가지 정도는 선진국 수준을 따라잡는 것이 아니라 혁신형으로 개발해 기술을 수출하겠다는 전략”이라고 말했다. 이헌석 에너지정의행동 대표는 “기술개발과 함께 법제도 개선과 원전 발전 정지에 따른 지역 지원 중단 문제 등 인문사회적 문제에 대한 대책도 마련돼야 한다”고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

<한겨레 인기기사>

원전 23기를 운영중인 우리나라도 수명연장을 하지 않는다면 2020년대까지, 20년 수명연장을 하더라도 2040년대까지 12기가 영구정지에 들어간다. 한수원이 지난해 수정해 상향조정한 1호기당 해체비용 6033억원을 적용해도 7조원의 해체비용이 필요하다. 전체 원전으로 따지면 14조원에 이른다. 국제원자력기구 식으로 계산하면 30조~40조원으로 불어난다. 김용수 한양대 원자력공학과 교수는 “사업자는 원전 신설 비용이 막대하기에 수명을 연장하려 하지만, 오히려 안전한 원전 해체가 원자력의 안전성을 높여 경제성을 높일 수 있다. 원전 해체 분야는 미래 시장의 블루오션이 될 수 있다. 우리는 일차적으로 수명연장을 하고 안 되면 해체에 들어간다는 정책인데, 어느 것이 원전 안전을 높이는 방법인지 고려해야 한다”고 말했다.

원전 해체는 준비단계에서부터 방사성 물질 제염 작업, 시설물 절단 및 철거, 연료 및 폐기물 처분, 환경복원 등의 단계로 이뤄진다. 아무리 일러도 15년, 완전히 녹지로 복원하는 데는 80년 이상이 걸린다. 더욱이 초기에 지은 원전은 해체를 고려하지 않고 원자로 등을 용접으로 견고하게 지어 고도의 해체기술이 필요하다. 최왕규 한국원자력연구원 책임연구원은 “우리는 연구용 원자로 2기와 우라늄변환시설 1기를 해체해본 경험이 있지만, 원전 해체 핵심 기반기술 38개 가운데 21개는 확보하지 못하고 있다”고 말했다. 정부는 앞으로 10년 동안 1500억원을 투자해 2022년까지는 21개 기술 개발을 완료한다는 계획을 세워놓고 있다.

그러나 원자력계 일부에서는 정부의 ‘추격형’ 기술개발 방식에 대해 다른 의견을 제시한다. 서균렬 교수는 “원전 해체는 원자로 건설과 달리 국가간 기밀사항이 없기 때문에 독자적 기술을 개발하기보다 곧바로 외국 기업과 합작을 통해 원전 해체 시장에 뛰어드는 것이 유리하다. 현재 가동중지된 원전들의 해체 작업이 지지부진한 것은 해체 인력이 없어서다. 기술을 독자개발하는 ‘추격형’이 아니라 인력을 세계 시장에 파견해 시장을 창출하면서 기술도 습득하는 ‘동참형’ 전략을 세워야 한다”고 강조했다.

이에 대해 최왕규 책임연구원은 “자체 기술을 개발한 상태에서 합작을 하는 것과 기술이 없는 상태에서 하는 것은 차이가 크다. 21개 기술 가운데 8가지 정도는 선진국 수준을 따라잡는 것이 아니라 혁신형으로 개발해 기술을 수출하겠다는 전략”이라고 말했다. 이헌석 에너지정의행동 대표는 “기술개발과 함께 법제도 개선과 원전 발전 정지에 따른 지역 지원 중단 문제 등 인문사회적 문제에 대한 대책도 마련돼야 한다”고 말했다.

이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

<한겨레 인기기사>

■ 아 울컥하네…직장인 속 뒤집어질 때 1위는

■ ‘데이터 선물하기’도 역시 남자가 여자에게 퍼주기

■ 낙마 김종훈 한국서 뺨맞고 미국서 화풀이?

■ 세계 최강 전투기 F-22 한반도 출격 ‘다음엔 핵항모?’

■ [화보] ‘벚꽃엔딩’처럼…진해 군항제 개막

■ 아 울컥하네…직장인 속 뒤집어질 때 1위는

■ ‘데이터 선물하기’도 역시 남자가 여자에게 퍼주기

■ 낙마 김종훈 한국서 뺨맞고 미국서 화풀이?

■ 세계 최강 전투기 F-22 한반도 출격 ‘다음엔 핵항모?’

■ [화보] ‘벚꽃엔딩’처럼…진해 군항제 개막

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)