제주시 구좌읍 김녕리 한국에너지기술연구원 제주글로벌연구센터 앞바다에 연구원이 개발한 ‘경사형 재킷’ 방식의 새로운 지지대 위에 설치된 풍력발전기 2대가 바닷바람을 맞으며 돌아가고 있다.

한국에너지기술연구원 제공

[과학과 내일] 해양에너지 찾는 ‘에기연 제주글로벌연구센터’

제주시에서 동쪽으로 30㎞ 떨어진 구좌읍 김녕리에는 각종 풍력발전기와 해수담수화 장치, 염분차 발전 실험실 등이 설치돼 있는 현대식 건물이 제주의 풍광과 어울려 이국적인 분위기를 연출하고 있다. 대전에 본원을 둔 한국에너지기술연구원(에기연)의 제주글로벌연구센터다. 센터는 애초 이곳에서 동쪽으로 2~3㎞ 떨어진 곳에 있었으나 문화재급 용천동굴이 발견돼 현 위치로 터를 옮겨야 했다. 예전에 제주 주민들은 민물(담수)이 샘솟는 용천을 중심으로 민가를 이뤘다. 연구센터가 이 민물과 바닷물을 이용해 발전을 하는 ‘염분차 발전’ 연구를 시작한 것은 우연만은 아닌 것이다.

화석연료를 대체하기 위한 신재생에너지 가운데 바다에서 생산할 수 있는 것으로 파력, 조력, 조류, 온도차, 염분차 등 다양한 에너지원이 꼽히고 있지만 이 가운데 가장 잠재력이 뛰어난 것은 염분차이다. 미국 에너지국(DOE)의 자료를 보면 파도를 이용하는 파력은 에너지 잠재량이 2.7TW(테라와트=1천억 와트)로 가장 높지만 에너지밀도가 1.5m(미터·길이 단위와는 다른 개념)에 불과하다. 우리나라 최대 전력수요는 지난해 6월 기준 0.073TW이다. 에너지밀도 단위는 수력발전용 댐 높이와 동일하다. 이에 비해 염분차는 에너지 잠재량이 2.6TW이고, 에너지밀도는 240m나 된다. 온도차도 잠재량 2.0TW에 에너지밀도가 210m이지만, 20도 정도 차이가 나는 표층수와 심층수를 이용하는 방식이어서 표층수 온도 변화가 심한 중위도의 우리나라에는 적합하지 않다.

다만 염분차 발전 기술은 아직 유엔으로부터 해양 신재생에너지로 인정받지 못해, 이 분야에 관심이 있는 국가와 지방정부, 회사, 연구소, 대학들이 염분차통합네트워크(INES)를 구성해 등재시키려는 노력을 하고 있다. 에기연도 이 단체에 가입해 있다.

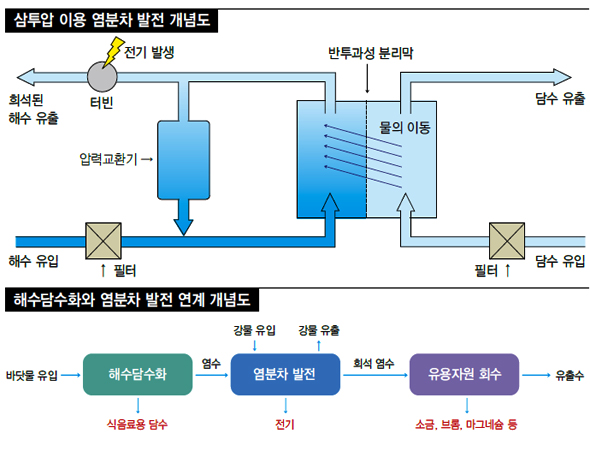

에기연에서는 염분차를 이용해 전기를 생산하는 여러 방법 가운데 삼투압을 이용하는 ‘압력지연삼투(PRO) 발전’과 이온의 이동을 이용하는 ‘역전기투석(RED) 발전’ 두가지를 연구하고 있다. ‘압력지연삼투 발전’은 농도가 다른 두 용액을 분리막 사이에 뒀을 때 생기는 압력차, 곧 삼투압을 이용해 터빈을 돌려 전기를 생산하는 방식이다. 삼투압은 김치를 담글 때 소금에 절인 배추에서 물이 빠져나오는 현상에서 발견할 수 있다. 순수한 물과 바닷물을 이용하면 약 26atm(대기압의 26배)의 삼투압이 발생한다.

‘역전기투석 발전’은 신장투석 등 전기를 이용해 용액의 이온을 제거하는 방식을 거꾸로 이용해 전기를 생산하는 방식이다. 양이온교환막과 음이온교환막을 번갈아 배치한 구조물에 바닷물과 민물을 통과시키면 바닷물 속의 양이온인 나트륨이온은 양이온교환막 쪽으로, 음이온인 염소이온은 음이온교환막 쪽으로 통과한다. 서로 떨어지지 않으려는 것을 떼어놓으면서 힘(퍼텐셜·전압)이 생기고 이 이온의 흐름에 의해 생긴 힘으로 구조물 양쪽에 설치한 환원전극에서 전자의 흐름이 생성돼 전기(전력)가 발생하는 원리다.

염분차 발전소는 강이 바다로 흘러들어가는 강어귀에 설치해야 바닷물과 민물을 동시에 취수해 사용할 수 있어 경제적이다. 우리나라 5대 강이 바다와 만나는 곳에서 염분차 발전을 할 경우 일반 해수를 쓸 경우 발전용량은 3479㎿ 해수담수화를 거친 고농도 염수를 쓸 경우 1만9885㎿에 이르러 각각 수력(6292㎿)의 55%, 316%의 전력을 생산할 수 있을 것으로 추정된다.

네덜란드 발전기술연구회사인 레드스탁의 피터르 하크는 12~13일 제주에서 열린 ‘해양 신재생에너지 워크숍’에서 “내년까지 50㎾급 실증로를 완공하고 2018년 이후에는 200㎿급의 상용 발전소 건설을 시작할 계획”이라고 밝혔다. 양현경 선임연구원도 “네덜란드보다 7년 뒤에 연구를 시작했지만 현재 출력량에서 크게 뒤지지 않는다. 우리도 2015년까지는 50㎾급 실증로를 건설하고, 2020년께는 200㎿급 상용로 건설에 착수할 수 있을 것”이라고 말했다.

민물-바닷물 염분차로 전기 생산

민물-바닷물 염분차로 전기 생산

한국지형에 맞고 담수화에도 도움

2020년까지 200MW급 상용로 건설 송전 철탑형에 해상 부유식까지

값싸고 효율좋은 풍력발전도 유망

수급조절 시스템 구축땐 효과 배가 염분차 발전의 장점 가운데 하나는 해수담수화와 연결할 수 있다는 점이다. 소금물 농도가 3.5%인 바닷물과 강물을 초당 1t씩 사용하면 염분차 발전으로 2㎿의 전력을 생산할 수 있지만 농도가 20도인 사해 바닷물을 사용하면 약 6배 많은 11.7㎿를 얻을 수 있다. 해수를 담수로 만들 때 부산물로 생기는 높은 농도의 고농축 염수를 이용해 염분차 발전을 하면 해양오염도 줄이면서 에너지를 생산할 수 있는 일석이조의 효과를 누릴 수 있다. 양 연구원은 “현재는 양수발전소가 세계 에너지 저장 시장의 99%를 담당하고 있다. 바닷물과 민물을 따로 저장해 전력 피크타임에 염분차 발전을 하고 에너지가 남는 밤에 다시 담수화 과정을 거쳐 분리를 해놓으면 입지 선정이 어렵고 공간을 많이 차지하는 양수발전을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다. 제주글로벌연구센터가 자리한 제주시 구좌읍 김녕리 앞바다에는 여느 제품들과는 모양이 다른 풍력발전기가 2대 서 있다. 원통형의 기둥 대신 송전용 철탑 모양으로 생긴 구조물 위에 풍력발전기 날개가 설치돼 돌아간다. ‘경사형 재킷’이라는 이름의 이 구조물은 연구센터가 세계 처음으로 개발한 것이다. 이유는 비용절감이다. 원통형의 모노파일 기둥을 세우려면 특수선박을 빌려 지름 3~5m의 드릴로 바닥을 뚫어 설치해야 한다. 배 한번 빌리는 데만 수십억원이 든다. 장문석 에기연 풍력연구실장은 “경사형 재킷은 바닥 평탄작업을 한 뒤 철탑 세우듯 조립하면 되기에 작업도 쉽고 비용도 훨씬 적게 든다”고 말했다. 풍력연구실이 최근 역점을 두고 개발하고 있는 것은 부유식 해상 풍력발전기이다. 바다에는 장애물이 없어 육지에 비해 바람이 균질하고 세다. 동해안에도 좋은 바람길이 있지만 수심이 깊어 풍력발전기를 설치할 수 없다. 현재 기술로는 수심이 30m 이상이면 설치도 어렵고 경제성도 없다. 부유식 풍력발전기는 수심 40~50m 이상의 바다 밑에 강력한 금속선으로 박아 고정해놓고 그곳에 묶인 상태로 물 위에 띄워져 발전을 한다. 장 실장은 “자세제어와 해양환경 구조물 구축 등 국내 로봇과 조선 쪽 기술을 결합해 협동연구를 하면 세계 기술을 선도할 수 있는 결과를 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 구슬도 꿰어야 보배이듯이 생산된 신재생에너지도 중앙에서 모아 소비자한테 골고루 나눠주는 수급 조절 시스템이 원활하게 운영돼야 효과를 배가할 수 있다. 기존 전력망에 정보기술을 접목해 에너지 효율을 최적화하는 스마트그리드는 각종 해양 신재생에너지 생산을 연구하는 글로벌연구센터에서 빼놓을 수 없는 연구과제다. 신재생에너지 생산 비중이 높아진 유럽 쪽에서는 생산된 전기의 전압이나 주파수 등 품질이 일정 수준에 이르러야 수매를 하는 등 규제가 강화되고 있는 추세다. 일순간에 너무 많은 전기가 수집될 때는 저항장치를 통해 태워 없애야 하는 경우도 생길 수 있다. 고희상 에기연 선임연구원은 “우선 가파도·이어도 등 도서를 중심으로 소규모 분산전원시스템, 곧 마이크로그리드 시스템을 구축해보고 이를 클러스터 형식으로 묶어 스마트그리드 체계를 세워나가는 것이 중요하다”고 말했다. 연구센터가 구상하는 마이크로그리드 규모는 30㎿ 정도이다. 4인가구 기준 6000가구 정도가 쓸 수 있는 전기 생산 규모다. 현재 진행중인 마이크로그리드 통합제어 연구작업이 끝나는 내년 말께면 구체적인 시스템 구축을 할 수 있는 준비작업이 끝날 것으로 기대되고 있다. 제주/이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

한국지형에 맞고 담수화에도 도움

2020년까지 200MW급 상용로 건설 송전 철탑형에 해상 부유식까지

값싸고 효율좋은 풍력발전도 유망

수급조절 시스템 구축땐 효과 배가 염분차 발전의 장점 가운데 하나는 해수담수화와 연결할 수 있다는 점이다. 소금물 농도가 3.5%인 바닷물과 강물을 초당 1t씩 사용하면 염분차 발전으로 2㎿의 전력을 생산할 수 있지만 농도가 20도인 사해 바닷물을 사용하면 약 6배 많은 11.7㎿를 얻을 수 있다. 해수를 담수로 만들 때 부산물로 생기는 높은 농도의 고농축 염수를 이용해 염분차 발전을 하면 해양오염도 줄이면서 에너지를 생산할 수 있는 일석이조의 효과를 누릴 수 있다. 양 연구원은 “현재는 양수발전소가 세계 에너지 저장 시장의 99%를 담당하고 있다. 바닷물과 민물을 따로 저장해 전력 피크타임에 염분차 발전을 하고 에너지가 남는 밤에 다시 담수화 과정을 거쳐 분리를 해놓으면 입지 선정이 어렵고 공간을 많이 차지하는 양수발전을 대체할 수 있을 것”이라고 말했다. 제주글로벌연구센터가 자리한 제주시 구좌읍 김녕리 앞바다에는 여느 제품들과는 모양이 다른 풍력발전기가 2대 서 있다. 원통형의 기둥 대신 송전용 철탑 모양으로 생긴 구조물 위에 풍력발전기 날개가 설치돼 돌아간다. ‘경사형 재킷’이라는 이름의 이 구조물은 연구센터가 세계 처음으로 개발한 것이다. 이유는 비용절감이다. 원통형의 모노파일 기둥을 세우려면 특수선박을 빌려 지름 3~5m의 드릴로 바닥을 뚫어 설치해야 한다. 배 한번 빌리는 데만 수십억원이 든다. 장문석 에기연 풍력연구실장은 “경사형 재킷은 바닥 평탄작업을 한 뒤 철탑 세우듯 조립하면 되기에 작업도 쉽고 비용도 훨씬 적게 든다”고 말했다. 풍력연구실이 최근 역점을 두고 개발하고 있는 것은 부유식 해상 풍력발전기이다. 바다에는 장애물이 없어 육지에 비해 바람이 균질하고 세다. 동해안에도 좋은 바람길이 있지만 수심이 깊어 풍력발전기를 설치할 수 없다. 현재 기술로는 수심이 30m 이상이면 설치도 어렵고 경제성도 없다. 부유식 풍력발전기는 수심 40~50m 이상의 바다 밑에 강력한 금속선으로 박아 고정해놓고 그곳에 묶인 상태로 물 위에 띄워져 발전을 한다. 장 실장은 “자세제어와 해양환경 구조물 구축 등 국내 로봇과 조선 쪽 기술을 결합해 협동연구를 하면 세계 기술을 선도할 수 있는 결과를 낼 수 있을 것”이라고 말했다. 구슬도 꿰어야 보배이듯이 생산된 신재생에너지도 중앙에서 모아 소비자한테 골고루 나눠주는 수급 조절 시스템이 원활하게 운영돼야 효과를 배가할 수 있다. 기존 전력망에 정보기술을 접목해 에너지 효율을 최적화하는 스마트그리드는 각종 해양 신재생에너지 생산을 연구하는 글로벌연구센터에서 빼놓을 수 없는 연구과제다. 신재생에너지 생산 비중이 높아진 유럽 쪽에서는 생산된 전기의 전압이나 주파수 등 품질이 일정 수준에 이르러야 수매를 하는 등 규제가 강화되고 있는 추세다. 일순간에 너무 많은 전기가 수집될 때는 저항장치를 통해 태워 없애야 하는 경우도 생길 수 있다. 고희상 에기연 선임연구원은 “우선 가파도·이어도 등 도서를 중심으로 소규모 분산전원시스템, 곧 마이크로그리드 시스템을 구축해보고 이를 클러스터 형식으로 묶어 스마트그리드 체계를 세워나가는 것이 중요하다”고 말했다. 연구센터가 구상하는 마이크로그리드 규모는 30㎿ 정도이다. 4인가구 기준 6000가구 정도가 쓸 수 있는 전기 생산 규모다. 현재 진행중인 마이크로그리드 통합제어 연구작업이 끝나는 내년 말께면 구체적인 시스템 구축을 할 수 있는 준비작업이 끝날 것으로 기대되고 있다. 제주/이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)