물리·화학적 안정성을 갖춘 은 나노입자의 구조. 중심부는 20개 원자로 이뤄진 정십이면체(초록)와 다시 그 안에 12개 원자로 이뤄진 정이십면체(빨강)로 구성됐으며, 그 주변을 금 원자 짝 6개가 감싸고 있다. 그 위에 다시 크게 정팔면체 모양을 한 6개 황 원자가 결합돼 있다. 이런 정다면체 구조는 나노입자의 안정성에 기여한다. 윤복원 제공

[사이언스 온] 정다면체 기하학과 나노과학

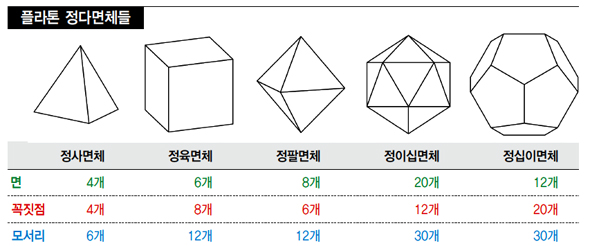

고대 그리스의 철학자 플라톤은 물질 세계가 흙, 물, 공기, 불 이렇게 네 원소로 이루어졌다는 원소론을 주창했다. 플라톤은 흙, 물, 공기, 불의 원소가 각각 정육면체(꼭짓점 8개), 정이십면체(12개), 정팔면체(6개), 정사면체(4개)의 형상을 하고 있다고 보았다. 여기에 정십이면체를 보태 오직 다섯개의 정다면체가 자연에 존재하는데, 이를 ‘플라톤의 정다면체’라 부른다. 이렇게 고대부터 알려져 있는 다섯가지 정다면체와 여기에서 파생하는 다면체들은 현대에 와서 나노입자의 구조와 관련해 새롭게 주목받고 있다.

원자나 분자가 모여 덩어리를 이룬 ‘클러스터’를 연구하는 물리학 분야가 ‘클러스터 물리학’이다. 30여년 전에 이미 나노미터 크기의 클러스터, 즉 ‘나노클러스터’(편의상 ‘나노입자’라고도 부르겠다)에 대한 연구가 시작된 이 분야에선 지금도 적잖은 과학자들이 최신 나노과학기술을 연구하고 있다. 연구자들 사이에선 플라톤 정다면체가 때때로 관심사가 된다.

나노 세계에 나타나는 ‘마법의 수’

플라톤 정다면체를 살피기 전에, 먼저 원자나 원자핵의 세계에서 안정성과 관련해 종종 얘기되는 이른바 ‘마법의 수’(매직 넘버)를 얘기해야겠다.

마법수는 화학 교과서에 실린 원소 주기율표에서도 볼 수 있다. 불활성 기체라 불리는 헬륨(원자번호 2), 네온(10), 아르곤(18) 등에선 원자핵 둘레를 감싼 전자들이 맨 바깥쪽 전자껍질(같은 양자수를 지닌 전자들의 자리)을 다 채우는 구조를 지니며, 다른 원소와 쉽게 화학 결합을 하지 않아 화학적으로 매우 안정적인 원소다. 이 때문에 2, 10, 18 같은 원자번호가 주기율표에선 마법수로 통한다. 원자핵에서도 특정 개수의 핵자(양성자·중성자)로 이뤄진 핵이 상대적으로 더 안정적이라 이런 숫자도 마법수로 불린다.

입자의 안정성과 대칭구조 밀접

입자의 안정성과 대칭구조 밀접

존재 가능 다섯가지 정다면체가

나노구조에 깃들면 안정성 강화

노벨상 안긴 ‘축구공’ 탄소입자

정다면체 겹구조로 된 은입자

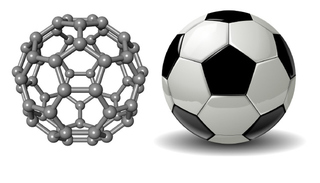

새로운 구조와 성질 찾기 계속 원자나 핵이 아닌 나노입자에도 마법수가 있다. 리튬, 나트륨 같은 알칼리 금속 같은 일부 금속 나노클러스터에선 각 원자의 맨 바깥쪽 전자들이 모여 새로운 전자껍질을 만드는데, 이런 전자 개수가 2, 8, 18, 20 등일 때 비로소 전자껍질을 다 채운다. 이때에 클러스터는 안정 구조를 이루며 실제 합성되는 클러스터의 양도 상대적으로 더 많다. 나노입자를 이루는 원자 개수에도 마법수가 있는 것이다. 마법의 수는 나노입자가 특정 다면체 모양을 할 때 나타나기도 한다. 정삼각형 20개로 이뤄진 정이십면체가 그런 경우다. 껍질이 하나인 정이십면체 모양의 나노클러스터는 중심원자와 함께 총 13개 원자로 이뤄지며, 껍질이 둘일 때엔 모두 55개 원자, 껍질이 셋일 때엔 147개 원자로 구성된다. 불활성 기체인 아르곤, 크립톤, 제논 등의 원소로 이뤄진 나노입자들이 이런 안정적인 정이십면체 모양을 이룬다. 그리고 이런 숫자들은 ‘기하학적 마법의 수’로 불린다. 특히 147개 원자로 이뤄진 세겹 정이십면체는 나노과학자한테 매우 흥미로운 구조다. 먼저 안쪽에 두겹으로 된 55개 원자의 정이십면체를 제거하면 92개 원자로 이뤄진 정이십면체가 남는다. 여기에서 다시 각 면 중심에 있는 20개 원자와 12개 꼭짓점에 있는 원자마저 제거하면, 60개 원자로 이뤄진 ‘깎인 정이십면체’가 된다. 어디에서 많이 본 듯한 이 낯익은 구조가 바로 1996년 미국의 리처드 스몰리 교수 등 3명에게 노벨화학상의 영예를 안겨준 ‘탄소60(C60) 풀러렌’ 나노클러스터의 구조다. 요즘 월드컵 축구 경기에서 쓰는 피파(FIFA) 공인구는 이와 다르지만, 예전엔 축구공 하면 이런 ‘깎인 정이십면체’처럼 12개 오각형과 20개 육각형의 가죽 조각들로 이어 만든 것이 기본이어서 아직도 탄소60 나노클러스터는 축구공 모양에 비교되곤 한다. 나노입자에 숨은 정다면체 기하학 나노입자 세계에서 다른 정다면체들은 어떨까? 정삼각형 4개로 만들어진 정사면체는 원자 4개로 이뤄진 분자인 ‘4원자분자’에서 흔한 구조이다. 4개 이상 원자들로 짜인 나노입자에서는 흔치 않은 모양이다. 그런 흔치 않은 정사면체 모양의 나노클러스터가 바로 금 나노입자이다. 2003년 과학저널 <사이언스>에 발표된 논문에서 금 원자 20개로 만든 나노입자(Au20)가 정사면체 모양을 하고 있는 마법수의 나노클러스터임이 밝혀졌다. 여기에서 20이라는 숫자는 전자껍질을 채우는 마법수이기도 하다. 한편 이보다 작은 금 원자 16개 크기의 나노입자(Au16)는 정사면체인 금20 입자의 꼭짓점에 있는 4개 원자를 떼어낸 구조인데, 이 모양은 정다면체는 아니지만 대칭성이 큰 아르키메데스 다면체인 ‘깎인 정사면체’로 불린다. 우리가 일상에서 접하는 크기의 금은 화학적으로 매우 안정적이라 변색도 잘 일어나지 않아 값어치가 큰 귀금속이다. 하지만 나노미터 크기로 작아지면 화학반응 촉매로 쓰일 정도로 화학적 성질이 완전히 달라진다. 이런 특성 덕분에 금 나노입자는 가장 활발히 연구되는 나노클러스터 중 하나이기도 하다.

또다른 정다면체인 정육면체와 정팔면체는 서로 쌍을 이루는 ‘쌍대 다면체’다. 정육면체 각 면의 중심을 꼭짓점으로 잡으면 정팔면체가 되고, 정팔면체 각 면의 중심을 꼭짓점으로 잡으면 정육면체가 된다. 특히 정육면체 각 면의 중심을 꼭짓점으로 잡아 정팔면체를 만드는 경우는 결정학에서 ‘공을 가장 조밀하게 쌓을 수 있는 구조’인 이른바 면심입방 구조를 만드는 방법과 동일하다. 따라서 면심입방 구조를 갖춘 나노입자는 충분히 크기만 하면 정육면체와 정팔면체를 자연스레 포함하게 된다.

정십이면체와 정이십면체도 서로 쌍대 다면체다. 예컨대 147개 원자의 정이십면체 나노입자는 각 면의 중심에 원자 하나씩 모두 20개의 면 중심원자를 지니는데, 이런 각 면 중심원자를 이으면 바로 정십이면체가 된다.

대칭구조의 안정성, ‘보호된 은나노’

정십이면체와 정이십면체 모양을 동시에 볼 수 있는 나노입자의 최신 사례로, 최근에 미국과 중국 연구팀이 비슷한 시기에 독자적으로 그 구조를 밝힌 ‘보호된 은 나노입자’(Ag44(SR)30)가 있다. 엑스선 결정학 방법으로 확인한 그 구조는 다른 나노입자에선 보기 힘든 독특한 정십이면체와 정이십면체 이중구조를 하고 있다.

마치 쌍대 다면체 그림처럼 이 나노입자의 중심부에서는 20개 금 원자로 구성된 정십이면체가 12개 금 원자로 된 정이십면체를 감싸고 있다. 그 주변을 6개 금 원자 짝(총 12개)이 둘러싸고 있다. 다시 그 위에 결합한 6개 황 원자는 큰 정팔면체 모양을 하고 있다. 이렇게 매우 대칭적인 구조는 나노입자의 물리·화학적 안정성에 크게 기여한다.

나노클러스터는 성분 원소와 구조, 그리고 크기에 따라 물리적, 화학적 성질이 변하고, 나노클러스터가 물질 표면에 올려져 있는지 또는 다른 물질 안에 심어져 있는지, 아니면 완전히 격리돼 있는지에 따라서도 그 성질이 변한다. 이 때문에 지금도 많은 과학자들이 나노입자의 새로운 성질을 찾고 그 메커니즘을 알기 위해 연구에 매진하고 있다. 그리고 이런 나노입자가 매우 대칭적이면서 간단한 기하학적 구조를 지닐 때 물리적, 화학적 안정성을 얻기도 한다는 점에도 항상 주목하고 있다.

먼 옛날의 고대 철학자인 플라톤이 원자론과 차이가 있기는 하지만 그의 원소론을 통해 거론했던 정다면체들이 나노 세계에서 이렇게 중요한 의미를 지닌다는 사실은 흥미로운 부분이다.

윤복원 미국 조지아공대 전산재료과학센터 연구원(클러스터물리학)

또다른 정다면체인 정육면체와 정팔면체는 서로 쌍을 이루는 ‘쌍대 다면체’다. 정육면체 각 면의 중심을 꼭짓점으로 잡으면 정팔면체가 되고, 정팔면체 각 면의 중심을 꼭짓점으로 잡으면 정육면체가 된다. 특히 정육면체 각 면의 중심을 꼭짓점으로 잡아 정팔면체를 만드는 경우는 결정학에서 ‘공을 가장 조밀하게 쌓을 수 있는 구조’인 이른바 면심입방 구조를 만드는 방법과 동일하다. 따라서 면심입방 구조를 갖춘 나노입자는 충분히 크기만 하면 정육면체와 정팔면체를 자연스레 포함하게 된다.

정십이면체와 정이십면체도 서로 쌍대 다면체다. 예컨대 147개 원자의 정이십면체 나노입자는 각 면의 중심에 원자 하나씩 모두 20개의 면 중심원자를 지니는데, 이런 각 면 중심원자를 이으면 바로 정십이면체가 된다.

대칭구조의 안정성, ‘보호된 은나노’

정십이면체와 정이십면체 모양을 동시에 볼 수 있는 나노입자의 최신 사례로, 최근에 미국과 중국 연구팀이 비슷한 시기에 독자적으로 그 구조를 밝힌 ‘보호된 은 나노입자’(Ag44(SR)30)가 있다. 엑스선 결정학 방법으로 확인한 그 구조는 다른 나노입자에선 보기 힘든 독특한 정십이면체와 정이십면체 이중구조를 하고 있다.

마치 쌍대 다면체 그림처럼 이 나노입자의 중심부에서는 20개 금 원자로 구성된 정십이면체가 12개 금 원자로 된 정이십면체를 감싸고 있다. 그 주변을 6개 금 원자 짝(총 12개)이 둘러싸고 있다. 다시 그 위에 결합한 6개 황 원자는 큰 정팔면체 모양을 하고 있다. 이렇게 매우 대칭적인 구조는 나노입자의 물리·화학적 안정성에 크게 기여한다.

나노클러스터는 성분 원소와 구조, 그리고 크기에 따라 물리적, 화학적 성질이 변하고, 나노클러스터가 물질 표면에 올려져 있는지 또는 다른 물질 안에 심어져 있는지, 아니면 완전히 격리돼 있는지에 따라서도 그 성질이 변한다. 이 때문에 지금도 많은 과학자들이 나노입자의 새로운 성질을 찾고 그 메커니즘을 알기 위해 연구에 매진하고 있다. 그리고 이런 나노입자가 매우 대칭적이면서 간단한 기하학적 구조를 지닐 때 물리적, 화학적 안정성을 얻기도 한다는 점에도 항상 주목하고 있다.

먼 옛날의 고대 철학자인 플라톤이 원자론과 차이가 있기는 하지만 그의 원소론을 통해 거론했던 정다면체들이 나노 세계에서 이렇게 중요한 의미를 지닌다는 사실은 흥미로운 부분이다.

윤복원 미국 조지아공대 전산재료과학센터 연구원(클러스터물리학)

깎인 정이십면체 ‘탄소60’ 입자와 닮은꼴인 축구공.

존재 가능 다섯가지 정다면체가

나노구조에 깃들면 안정성 강화

노벨상 안긴 ‘축구공’ 탄소입자

정다면체 겹구조로 된 은입자

새로운 구조와 성질 찾기 계속 원자나 핵이 아닌 나노입자에도 마법수가 있다. 리튬, 나트륨 같은 알칼리 금속 같은 일부 금속 나노클러스터에선 각 원자의 맨 바깥쪽 전자들이 모여 새로운 전자껍질을 만드는데, 이런 전자 개수가 2, 8, 18, 20 등일 때 비로소 전자껍질을 다 채운다. 이때에 클러스터는 안정 구조를 이루며 실제 합성되는 클러스터의 양도 상대적으로 더 많다. 나노입자를 이루는 원자 개수에도 마법수가 있는 것이다. 마법의 수는 나노입자가 특정 다면체 모양을 할 때 나타나기도 한다. 정삼각형 20개로 이뤄진 정이십면체가 그런 경우다. 껍질이 하나인 정이십면체 모양의 나노클러스터는 중심원자와 함께 총 13개 원자로 이뤄지며, 껍질이 둘일 때엔 모두 55개 원자, 껍질이 셋일 때엔 147개 원자로 구성된다. 불활성 기체인 아르곤, 크립톤, 제논 등의 원소로 이뤄진 나노입자들이 이런 안정적인 정이십면체 모양을 이룬다. 그리고 이런 숫자들은 ‘기하학적 마법의 수’로 불린다. 특히 147개 원자로 이뤄진 세겹 정이십면체는 나노과학자한테 매우 흥미로운 구조다. 먼저 안쪽에 두겹으로 된 55개 원자의 정이십면체를 제거하면 92개 원자로 이뤄진 정이십면체가 남는다. 여기에서 다시 각 면 중심에 있는 20개 원자와 12개 꼭짓점에 있는 원자마저 제거하면, 60개 원자로 이뤄진 ‘깎인 정이십면체’가 된다. 어디에서 많이 본 듯한 이 낯익은 구조가 바로 1996년 미국의 리처드 스몰리 교수 등 3명에게 노벨화학상의 영예를 안겨준 ‘탄소60(C60) 풀러렌’ 나노클러스터의 구조다. 요즘 월드컵 축구 경기에서 쓰는 피파(FIFA) 공인구는 이와 다르지만, 예전엔 축구공 하면 이런 ‘깎인 정이십면체’처럼 12개 오각형과 20개 육각형의 가죽 조각들로 이어 만든 것이 기본이어서 아직도 탄소60 나노클러스터는 축구공 모양에 비교되곤 한다. 나노입자에 숨은 정다면체 기하학 나노입자 세계에서 다른 정다면체들은 어떨까? 정삼각형 4개로 만들어진 정사면체는 원자 4개로 이뤄진 분자인 ‘4원자분자’에서 흔한 구조이다. 4개 이상 원자들로 짜인 나노입자에서는 흔치 않은 모양이다. 그런 흔치 않은 정사면체 모양의 나노클러스터가 바로 금 나노입자이다. 2003년 과학저널 <사이언스>에 발표된 논문에서 금 원자 20개로 만든 나노입자(Au20)가 정사면체 모양을 하고 있는 마법수의 나노클러스터임이 밝혀졌다. 여기에서 20이라는 숫자는 전자껍질을 채우는 마법수이기도 하다. 한편 이보다 작은 금 원자 16개 크기의 나노입자(Au16)는 정사면체인 금20 입자의 꼭짓점에 있는 4개 원자를 떼어낸 구조인데, 이 모양은 정다면체는 아니지만 대칭성이 큰 아르키메데스 다면체인 ‘깎인 정사면체’로 불린다. 우리가 일상에서 접하는 크기의 금은 화학적으로 매우 안정적이라 변색도 잘 일어나지 않아 값어치가 큰 귀금속이다. 하지만 나노미터 크기로 작아지면 화학반응 촉매로 쓰일 정도로 화학적 성질이 완전히 달라진다. 이런 특성 덕분에 금 나노입자는 가장 활발히 연구되는 나노클러스터 중 하나이기도 하다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)