전남대 로봇연구소 연구원이 환자의 뇌를 촬영한 영상으로 사전에 시뮬레이션한 뒤 컴퓨터 화면을 들여다보며 지름 1㎜, 길이 5㎜의 초소형 로봇으로 수술을 진행하는 과정을 시연하고 있다.

[과학과 내일] 전남대 로봇연구소의 야망

전남대 제1공학관 2층에 자리한 로봇연구소(RRI)는 요즘 희망에 들떠 있다. 광주시와 함께 산업통상자원부에 신청한 ‘마이크로의료로봇센터 구축사업’이 지난달 30일 최종 심사를 통과해서다. 이 사업은 광주시 연구개발특구에 있는 전남대 첨단 산학캠퍼스 안 5600㎡ 터에 지상 4층, 연면적 4000㎡의 연구소를 짓고 100여종의 장비를 구축해 본격적인 마이크로의료로봇 연구개발에 나서는 것을 목표로 하고 있다. 사업에는 5년 동안 정부 출연금 180여억원을 포함해 약 300억원이 투자될 예정이다. 박종오 전남대로봇연구소장(기계시스템공학부 교수)은 “의료로봇 연구를 위해 이 정도 규모의 센터를 구축하기는 우리나라가 처음으로 시대를 앞서가는 일”이라고 말했다. 강운태 광주시장은 최근 마이크로의료로봇을 ‘광(빛) 산업에 이어 집중해야 할 주력산업’이라고 선언하기도 했다.

의료로봇은 국방로봇과 함께 로봇 분야에서 고속성장하는 양대 산맥으로 꼽힌다. 국제로봇연맹의 집계를 보면, 세계 의료로봇시장은 2012년 68억달러(7조8000억원) 규모로 해마다 10.4% 이상 성장하고 있다. 국내 의료로봇시장도 지난해 1700억원 규모(세계시장의 2.5%)로 해마다 14% 이상 고성장이 예상되고 있다. 그러나 국내 시장은 복강경수술 로봇인 ‘다빈치’와 관절치환술 로봇인 ‘로보닥’ ‘ 마코플라스티’ 등 외국 제품에 완전 잠식돼 있다. 박종오 소장은 “마이크로의료로봇은 시장을 빼앗긴 대형 의료로봇(매크로의료로봇)과 달리 이미 확보돼 있는 우수 연구성과를 바탕으로 신속한 제품화가 가능하기 때문에 서둘러 투자하면 시장을 선점할 수 있다”고 말했다.

마이크로의료로봇은 인체 안에 삽입할 수 있도록 몇 마이크로미터(㎛·100만분의 1m)에서 몇 밀리미터(㎜) 크기의 초소형 로봇을 말한다. 의료용 로봇은 통상 50㎝ 이상부터 2~3m 크기로 환자의 주위에 근접시켜 또는 부착해 진단·치료·재활·간호의 목적으로 사용하기 위해 개발돼 왔다. 매크로의료로봇 가운데도 인체 안에 끝단 일부가 삽입되게 돼 있는 제품도 있지만 마이크로의료로봇과 달리 케이블 등으로 외부와 연결돼 있다. 마이크로의료로봇 세계시장 규모는 2015년 244억달러(28조원), 국내시장은 3350억원(세계시장의 1.25%)으로 예측되고 있다.

현재 마이크로의료로봇의 대표 주자로는 캡슐형 내시경이 꼽힌다. 캡슐형 내시경의 세계 시장은 한국(인트로메딕·3%)을 비롯해 이스라엘(기븐이미징·79%), 일본(올림퍼스·15%), 중국(옴옴·3%) 등이 나눠갖고 있다. 한국 제품은 박종오 소장이 한국과학기술연구원(키스트)에 몸담고 있을 때 연구한 기술을 2004년 인트로메딕에 이전해 개발한 것으로 지금까지 65개국에 266억원어치가 수출됐다. 지난해에는 미국 식품의약청(FDA) 인증을 받기도 했다.

하지만 기존 캡슐내시경은 값이 비싼데다 수동형이어서 사용에 제한이 많다. 지금은 주로 일반내시경으로 관찰하기 어려운 소장 쪽을 진찰하는 데 쓰인다. 몇십㎝에 불과한 위장이나 대장과 달리 소장은 6~8m에 이르러 캡슐내시경이 내려가는 데만 8~12시간이 걸린다. 천천히 움직이면서 영상을 찍는 것이 아니라 장의 연동운동에 따라 가다 서기를 반복하면서 찍은 영상만을 제공한다. 의사로서는 특정 부위를 정밀하게 진단하기 어렵다. 염증으로 부풀어 캡슐의 진행이 막히면 일반내시경을 집어넣어 빼내야 한다. 무엇보다 소장에 질환이 생기는 경우는 매우 드물다는 점이 가장 큰 걸림돌이다. 소화기질환 가운데 소장 쪽에 발생하는 비중은 5%도 채 안 된다. 박 소장이 2007년 건강보험 자료를 분석한 결과로는 1%도 채 안 됐다. 2018년 세계 내시경시장 규모는 6조6000억원으로 추정되는데 현재의 수동형 캡슐내시경 시장의 예상 규모는 3300억원에 불과하다.

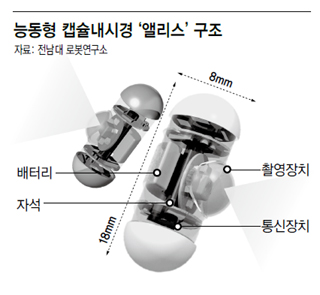

로봇연구소는 마이크로의료로봇센터가 구축되면 능동형 캡슐내시경 ‘앨리스’ 개발에 박차를 가할 계획이다. 지름 8㎜, 길이 18㎜의 캡슐에 철 조각을 붙이고 외부에서 전자장코일을 이용해 위와 장 속을 자유롭게 이동하도록 한다는 구상이다. 자기공명영상(MRI) 장치와 유사한 방식이지만 캡슐을 상하 좌우 전후 등 5자유도로 움직이도록 하는 점이 다르다. 이 장치를 이용하면 의사가 10~20분 만에 캡슐내시경을 자유자재로 움직여가며 특정 질환 부위를 진단할 수 있다. 여기에 바이옵시(생체검사) 장치와 약물투여 장치를 부착하면 현재 쓰이고 있는 일반내시경을 완전히 대체할 수 있을 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

‘앨리스’ 아이디어는 ‘혈관치료용 로봇’을 개발하는 과정에 나왔다. 로봇연구소는 2010년 세계 최초로 혈관 속을 이동하면서 혈전 등을 뚫는 마이크로로봇을 만들었다. 이때 로봇을 자기장을 이용해 이동시키는 기술이 개발됐다. 당시 2~3㎏의 미니피그에서 실험에 성공했지만 지금은 인체와 유사한 혈관을 지닌 일반 돼지에서도 작동을 시키고 있다. 미국 카네기멜런대와 스위스 국립연방공대(ETH) 등에서도 자기장 기반의 마이크로로봇을 개발했지만 안구 등 안정된 환경에서 위치를 제어하는 수준에 그쳐, 역동적인 혈류 속에서 작동하는 혈관치료용 로봇은 전남대 로봇연구소가 세계에서 유일하게 실험에 성공했다는 평가를 받고 있다.

하지만 기존 캡슐내시경은 값이 비싼데다 수동형이어서 사용에 제한이 많다. 지금은 주로 일반내시경으로 관찰하기 어려운 소장 쪽을 진찰하는 데 쓰인다. 몇십㎝에 불과한 위장이나 대장과 달리 소장은 6~8m에 이르러 캡슐내시경이 내려가는 데만 8~12시간이 걸린다. 천천히 움직이면서 영상을 찍는 것이 아니라 장의 연동운동에 따라 가다 서기를 반복하면서 찍은 영상만을 제공한다. 의사로서는 특정 부위를 정밀하게 진단하기 어렵다. 염증으로 부풀어 캡슐의 진행이 막히면 일반내시경을 집어넣어 빼내야 한다. 무엇보다 소장에 질환이 생기는 경우는 매우 드물다는 점이 가장 큰 걸림돌이다. 소화기질환 가운데 소장 쪽에 발생하는 비중은 5%도 채 안 된다. 박 소장이 2007년 건강보험 자료를 분석한 결과로는 1%도 채 안 됐다. 2018년 세계 내시경시장 규모는 6조6000억원으로 추정되는데 현재의 수동형 캡슐내시경 시장의 예상 규모는 3300억원에 불과하다.

로봇연구소는 마이크로의료로봇센터가 구축되면 능동형 캡슐내시경 ‘앨리스’ 개발에 박차를 가할 계획이다. 지름 8㎜, 길이 18㎜의 캡슐에 철 조각을 붙이고 외부에서 전자장코일을 이용해 위와 장 속을 자유롭게 이동하도록 한다는 구상이다. 자기공명영상(MRI) 장치와 유사한 방식이지만 캡슐을 상하 좌우 전후 등 5자유도로 움직이도록 하는 점이 다르다. 이 장치를 이용하면 의사가 10~20분 만에 캡슐내시경을 자유자재로 움직여가며 특정 질환 부위를 진단할 수 있다. 여기에 바이옵시(생체검사) 장치와 약물투여 장치를 부착하면 현재 쓰이고 있는 일반내시경을 완전히 대체할 수 있을 것으로 연구팀은 기대하고 있다.

‘앨리스’ 아이디어는 ‘혈관치료용 로봇’을 개발하는 과정에 나왔다. 로봇연구소는 2010년 세계 최초로 혈관 속을 이동하면서 혈전 등을 뚫는 마이크로로봇을 만들었다. 이때 로봇을 자기장을 이용해 이동시키는 기술이 개발됐다. 당시 2~3㎏의 미니피그에서 실험에 성공했지만 지금은 인체와 유사한 혈관을 지닌 일반 돼지에서도 작동을 시키고 있다. 미국 카네기멜런대와 스위스 국립연방공대(ETH) 등에서도 자기장 기반의 마이크로로봇을 개발했지만 안구 등 안정된 환경에서 위치를 제어하는 수준에 그쳐, 역동적인 혈류 속에서 작동하는 혈관치료용 로봇은 전남대 로봇연구소가 세계에서 유일하게 실험에 성공했다는 평가를 받고 있다.

의료로봇센터 구축 계기

의료로봇센터 구축 계기

연구 박차 세계시장 도전

능동형 캡슐내시경으로

일반 내시경 대체 기대

박테리아 이용한 로봇

약물을 암세포까지 이동

뇌수술로봇은 특허 출원 로봇연구소가 새로운 도전장을 내미는 로봇으로는 ‘세포치료 마이크로로봇’과 ‘박테리아를 이용한 암치료용 로봇’이 있다. 세포 크기는 20㎛, 세포 치료에 쓰이는 약물의 크기는 1㎛에 불과하다. 세포치료 마이크로로봇은 가로와 세로가 각 1㎜인 작은 로봇으로 자기장 장치를 이용해 세포를 제거하거나 특정한 장소로 이동시키는 작업에서부터 특정 세포를 뚫어 약물을 주입하는 일까지 할 수 있다. 치매나 파킨슨병처럼 퇴행성 질환 치료에 쓰일 것으로 기대되고 있다. 박테리아를 이용한 마이크로로봇은 살아 있는 생명체와 고분자를 결합해 질환 치료에 사용한다는 새로운 개념의 의료기술로 로봇연구소가 2010년 처음 구상해 국제원천특허를 확보했다. ‘박테리오봇’(Bacteriobot)이라는 상표도 등록했다. 박테리아 가운데 종양을 공격하는 성향을 지닌 종들이 있다. 연구자들은 암세포가 급성장하면서 암덩어리 속에 산소가 부족해지면 혐기성 박테리아들이 그곳으로 이동하는 것으로 추정하고 있다. 로봇연구소 연구팀은 이 성질을 이용해 박테리아와 마찬가지로 고분자인 약물을 결합시키는 방법을 이용했다. 현재 쓰이는 항암 치료제는 대부분이 암세포에 다가가지도 못하고 분해되는 데 비해 박테리오봇은 10~50㎛의 큰 약물을 암세포까지 이동시키는 약물전달체로 쓰일 수 있다. 로봇연구소는 뇌수술용 로봇과 골절치료용 로봇, 재활케이블로봇, 로봇침상(로보틱카우치) 등도 개발하고 있다. 고성영 로봇연구소 부장(기계시스템공학부 교수)은 “외과적으로 뇌수술을 하려면 두개골을 최소 5~10㎝ 열어야 하지만 뇌수술용 로봇을 이용하면 2~3㎝ 정도면 충분하다. 의사는 사전에 확보한 영상으로 시뮬레이션을 한 뒤 컴퓨터 화면을 들여다보며 지름 1㎜, 길이 5㎜의 로봇이 진행하는 수술을 감독하면 된다”고 말했다. 연구소는 2011년 뇌수술 로봇 기술을 완성해 국내외 특허를 출원해놓은 상태다. 4명의 신경외과 의사들한테 평가를 의뢰한 결과 신뢰할 수 있다는 답변도 얻었다. 기술 이전을 받을 회사가 나서면 임상시험에 들어갈 예정이다. 광주/이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

전남대 로봇연구소 연구원이 혈관치료용 마이크로로봇을 사람과 비슷한 돼지의 혈관에 집어넣어 이동시키는 실험을 준비하고 있다. 전남대 로봇연구소 제공

연구원들이 컴퓨터로 원격조종해 마이크로로봇을 돼지 혈관 속에서 움직이는 실험을 하고 있다. 전남대 로봇연구소 제공

연구 박차 세계시장 도전

능동형 캡슐내시경으로

일반 내시경 대체 기대

박테리아 이용한 로봇

약물을 암세포까지 이동

뇌수술로봇은 특허 출원 로봇연구소가 새로운 도전장을 내미는 로봇으로는 ‘세포치료 마이크로로봇’과 ‘박테리아를 이용한 암치료용 로봇’이 있다. 세포 크기는 20㎛, 세포 치료에 쓰이는 약물의 크기는 1㎛에 불과하다. 세포치료 마이크로로봇은 가로와 세로가 각 1㎜인 작은 로봇으로 자기장 장치를 이용해 세포를 제거하거나 특정한 장소로 이동시키는 작업에서부터 특정 세포를 뚫어 약물을 주입하는 일까지 할 수 있다. 치매나 파킨슨병처럼 퇴행성 질환 치료에 쓰일 것으로 기대되고 있다. 박테리아를 이용한 마이크로로봇은 살아 있는 생명체와 고분자를 결합해 질환 치료에 사용한다는 새로운 개념의 의료기술로 로봇연구소가 2010년 처음 구상해 국제원천특허를 확보했다. ‘박테리오봇’(Bacteriobot)이라는 상표도 등록했다. 박테리아 가운데 종양을 공격하는 성향을 지닌 종들이 있다. 연구자들은 암세포가 급성장하면서 암덩어리 속에 산소가 부족해지면 혐기성 박테리아들이 그곳으로 이동하는 것으로 추정하고 있다. 로봇연구소 연구팀은 이 성질을 이용해 박테리아와 마찬가지로 고분자인 약물을 결합시키는 방법을 이용했다. 현재 쓰이는 항암 치료제는 대부분이 암세포에 다가가지도 못하고 분해되는 데 비해 박테리오봇은 10~50㎛의 큰 약물을 암세포까지 이동시키는 약물전달체로 쓰일 수 있다. 로봇연구소는 뇌수술용 로봇과 골절치료용 로봇, 재활케이블로봇, 로봇침상(로보틱카우치) 등도 개발하고 있다. 고성영 로봇연구소 부장(기계시스템공학부 교수)은 “외과적으로 뇌수술을 하려면 두개골을 최소 5~10㎝ 열어야 하지만 뇌수술용 로봇을 이용하면 2~3㎝ 정도면 충분하다. 의사는 사전에 확보한 영상으로 시뮬레이션을 한 뒤 컴퓨터 화면을 들여다보며 지름 1㎜, 길이 5㎜의 로봇이 진행하는 수술을 감독하면 된다”고 말했다. 연구소는 2011년 뇌수술 로봇 기술을 완성해 국내외 특허를 출원해놓은 상태다. 4명의 신경외과 의사들한테 평가를 의뢰한 결과 신뢰할 수 있다는 답변도 얻었다. 기술 이전을 받을 회사가 나서면 임상시험에 들어갈 예정이다. 광주/이근영 선임기자 kylee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)