김준혁의 의학과 서사 (44)

우리는 무엇이 그렇게 다를까…대만 영화 ‘네 마음에 새겨진 이름’

우리는 무엇이 그렇게 다를까…대만 영화 ‘네 마음에 새겨진 이름’

‘네 마음에 새겨진 이름’의 주인공 자한(진호삼 분)과 버디(증경화 분). 출처: 네이버 영화

‘인사이드 아웃’ (2015)의 ‘까칠이’. 원래 이름은 disgust, 즉 혐오다. 기쁨, 슬픔, 분노는 사라지고 혐오만 커진 세상이 된 것 같다. 출처: 아이엠디비

삶, 찬란하고도 잔인한 것: ‘버디’와 나 주인공 자한은 가톨릭 계열 고등학교에 다니는 학생이다. 오랫동안 기숙 남학교로 운영됐던 고등학교도 계엄령 해제 앞에서 변화를 기다리는 중이다. 곧 학교는 남녀 공학이 되고 두발 규제도 사라질 것이다. 결국, 시간이 지나면서 학생들의 연애도 허용될 것이다. 젊음의 힘을 이기진 못할 테니까. 하지만, 학교도, 사회도 허용하지 않는 것, 허용하지 않을 것이 하나 있다. 동성애다. 남자 기숙사에서 생활하다 보니 동성애적 경향을 보이는 아이들이 나타나고, 이들은 배척과 멸시의 대상이 되어 집단 폭행을 당하곤 한다. 밤에 몰래 월담을 하여 여학생을 만나는 학생들이지만, 기숙사 내에서 남자가 다른 남자를 좋아하는 것은 혐오스러운 일로 여긴다. 자신의 성적 지향을 모르던 자한은 수영장에서 처음 버디를 마주치게 된다. 신기한 녀석이었던 버디는 어느덧 자한의 절친이 되고, 자한은 버디로부터 그 이상의 어떤 것을 느끼고 있음을 깨닫게 된다. 그것이 그토록 또래 집단으로부터 경멸의 이유였던, 동성을 향한 사랑임을 알게 되는 데엔 시간이 그렇게 오래 걸리지 않는다. 한 소년의 사랑을 다룬 2017년 영화 ‘콜 미 바이 유어 네임’이 이 영화에 겹쳐 보이는데, 카메라가 배우의 아름다움을 담아내는 데 집중한다는 것과 제목에 두 영화 모두 ‘당신의 이름’이 들어가기 때문일 것이다. 하지만 두 영화는 또 다르다. ‘콜 미 바이 유어 네임’에는 물론 사회의 편견이나 시선이 엿보이긴 하나 이들을 전면적으로 부정하는 일은 없다.

2017년작 ‘콜 미 바이 유어 네임’의 엘리오(티모시 샬라메 분)와 올리버(아미 해머 분).

혐오의 무게 삶에는 물론 여러 질곡이 있으며, 원하는 대로 살 수 있는 사람은 없다. 그러나, 어떤 선택은 다른 선택에 비해 강한 압력을 받는다. 동성애적 성향을 드러내는 것은 그중에서 아마 가장 저항이 큰 선택에 속할 것이다. ‘네 마음에 새겨진 이름’에선 30년이 지나 이제 자신의 성적 지향을 드러내는 것이 아무렇지도 않은 일이 되었다고 말하지만, 여전히 우리 사회는 자신이 이런 사람이라고 말하기마저도 어렵다. 그런 벽이 영화의 두 사람을 옴짝달싹하지 못하게 한다. 2월, 우리에게 부고로 다가온 두 사람을 누른 것도 그 벽이고, 그 위에 혐오가 무게를 더한다. 혐오는 다양한 방향에서 주어져서, 어떻게 개념화하고 상대해야 할지도 그려보기 어렵다. 모두로부터 배척을 받는 사람, 모두로부터 미움을 받는 인생. 그 증오에 명확한 이유가 있다면 정당한 분노로 명명할 수 있을 것이다. 그러나 이들을 향한 증오에는 별다른 이유가 없다. 이런 증오는, 혐오는 어디에서 오는가? _______

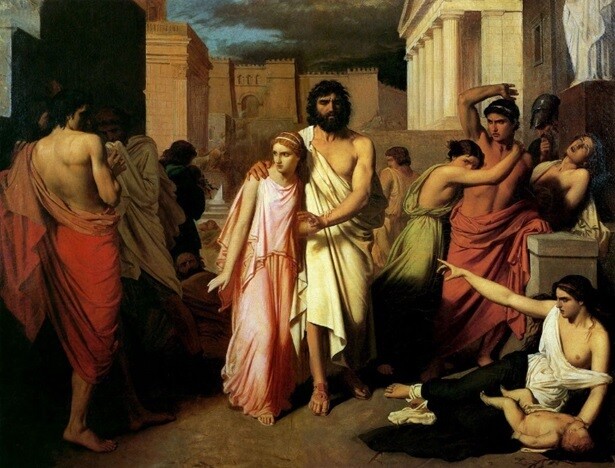

혐오는 오염을 향한 두려움에서 나온다 마사 누스바움은 법과 제도에서 감정의 역할을 논한 책 ‘혐오와 수치심’에 다음과 같이 적고 있다. “혐오의 사고 내용은 전염이라는 신비적 생각과 순수성, 불멸성, 비동물성—우리가 아는 인간 삶의 선상에 놓여 있지 않은—에 대한 불가능한 열망을 담고 있기 때문에 전형적으로 비합리적이다.” 분노와 혐오는 대상을 향한 폭력성이라는 면에서는 일치하나, 대상을 상정하는 방식에서 차이를 둔다. 분노는 맞상대로부터 느낀다. 혐오는 나를 더럽힐 수 있는 것에게 느낀다. 그리스 비극 ‘오이디푸스 왕’은 왜 혐오가 죄악, 그리고 신의 징벌과 연결되어 있는지 보여준다. 그리스 사회를 괴롭히던 전염병은 도시를 부정한 자가 이끌고 있기 때문이다. 그가 아버지를 죽이고 어머니와 같은 침대를 쓰고 있기에 도시는 오염되었다. 오염을 정화하는 데 필요한 것은 오이디푸스의 추방이다.

샤를 프랑수아 잘라베르, ‘오이디푸스와 안티고네’ (1842). 자신의 잘못을 깨닫고 눈을 찌른 오이디푸스를 피하는 시민들.

과연, 나와 그는 무엇이 다른가 이런 상황에서, 영화를 보면서 혐오를 생각할 필요가 있는가? 적어도, 내가 보기엔 그렇다. 지금 우리에게 다른 해결책이 없기 때문에 더더욱. 이것은 도덕의 문제고, 윤리의 문제다. 차별과 혐오를 철폐하라는 것이 윤리의 명령이라면, 도덕(또는 개인이나 사회가 지닌 규칙)은 그 차별과 혐오의 대상을 승인하거나 부인한다. 최근 부각된 서사윤리학이라는 분야는 위험을 무릅쓰고, 소설을 읽는 일(또는 시를, 논픽션을 읽거나 영화를 보는 일, 사진을 보는 일)이 독자에게 도덕적 명령을 내린다고 말한다. 소설 속 세계에서 벌어지는 사건에 등장인물이 반응하는 방식과 세계가 그에 응답하는 일을 보면서 독자는 도덕적 반응을 보인다. 자신의 반응을 살피고 이를 승인할 것인지, 바꿀 것인지 묻는 것이 서사의 힘이기에, 서사윤리학은 말한다. 소설을 읽으라(영화를 보라), 그리고 그에 응답하라. 그렇다면 적어도 이렇게 말할 수 있을 것이다. 혐오를 말하기 전에, 이 영화를 보라. 소위 ‘퀴어 영화’로서가 아니라, 비슷한 사회문화적 배경을 가진 한 국가가 계엄령 이후에 어떤 변화를 겪는가를 은유한 작품으로 읽어도 좋다. 이렇게 해석하는 것은 아주 자연스럽고, 우리 사회를 객관적으로 바라볼 관점을 선물로 준다. 하지만, 이 과정에서 영화는 둘의 관계에 관한 당신의 반응을 살펴보라고 명령할 것이다. 그것은 진정 악을 향한 정당한 분노인가? 오염될 것을 그저 두려워하고 있었을 뿐은 아닌가? 김준혁/연세대 교수·의료윤리학자 junhewk.kim@gmail.com

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)