노르웨이 석유회사 스타트오일이 1996년부터 가동하고 있는 북해 온실가스 포집·저장 사업 현장. 가스전에서 생산되는 천연가스에 9% 농도로 함유된 이산화탄소를 2.5%로 낮추는 공정에서 포집한 이산화탄소를 연간 100만t씩 바다 밑 1000m 지하 염대수층에 저장하고 있다. 한국해양연구원 제공

이산화탄소 모아 지하나 해저 저장하는 ‘CCS’ 기술 주목

세기 말까지 지구 표면 온도가 최대 4℃까지 올라갈 것이라는 내용의 유엔 ‘기후변화 정부간 위원회(IPCC)’ 보고서가 나온 이후 온난화를 억제할 ‘응급처방’으로 ‘온실가스 포집·저장(CCS·Carbon Capture and Storage) 기술’이 관심을 끌고 있다.

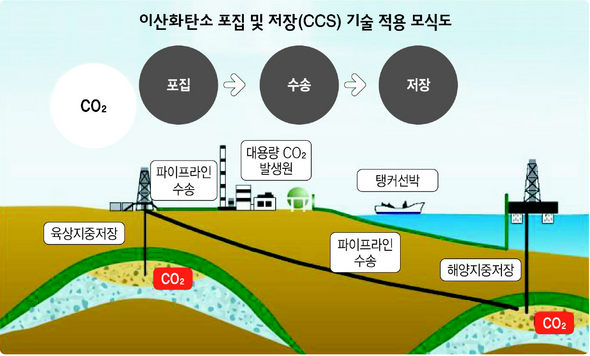

이 기술은 발전소나 산업시설에서 대량 배출되는 대표적 온실가스인 이산화탄소를 모아 땅속이나 바다에 저장하는 기술이다. 이렇게 가둔 이산화탄소는 언젠가는 다시 대기 중으로 새어 나오게 된다. 따라서 온실가스 배출의 주범인 화석에너지의 이용 효율을 높이는 기술이나 온실가스를 배출하지 않는 에너지를 사용하는 기술과 달리 근본적인 해결책은 못 된다.

그럼에도 여러 나라가 이 기술 개발에 열을 올리는 것은 에너지 이용 효율화와 지금의 대체에너지 개발 속도로는 계속 높아지는 온실가스 농도를 잡기가 어렵다고 보기 때문이다.

최소 10만년 지하저장 가능 노르웨이·캐나다 착수

미국·일본 시범사업 착착 ‘응급처방’ 근본대책 못돼 박상도 과학기술부 프론티어 이산화탄소사업단 단장은 “에너지 효율화는 산업계에서 원가절감 차원에서 이미 ‘마른 행주를 짠다’고 표현할 정도에 와있다”며 “‘수소에너지 시대’도 쉽게 오기는 어려워 앞으로도 50년 이상 온실가스를 배출하는 화석에너지에 의존할 수밖에 없다”고 말했다. 박 단장은 “청정에너지 체제로 가는 과도기에 발생하는 이산화탄소를 효율적으로 처리할 방법으로 시시에스에 주목하는 것”이라고 말했다.

현재 연구되는 대표적 온실가스 포집·저장 방식은 이산화탄소를 압축해 육지와 바다의 지하에 저장하거나, 바닷물 속에 녹여 심해에 가라앉히는 기술이다. 바닷물 속 처리는 환경적 안전성에 의문이 있는데다 최대 저장기간도 1000년으로 비교적 짧아, 아직 기초연구 단계에 머물고 있다. 반면 원유나 가스를 채굴하고 난 폐유전이나 가스전, 육지나 바다 지하 800m 이하의 염대수층, 석탄층 등에 저장하는 방법은 몇몇 나라에서 제한적으로나마 이미 실용화돼 있다. 노르웨이의 한 석유회사에서는 이미 1996년부터 천연가스 생산과정에서 분리해 낸 이산화탄소를 북해 해저 염대수층에 해마다 100만t씩 저장하고 있다. 캐나다의 한 유전에서도 2000년부터 330㎞ 떨어진 미국의 한 공장에서 파이프라인으로 보내온 이산화탄소를 해마다 100만t씩 폐유정에 저장한다. 폐유정에 이산화탄소를 강한 압력으로 주입해 유정 밑바닥에 남아 있는 원유를 뽑아 올리고, 이산화탄소는 원유가 있던 빈 공간에 가두는 것이다. 이밖에 미국, 네덜란드, 일본, 폴란드 등에서도 비슷한 방식의 시범사업이 진행되고 있다.

지하 저장 방법은 최소 10만년은 이산화탄소를 붙잡아 둘 수 있을 것으로 과학자들은 보고 있다. 하지만 전면적인 실용화엔 무리가 있다. 안전성에 대한 검증이 끝나지 않았고, 무엇보다 경제성이 낮기 때문이다. 박 단장은 “현재 이산화탄소 1t을 포집해 지하에 저장하는 데 150~200달러 정도가 든다”며 “시시에스 기술이 가격 경쟁력을 가지려면 t당 35달러 이하로 내려가야 할 것”이라고 말했다.

‘포집-수송-저장’의 3단계로 이뤄지는 전체 공정에 드는 비용 가운데 80%는 포집비용이다. 현재 이 부문 기술에서는 일본이 가장 앞선 것으로 알려졌지만, 정확한 기술 수준은 공개되지 않았다. 다만 일본이 연간 15억t씩 배출되는 이산화탄소 2억t을 2010년부터 해저에 저장한다는 계획을 세우고, 저장 후보지들까지 선정했다는 사실로 기술개발 수준을 짐작할 뿐이다.

이와 관련해 국제해사기구(IMO)는 지난해 11월 열린 해양폐기물 관련 런던협약 96의정서 당사국회의에서 이산화탄소의 해저 처리를 허용하는 쪽으로 의정서를 개정하고, 해저 처리 이산화탄소의 순도제한 조항을 두지 않았다.

해양수산부의 이산화탄소 해양처리기술개발사업 연구책임자인 강성길 한국해양연구원 선임연구원은 “96의정서 개정으로 대형 온실가스 배출원에서 해저 저장 목적으로 이산화탄소를 포집할 때 질소산화물이나 황산화물 등을 분리할 필요가 없어졌다”며 “해저 저장 시시에스 기술의 경제성이 크게 높아져 기술 실용화가 앞당겨질 것으로 기대된다”고 말했다.

김정수 기자 jsk21@hani.co.kr

‘포집-수송-저장’의 3단계로 이뤄지는 전체 공정에 드는 비용 가운데 80%는 포집비용이다. 현재 이 부문 기술에서는 일본이 가장 앞선 것으로 알려졌지만, 정확한 기술 수준은 공개되지 않았다. 다만 일본이 연간 15억t씩 배출되는 이산화탄소 2억t을 2010년부터 해저에 저장한다는 계획을 세우고, 저장 후보지들까지 선정했다는 사실로 기술개발 수준을 짐작할 뿐이다.

이와 관련해 국제해사기구(IMO)는 지난해 11월 열린 해양폐기물 관련 런던협약 96의정서 당사국회의에서 이산화탄소의 해저 처리를 허용하는 쪽으로 의정서를 개정하고, 해저 처리 이산화탄소의 순도제한 조항을 두지 않았다.

해양수산부의 이산화탄소 해양처리기술개발사업 연구책임자인 강성길 한국해양연구원 선임연구원은 “96의정서 개정으로 대형 온실가스 배출원에서 해저 저장 목적으로 이산화탄소를 포집할 때 질소산화물이나 황산화물 등을 분리할 필요가 없어졌다”며 “해저 저장 시시에스 기술의 경제성이 크게 높아져 기술 실용화가 앞당겨질 것으로 기대된다”고 말했다.

김정수 기자 jsk21@hani.co.kr

미국·일본 시범사업 착착 ‘응급처방’ 근본대책 못돼 박상도 과학기술부 프론티어 이산화탄소사업단 단장은 “에너지 효율화는 산업계에서 원가절감 차원에서 이미 ‘마른 행주를 짠다’고 표현할 정도에 와있다”며 “‘수소에너지 시대’도 쉽게 오기는 어려워 앞으로도 50년 이상 온실가스를 배출하는 화석에너지에 의존할 수밖에 없다”고 말했다. 박 단장은 “청정에너지 체제로 가는 과도기에 발생하는 이산화탄소를 효율적으로 처리할 방법으로 시시에스에 주목하는 것”이라고 말했다.

이산화탄소 포집 및 저장(CCS) 기술 적용 모식도

현재 연구되는 대표적 온실가스 포집·저장 방식은 이산화탄소를 압축해 육지와 바다의 지하에 저장하거나, 바닷물 속에 녹여 심해에 가라앉히는 기술이다. 바닷물 속 처리는 환경적 안전성에 의문이 있는데다 최대 저장기간도 1000년으로 비교적 짧아, 아직 기초연구 단계에 머물고 있다. 반면 원유나 가스를 채굴하고 난 폐유전이나 가스전, 육지나 바다 지하 800m 이하의 염대수층, 석탄층 등에 저장하는 방법은 몇몇 나라에서 제한적으로나마 이미 실용화돼 있다. 노르웨이의 한 석유회사에서는 이미 1996년부터 천연가스 생산과정에서 분리해 낸 이산화탄소를 북해 해저 염대수층에 해마다 100만t씩 저장하고 있다. 캐나다의 한 유전에서도 2000년부터 330㎞ 떨어진 미국의 한 공장에서 파이프라인으로 보내온 이산화탄소를 해마다 100만t씩 폐유정에 저장한다. 폐유정에 이산화탄소를 강한 압력으로 주입해 유정 밑바닥에 남아 있는 원유를 뽑아 올리고, 이산화탄소는 원유가 있던 빈 공간에 가두는 것이다. 이밖에 미국, 네덜란드, 일본, 폴란드 등에서도 비슷한 방식의 시범사업이 진행되고 있다.

지하 저장 방법은 최소 10만년은 이산화탄소를 붙잡아 둘 수 있을 것으로 과학자들은 보고 있다. 하지만 전면적인 실용화엔 무리가 있다. 안전성에 대한 검증이 끝나지 않았고, 무엇보다 경제성이 낮기 때문이다. 박 단장은 “현재 이산화탄소 1t을 포집해 지하에 저장하는 데 150~200달러 정도가 든다”며 “시시에스 기술이 가격 경쟁력을 가지려면 t당 35달러 이하로 내려가야 할 것”이라고 말했다.

현재 진행중인 전세계 주요 CCS 사업들

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)