치어 ‘노가리’까지 싹쓸이

동해 수온상승으로 어획량 뚝

인공수정 복원 시도하려 해도

성어 못구해 몇년째 발동동

“원산만 조업 북한과 손잡으면…”

동해 수온상승으로 어획량 뚝

인공수정 복원 시도하려 해도

성어 못구해 몇년째 발동동

“원산만 조업 북한과 손잡으면…”

지난 5월 강원도 고성군 아야진항의 어민들은 함성을 질렀다. 오랜만에 수많은 명태가 그물에 걸려 나왔다. 처음 이틀은 3㎏ 정도 잡혀 별것 아닌 줄 알았다. 하지만 닷새 뒤 251㎏이 잡히면서 ‘동해에 명태가 돌아온 게 아니냐’는 기대가 퍼졌다.

‘명태장’은 불과 열흘을 가지 못했다. 다시 명태는 자취를 감췄다. 국립수산과학원 동해수산연구소의 박종화 자원환경과장은 1일“평소 가끔씩 10~20마리 걸리던 게 좀 많이 잡혔던 것”이라며 “심해에 살던 명태들이 바닷물의 용승작용(위로 솟구치는 현상) 때문에 올라왔다가 어망에 걸린 일시적 현상”이라고 추정했다.

2000년대 중반 들어 명태 어획량은 통계적으로 의미가 없을 만큼 줄었지만, 그렇다고 명태가 동해에서 완전히 사라진 건 아니다. 박 과장은 “북한의 원산만에서는 지금도 명태 조업이 이뤄지고 있다”며 “이곳에서 일부 개체가 떨어져 나가 강원도와 경상북도 북부 연안에서도 많이 잡혔는데, 개체수가 줄면서 어업이 끊긴 것”이라고 말했다.

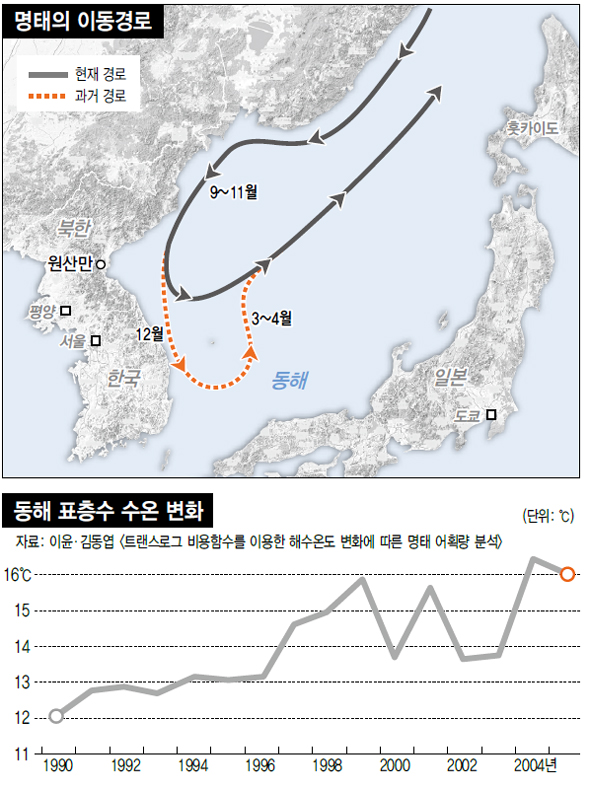

동해에 사는 명태는 두 가지 회유군이 있다. 첫째는 일본 오호츠크해, 홋카이도 앞바다 등 찬 바다에서 한여름을 보내다 9월부터 동해로 내려와 산란하는 개체들이다. 지금은 북한 원산만 이남에선 거의 발견되지 않는다. 둘째는 동해에서 정주하는 소수 무리로, 먼바다의 차가운 심해에 머물다가 겨울이 되면 연안으로 몰려온다. 전문가들은 2000년대 중반 명태 조업이 중단된 뒤 다른 그물에 간혹 걸리던 명태가 주로 이 정주 개체군인 것으로 보고 있다.

명태는 1970~80년대 한해 수만톤이 잡히다가 90년대 급감해 지금은 통계적 의미가 없을 정도로 어획량이 줄었다. 원인은 명태 치어인 ‘노가리’까지 싹쓸이한 남획과 지구온난화에 따른 수온 상승 때문으로 추정돼 왔다.

명태는 다시 돌아올 수 있을까? 2009년부터 동해수산연구소에서는 동해 명태의 ‘복원’을 시도하고 있다. 명태 암수의 정자와 알을 채취해 인공수정한 뒤 이를 통해 낳은 치어를 동해에 대량 방류한다는 것이다. 그해 연구소는 살아있는 명태를 얻기 위해 2㎏짜리 성어 한 마리에 현상금 20만원까지 내걸었지만, 아직까지 한 마리도 확보하지 못했다. 워낙 명태가 귀해 보기 힘들고 잡더라도 바닷물에서 나오면 금세 죽었기 때문이다. 지난 5월 명태의 ‘반짝 풍어기’ 때에도 연구원들이 어판장을 지켜가며 산 명태를 기다렸지만 헛수고였다. 문태석 해역산업과장은 “결국 내년 일본 홋카이도대학과 공동연구를 통해 수정란을 제공받기로 했지만, 원산만에서 지금도 조업을 하고 있는 북한과 협력하면 가장 좋을 텐데…”라며 아쉬워했다.

인공증식에 성공해도 명태가 과거처럼 동해 바다를 가득 메울 수 있을지는 미지수다. 국립수산과학원 자료를 보면, 동해 표층수의 수온은 1968년부터 2007년까지 40년 동안 1.3도 올랐다. 특히 2000년대 들어선 연평균 수온이 12~14도를 넘는 경우도 나타나고 있다. 명태 알은 바다를 떠다니는 ‘분리부유란’이기 때문에 알에서 깨어난 치어가 성장하는 데 저층보다 표층 수온의 영향을 크게 받는다.

최근 환경정책평가연구원의 이윤 선임연구원은 ‘트랜스로그 비용함수를 이용한 해수온도 변화에 따른 명태 어획량 분석’이라는 논문에서 동해 수온의 변화가 일으킨 산업경제적 파급 효과를 분석했다. 이 연구원은 “동해 표층수의 화씨 1도(섭씨 약 0.55도) 상승은 약 9%의 어획량을 감소시키는 것으로 분석됐다”며 “지구온난화로 명태산업의 쇠퇴가 불가피하다면 정책 당국의 지원은 냉대성 어류로부터 난대성 어류로 전환돼야 한다”고 지적했다.

남종영 기자 fandg@hani.co.kr

명태는 1970~80년대 한해 수만톤이 잡히다가 90년대 급감해 지금은 통계적 의미가 없을 정도로 어획량이 줄었다. 원인은 명태 치어인 ‘노가리’까지 싹쓸이한 남획과 지구온난화에 따른 수온 상승 때문으로 추정돼 왔다.

명태는 다시 돌아올 수 있을까? 2009년부터 동해수산연구소에서는 동해 명태의 ‘복원’을 시도하고 있다. 명태 암수의 정자와 알을 채취해 인공수정한 뒤 이를 통해 낳은 치어를 동해에 대량 방류한다는 것이다. 그해 연구소는 살아있는 명태를 얻기 위해 2㎏짜리 성어 한 마리에 현상금 20만원까지 내걸었지만, 아직까지 한 마리도 확보하지 못했다. 워낙 명태가 귀해 보기 힘들고 잡더라도 바닷물에서 나오면 금세 죽었기 때문이다. 지난 5월 명태의 ‘반짝 풍어기’ 때에도 연구원들이 어판장을 지켜가며 산 명태를 기다렸지만 헛수고였다. 문태석 해역산업과장은 “결국 내년 일본 홋카이도대학과 공동연구를 통해 수정란을 제공받기로 했지만, 원산만에서 지금도 조업을 하고 있는 북한과 협력하면 가장 좋을 텐데…”라며 아쉬워했다.

인공증식에 성공해도 명태가 과거처럼 동해 바다를 가득 메울 수 있을지는 미지수다. 국립수산과학원 자료를 보면, 동해 표층수의 수온은 1968년부터 2007년까지 40년 동안 1.3도 올랐다. 특히 2000년대 들어선 연평균 수온이 12~14도를 넘는 경우도 나타나고 있다. 명태 알은 바다를 떠다니는 ‘분리부유란’이기 때문에 알에서 깨어난 치어가 성장하는 데 저층보다 표층 수온의 영향을 크게 받는다.

최근 환경정책평가연구원의 이윤 선임연구원은 ‘트랜스로그 비용함수를 이용한 해수온도 변화에 따른 명태 어획량 분석’이라는 논문에서 동해 수온의 변화가 일으킨 산업경제적 파급 효과를 분석했다. 이 연구원은 “동해 표층수의 화씨 1도(섭씨 약 0.55도) 상승은 약 9%의 어획량을 감소시키는 것으로 분석됐다”며 “지구온난화로 명태산업의 쇠퇴가 불가피하다면 정책 당국의 지원은 냉대성 어류로부터 난대성 어류로 전환돼야 한다”고 지적했다.

남종영 기자 fandg@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)