정부가 30일 발표한 2030년 온실가스 감축 목표와 대략적인 목표 이행 방안은 국제사회에 약속한 기존 목표의 후퇴를 전제로 하고 있다. 더군다나 산업부문에서 져야 할 감축 부담을 발전과 수송 등 다른 부문에 떠넘기는 것이라는 점에서 나라 안팎에서 큰 논란을 불러일으킬 전망이다. 감축 목표 이행을 위한 수단으로 핵발전소 추가 건설을 검토하기로 한 것과 국내 대신 국외에서 감축하는 데 들어갈 비용 부담의 주체 등 핵심 사항에 대한 결정을 뒤로 미룬 것도 마찬가지다.

새 감축 목표 기존보다 진전?

향후 5년간 1억4천만t 줄이고

그뒤 10년간 710만t만 감축

현실적으로 불가능한 경로 국제사회 약속 위배 비판 우려

‘다른 나라 탄소배출권 사와 충당’

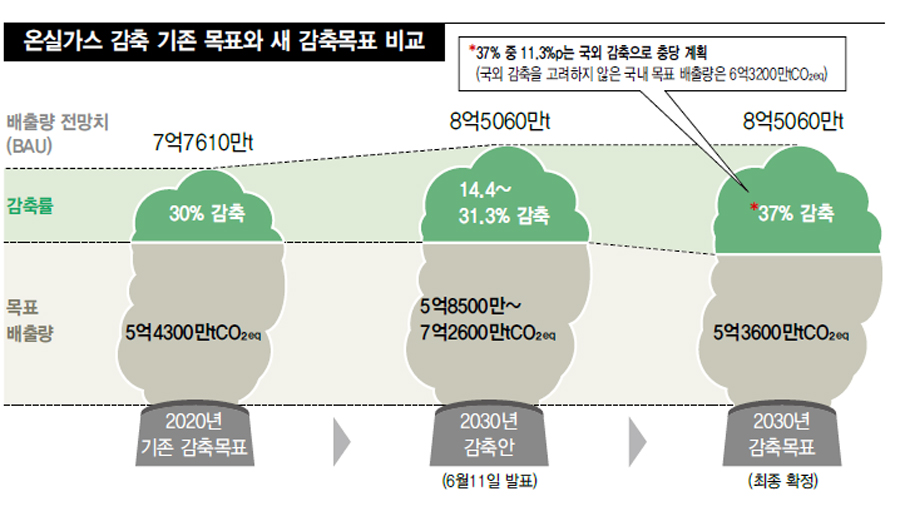

재원조달·돈으로 때우기 논란도 ■ 국제사회 약속 2020년 감축 목표 사실상 포기 새 감축 목표는 감축률 수치상으로는 국제사회에 약속한 기존의 2020년 감축 목표보다 강화된 듯 보인다. 배출량 전망치 대비 30%에서 37%로 감축률이 높아지기 때문이다. 실제 배출량 전망치에 감축률을 적용해 실제 목표 배출량을 계산해도 2020년 5억4300만tCO₂-e(이산화탄소상당량톤·이하 t)에서 2030년 5억3590만t으로 710만t 내려간다. 감축 목표가 기존 감축 목표보다 진전된 것이라고 정부가 설명하는 근거다. 하지만 실제 온실가스 감축이 진행될 경로를 따져보면 새 목표는 기존 목표와 함께 가기 어렵다는 걸 알 수 있다. 2012년 기준 6억8800만t의 온실가스 배출 실적을 고려할 때 2020년 감축 목표와 2030년 목표를 동시에 지키겠다는 것은 2020년까지 향후 5년여 동안 1억4000여만t을 줄이고 2020년부터 이후 10년 동안 710만t만 줄이겠다는 이야기다. 현실적으로 불가능한 감축 경로다. 30일 브리핑에 나선 정부 관계자들이 기존 목표보다 강화된 안이라고 설명하면서도 이후 목표 달성을 위한 이행계획 수립 과정에서 기존 목표를 하향 조정할 가능성을 배제하지 않는 모순된 답변을 내놓은 것은 이 때문으로 풀이된다. 결국 지난해 페루 리마기후회의에서 합의한 기존 목표 후퇴금지 원칙을 깼다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.

■ 원전 추가 건설로 산업계 감축 부담 줄이기?

정부가 이번 감축 목표를 발표하며 산업부문 감축률은 12%를 초과하지 않도록 하겠다고 밝힌 것도 논란거리다. 감축률 12%는 지난해 정부가 2020년 기존 감축 목표 달성을 위한 로드맵에서 설정한 산업부문 감축률 18.5%보다 크게 낮다. 이는 이번 감축 목표 설정을 제조업 혁신의 기회로 삼겠다는 정부 주장과도 모순이다. 산업계의 감축 부담이 줄어드는 만큼 기업이 저탄소 기술 개발을 위한 투자를 줄일 개연성이 높기 때문이다.

감축률 12%는 앞서 정부가 발표한 4가지 감축 시나리오 가운데 2안(배출량 전망치 대비 19.2%)에서 산업부문에 적용하기로 한 감축률과 같다. 기본 감축 시나리오로 3안(배출량전망치 대비 25.7%)을 선택하면서도 산업계에 대해서만 더 완화된 2안을 적용하는 특혜를 약속한 것이다. 산업부문에서 줄어들게 될 감축 부담은 결국 수송·건물·발전 등 다른 부분에서 떠안아야 한다는 점에서 앞으로 있게 될 세부 이행수립 과정에 큰 진통이 불가피하다.

정부는 산업부문에 완화해주는 감축 부담은 주로 발전부문에 떠넘기겠다는 복안이다. 이를 위해 핵발전 비중을 높이는 방안을 고려하겠다고 밝혀 온실가스 감축을 핵발전 확대를 위한 명분 쌓기로 활용한다는 비판도 나온다. 정양호 산업통상자원부 에너지자원실장은 이날 브리핑에서 “산업계에서 줄어드는 부담을 발전이나 다른 부문이 떠안는 모습이 된다. 원전 같은 것을 추가로 지어야 되는 부분들도 같이 검토하고 있다”고 말했다.

■ 돈으로 감축 부담 때우기

전체 감축률의 3분의 1에 가까운 30년 배출량 전망치 대비 11.3% 감축분을 국제 탄소시장을 활용한 국외 감축을 통해 충당하기로 한 것은 온실가스 감축 부담을 저개발국가로 이전하는 윤리적 문제만이 아니라 막대한 감축 비용 부담 문제를 안고 있다. 국외 감축분 11.3%는 배출량 전망치를 적용해 단순 계산하면 온실가스 배출권 9600여만t 규모다. 배출권 가격을 10유로로만 계산해도 최소 1조원이 넘는다.

이날 브리핑에서 정부 관계자들은 국외 감축을 위한 재원을 국민 세금으로 할지, 기업에 맡길지에 대한 기자들의 질문에 “아직 확정짓기 어려운 단계”라며 명확한 답을 내놓지 않았다.

안병옥 기후변화행동연구소장은 “이번에 정부가 확정한 감축 목표는 앞서 발표한 시나리오에서 숫자는 좀 바뀌었지만, 박근혜 대통령도 여러차례 지키겠다고 공언한 2020년 감축 목포를 포기한 것”이라며 “이 부분에 대한 국제사회의 평가는 냉정할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

환경운동연합은 “정부가 기존에 발표한 시나리오 3안에 국외 감축분을 총 감축분의 30%나 끼워넣은 꼼수를 부렸다”며 “‘오염자 부담 원칙’을 어기고 산업계의 온실가스 감축 책임을 국민과 국외에 떠넘기는 내용”이라고 비판했다.

김정수 선임기자 jsk21@hani.co.kr

■ 원전 추가 건설로 산업계 감축 부담 줄이기?

정부가 이번 감축 목표를 발표하며 산업부문 감축률은 12%를 초과하지 않도록 하겠다고 밝힌 것도 논란거리다. 감축률 12%는 지난해 정부가 2020년 기존 감축 목표 달성을 위한 로드맵에서 설정한 산업부문 감축률 18.5%보다 크게 낮다. 이는 이번 감축 목표 설정을 제조업 혁신의 기회로 삼겠다는 정부 주장과도 모순이다. 산업계의 감축 부담이 줄어드는 만큼 기업이 저탄소 기술 개발을 위한 투자를 줄일 개연성이 높기 때문이다.

감축률 12%는 앞서 정부가 발표한 4가지 감축 시나리오 가운데 2안(배출량 전망치 대비 19.2%)에서 산업부문에 적용하기로 한 감축률과 같다. 기본 감축 시나리오로 3안(배출량전망치 대비 25.7%)을 선택하면서도 산업계에 대해서만 더 완화된 2안을 적용하는 특혜를 약속한 것이다. 산업부문에서 줄어들게 될 감축 부담은 결국 수송·건물·발전 등 다른 부분에서 떠안아야 한다는 점에서 앞으로 있게 될 세부 이행수립 과정에 큰 진통이 불가피하다.

정부는 산업부문에 완화해주는 감축 부담은 주로 발전부문에 떠넘기겠다는 복안이다. 이를 위해 핵발전 비중을 높이는 방안을 고려하겠다고 밝혀 온실가스 감축을 핵발전 확대를 위한 명분 쌓기로 활용한다는 비판도 나온다. 정양호 산업통상자원부 에너지자원실장은 이날 브리핑에서 “산업계에서 줄어드는 부담을 발전이나 다른 부문이 떠안는 모습이 된다. 원전 같은 것을 추가로 지어야 되는 부분들도 같이 검토하고 있다”고 말했다.

■ 돈으로 감축 부담 때우기

전체 감축률의 3분의 1에 가까운 30년 배출량 전망치 대비 11.3% 감축분을 국제 탄소시장을 활용한 국외 감축을 통해 충당하기로 한 것은 온실가스 감축 부담을 저개발국가로 이전하는 윤리적 문제만이 아니라 막대한 감축 비용 부담 문제를 안고 있다. 국외 감축분 11.3%는 배출량 전망치를 적용해 단순 계산하면 온실가스 배출권 9600여만t 규모다. 배출권 가격을 10유로로만 계산해도 최소 1조원이 넘는다.

이날 브리핑에서 정부 관계자들은 국외 감축을 위한 재원을 국민 세금으로 할지, 기업에 맡길지에 대한 기자들의 질문에 “아직 확정짓기 어려운 단계”라며 명확한 답을 내놓지 않았다.

안병옥 기후변화행동연구소장은 “이번에 정부가 확정한 감축 목표는 앞서 발표한 시나리오에서 숫자는 좀 바뀌었지만, 박근혜 대통령도 여러차례 지키겠다고 공언한 2020년 감축 목포를 포기한 것”이라며 “이 부분에 대한 국제사회의 평가는 냉정할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

환경운동연합은 “정부가 기존에 발표한 시나리오 3안에 국외 감축분을 총 감축분의 30%나 끼워넣은 꼼수를 부렸다”며 “‘오염자 부담 원칙’을 어기고 산업계의 온실가스 감축 책임을 국민과 국외에 떠넘기는 내용”이라고 비판했다.

김정수 선임기자 jsk21@hani.co.kr

향후 5년간 1억4천만t 줄이고

그뒤 10년간 710만t만 감축

현실적으로 불가능한 경로 국제사회 약속 위배 비판 우려

‘다른 나라 탄소배출권 사와 충당’

재원조달·돈으로 때우기 논란도 ■ 국제사회 약속 2020년 감축 목표 사실상 포기 새 감축 목표는 감축률 수치상으로는 국제사회에 약속한 기존의 2020년 감축 목표보다 강화된 듯 보인다. 배출량 전망치 대비 30%에서 37%로 감축률이 높아지기 때문이다. 실제 배출량 전망치에 감축률을 적용해 실제 목표 배출량을 계산해도 2020년 5억4300만tCO₂-e(이산화탄소상당량톤·이하 t)에서 2030년 5억3590만t으로 710만t 내려간다. 감축 목표가 기존 감축 목표보다 진전된 것이라고 정부가 설명하는 근거다. 하지만 실제 온실가스 감축이 진행될 경로를 따져보면 새 목표는 기존 목표와 함께 가기 어렵다는 걸 알 수 있다. 2012년 기준 6억8800만t의 온실가스 배출 실적을 고려할 때 2020년 감축 목표와 2030년 목표를 동시에 지키겠다는 것은 2020년까지 향후 5년여 동안 1억4000여만t을 줄이고 2020년부터 이후 10년 동안 710만t만 줄이겠다는 이야기다. 현실적으로 불가능한 감축 경로다. 30일 브리핑에 나선 정부 관계자들이 기존 목표보다 강화된 안이라고 설명하면서도 이후 목표 달성을 위한 이행계획 수립 과정에서 기존 목표를 하향 조정할 가능성을 배제하지 않는 모순된 답변을 내놓은 것은 이 때문으로 풀이된다. 결국 지난해 페루 리마기후회의에서 합의한 기존 목표 후퇴금지 원칙을 깼다는 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)