[긴급점검 ‘의료수출의 그늘’] ③ 의료수출도 ‘부익부 빈익빈’

박근혜 정부가 국정과제로 추진중인 의료수출의 혜택이 일부 대형 병원과 전문 중소 병·의원에만 쏠려 의료기관 간 ‘부익부 빈익빈’ 현상을 심화시킨다는 비판이 의료계 안팎에서 나온다. 정부가 일부 ‘잘 나가는’ 의료기관을 앞세워 단기적 의료수출의 성과를 보여주는 데 매달리기보다 의료계 전반의 경쟁력 강화에 좀더 힘써야 한다는 지적이다.

정부가 2009년 신성장 동력사업으로 선정한 의료수출은 양적으로는 일정한 성장세를 보였다. 의료수출 유형 가운데 ‘가시적 성과’를 내는 부문은 의료기관 국외 진출보다 외국인 환자 유치다. 한국을 찾는 외국인 환자는 2009년 6만명 수준에서 2013년 21만명으로 4년만에 3.5배 증가했고, 지난해는 25만명(잠정치) 규모로 늘었다.

여기에 고무된 보건복지부는 지난해 2월 ‘2020년 외국인 환자 100만명 유치를 위한 퀀텀점프(일대 도약)의 원년’을 선언하며 일부 국가와 환자 송출 양해각서를 맺는 등 민간 의료기관을 지원하고 있다. 복지부가 서울 이태원에 문을 연 ‘중동 보건의료협력지원센터’도 그 중 하나로 이 곳은 국내 의료기관과 외국인 환자 간 중개 역할을 하고 체류 비자·교통·숙박 등과 관련한 정보 등을 제공한다.

2013년 21만명 찾아 4년새 3.5배

극소수 대형 의료기관 ‘독차지’

전체 의원의 5%만 ‘외국환자 유치’

그나마도 ‘성형·미용 관광객’ 그쳐

“의료환경 불균형 개선 노력부터”

의료계 안팎 ‘단기성과 집착’ 비판

문제는 외국인 환자가 찾는 의료기관이 대형 병원이나 성형외과·피부과 등 전문 특화 중소 병의원으로 제한돼 있다는 점이다. 한 종합병원 관계자는 5일 “외국인 환자가 대단히 많이 몰려오고 있는 것처럼 정부와 언론은 호들갑을 떠는데, 외국인 환자 유치는 ‘빅 5병원’으로 불리는 극소수 대형 병원과 특화된 의료기술을 갖춘 일부 전문 병·의원한테만 가능한 이야기”라며 “대다수 중소 의료기관은 외국인 환자 유치 열풍과 아무런 관련이 없다”고 짚었다.

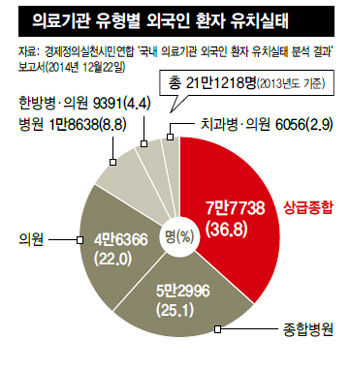

실제 경제정의실천시민연합(경실련)이 지난해 12월에 낸 ‘국내 의료기관 외국인 환자 유치실태 분석 결과’ 보고서를 보면, 2013년 한국을 찾은 외국인 환자 21만명 가운데 13만명은 ‘종합병원’ 이상의 대형 의료기관(205곳)을 찾았다. 특히 43곳에 불과한 상급종합병원이 7만7738명의 외국인 환자를 받았다. 의료기관 가운데 병상 수 100개 이상인 곳은 종합병원, 30개 이상 100개 미만이면 ‘병원’, 30개 미만이면 ‘의원’으로 분류된다. 상급종합병원은 복지부 장관이 지정한 일부 종합병원을 말한다.

반면 건강보험공단의 건강보험통계를 보면 2013년 국내 전체 의료기관 수는 6만463곳이다. 전체 의료기관 수의 0.5%도 안 되는 종합병원 등 대형 의료기관이 한국으로 건너오는 외국인 환자의 60% 이상을 차지해왔다는 이야기다. 규모가 작은 의원으로 눈을 돌려봐도 ‘부익부 빈익빈’의 결과는 마찬가지로 드러난다. 2013년 외국인 환자를 유치하겠다고 복지부에 등록한 의원(치과·한의원 제외)은 1348곳으로 전체 의원(2만8271곳)의 5% 수준에 불과하다. 의원급 의료기관을 찾는 외국인 환자 가운데 상당수는 한국의 성형외과·피부과 등을 찾는 중국의 ‘성형·미용 관광객’이다.

대한의사협회 관계자는 “정부가 지역간 의료수준의 격차 등 국내 의료환경의 불균형을 개선하려는 노력은 거의 하지 않으면서 ‘성과 홍보’ 중심의 의료수출 일변도의 정책을 계속 펴나간다면 의료를 산업적 측면으로만 이용한다는 비판을 피하기 어려울 것”이라고 짚었다.

복지부 관계자는 “외국인 환자가 의료서비스의 질이 좋은 대형병원 등으로 쏠리는 건 사실이다. 그러나 외국인 환자가 국내에 들어오면 단순히 진료수익만 창출되는 게 아니라 항공 및 교통, 숙박, 음식업에 이르기까지 국내경제에 미치는 전후방 효과가 크다는 점을 함께 고려해야 한다”고 말했다. <끝>

최성진 기자 csj@hani.co.kr

문제는 외국인 환자가 찾는 의료기관이 대형 병원이나 성형외과·피부과 등 전문 특화 중소 병의원으로 제한돼 있다는 점이다. 한 종합병원 관계자는 5일 “외국인 환자가 대단히 많이 몰려오고 있는 것처럼 정부와 언론은 호들갑을 떠는데, 외국인 환자 유치는 ‘빅 5병원’으로 불리는 극소수 대형 병원과 특화된 의료기술을 갖춘 일부 전문 병·의원한테만 가능한 이야기”라며 “대다수 중소 의료기관은 외국인 환자 유치 열풍과 아무런 관련이 없다”고 짚었다.

실제 경제정의실천시민연합(경실련)이 지난해 12월에 낸 ‘국내 의료기관 외국인 환자 유치실태 분석 결과’ 보고서를 보면, 2013년 한국을 찾은 외국인 환자 21만명 가운데 13만명은 ‘종합병원’ 이상의 대형 의료기관(205곳)을 찾았다. 특히 43곳에 불과한 상급종합병원이 7만7738명의 외국인 환자를 받았다. 의료기관 가운데 병상 수 100개 이상인 곳은 종합병원, 30개 이상 100개 미만이면 ‘병원’, 30개 미만이면 ‘의원’으로 분류된다. 상급종합병원은 복지부 장관이 지정한 일부 종합병원을 말한다.

반면 건강보험공단의 건강보험통계를 보면 2013년 국내 전체 의료기관 수는 6만463곳이다. 전체 의료기관 수의 0.5%도 안 되는 종합병원 등 대형 의료기관이 한국으로 건너오는 외국인 환자의 60% 이상을 차지해왔다는 이야기다. 규모가 작은 의원으로 눈을 돌려봐도 ‘부익부 빈익빈’의 결과는 마찬가지로 드러난다. 2013년 외국인 환자를 유치하겠다고 복지부에 등록한 의원(치과·한의원 제외)은 1348곳으로 전체 의원(2만8271곳)의 5% 수준에 불과하다. 의원급 의료기관을 찾는 외국인 환자 가운데 상당수는 한국의 성형외과·피부과 등을 찾는 중국의 ‘성형·미용 관광객’이다.

대한의사협회 관계자는 “정부가 지역간 의료수준의 격차 등 국내 의료환경의 불균형을 개선하려는 노력은 거의 하지 않으면서 ‘성과 홍보’ 중심의 의료수출 일변도의 정책을 계속 펴나간다면 의료를 산업적 측면으로만 이용한다는 비판을 피하기 어려울 것”이라고 짚었다.

복지부 관계자는 “외국인 환자가 의료서비스의 질이 좋은 대형병원 등으로 쏠리는 건 사실이다. 그러나 외국인 환자가 국내에 들어오면 단순히 진료수익만 창출되는 게 아니라 항공 및 교통, 숙박, 음식업에 이르기까지 국내경제에 미치는 전후방 효과가 크다는 점을 함께 고려해야 한다”고 말했다. <끝>

최성진 기자 csj@hani.co.kr

극소수 대형 의료기관 ‘독차지’

전체 의원의 5%만 ‘외국환자 유치’

그나마도 ‘성형·미용 관광객’ 그쳐

“의료환경 불균형 개선 노력부터”

의료계 안팎 ‘단기성과 집착’ 비판

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)