‘이주노조 설립 가능’ 판결

“외국인의 체류나 고용을 둘러싼 분쟁의 증감, 외국인 근로자의 범죄율, 국민의 인식 변화 등에 주목했다. 시대적 변화에 맞춰, 취업 자격 없는 외국인 근로자의 노조법상 근로자 지위를 인정하고 노조 설립을 허용해도 부작용을 극복할 만한 여건과 국가적 저력을 갖춘 상황에 이르렀다고 판단했다.”

25일 대법원 전원합의체가 최장기 미제사건인 이주노조 설립 신고 소송에 대해 8년 만에 이주노조 합법화라는 결론을 내놓으면서 한 해명이다. 그동안 대법원은 상고심 사건이 많아 시급한 사건을 먼저 처리하느라 우선순위에서 밀렸다는 취지로 설명해왔지만, 실제로는 대법원 스스로 법리와 법관의 양심으로만 판단하지 않고 정부 등 여러 이해관계자들 눈치를 보느라 시간을 끌었다고 자인한 셈이다. 이주노동자 문제를 바라보는 대법원의 보수적인 시각도 그대로 반영돼 있다.

2007년 2월 상고…최장 미제 기록

25일 대법원 전원합의체가 최장기 미제사건인 이주노조 설립 신고 소송에 대해 8년 만에 이주노조 합법화라는 결론을 내놓으면서 한 해명이다. 그동안 대법원은 상고심 사건이 많아 시급한 사건을 먼저 처리하느라 우선순위에서 밀렸다는 취지로 설명해왔지만, 실제로는 대법원 스스로 법리와 법관의 양심으로만 판단하지 않고 정부 등 여러 이해관계자들 눈치를 보느라 시간을 끌었다고 자인한 셈이다. 이주노동자 문제를 바라보는 대법원의 보수적인 시각도 그대로 반영돼 있다.

2007년 2월 상고…최장 미제 기록

1~6대 위원장 대부분 강제 추방

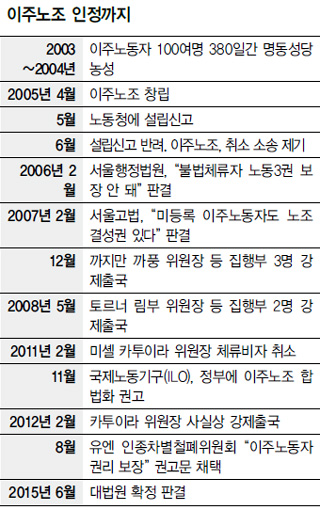

설립 10년만에야 합법화 밝은 빛 노동계와 법조계에서는 쟁점이 복잡하지도 않은 이 사건을 대법원에서 8년이나 끈 것은 직무유기라는 비판이 제기돼왔다. 민주사회를 위한 변호사모임은 이날 성명을 내어 “지극히 당연한 판결이 나오기까지 대법원에서만 8년이 흘렀지만 고심한 흔적은 찾아볼 수 없다. 한국 경제의 밑바닥을 책임지고 있는 이주노동자들의 처우를 개선해달라는 목소리를 8년 동안 외면했다”고 말했다. 이번 판결은 내국인 노동자들이 형사처벌을 받았다고 해서 노조 가입이 제한되는 게 아닌 것처럼, 이주노동자들이 출입국관리법에 따른 체류 자격이 없더라도 노동삼권을 보장받아야 한다는 ‘상식’을 재확인한 것이다. 한 노무사도 “단순한 쟁점을 8년이나 끌다니, 이런 직무유기가 없다”고 말했다. 다만 대법원은 이번 판결에서 노조활동을 허용했다고 해서 불법체류자가 취업 자격을 얻거나 체류가 합법화되는 것은 아니라고 밝혔다. 노조 설립 신청이 정치적 목적 등 노조법이 허용하지 않는 사유가 있을 때는 적법한 노조로 인정하지 못한다는 점도 강조했다. 이주노동자들은 2005년 노조를 결성했지만 정부가 설립신고를 받아주지 않아 소송을 냈다. 1심에서 이긴 노동청이 2007년 2월 항소심에서 패하자 대법원에 상고했다. 첫 주심인 김황식 전 대법관은 이듬해 감사원장으로 자리를 옮겼다. 후임인 양창수 전 대법관은 재임기간 6년 내내 이 사건을 캐비닛에 넣어뒀다. 지난해 세번째 주심(권순일 대법관)을 맞은 뒤에야 심리가 본격화하고 전원합의체까지 거쳤다. 합의 과정에서 반대의견을 내려던 일부 대법관들이 법리적으로 문제가 될 게 없어 결국 반박을 포기한 것으로 전해졌다. 결국 대법관 13명 가운데 민일영 대법관만 반대의견을 냈다. 대법원이 판결을 미루는 사이 처음 소송을 제기한 초대 이주노조 위원장부터 6대 위원장까지 대부분 강제추방을 당하는 등 시련을 겪었다. 노조 설립을 허가해야 한다는 항소심 판결에도 이주노조는 계속 불법노조 딱지를 떼지 못했다. ‘지체된 정의는 정의가 아니다’라는 법언에 딱 맞아떨어지는 사례다. 이경미 기자 kmlee@hani.co.kr

이주노조 인정까지

1~6대 위원장 대부분 강제 추방

설립 10년만에야 합법화 밝은 빛 노동계와 법조계에서는 쟁점이 복잡하지도 않은 이 사건을 대법원에서 8년이나 끈 것은 직무유기라는 비판이 제기돼왔다. 민주사회를 위한 변호사모임은 이날 성명을 내어 “지극히 당연한 판결이 나오기까지 대법원에서만 8년이 흘렀지만 고심한 흔적은 찾아볼 수 없다. 한국 경제의 밑바닥을 책임지고 있는 이주노동자들의 처우를 개선해달라는 목소리를 8년 동안 외면했다”고 말했다. 이번 판결은 내국인 노동자들이 형사처벌을 받았다고 해서 노조 가입이 제한되는 게 아닌 것처럼, 이주노동자들이 출입국관리법에 따른 체류 자격이 없더라도 노동삼권을 보장받아야 한다는 ‘상식’을 재확인한 것이다. 한 노무사도 “단순한 쟁점을 8년이나 끌다니, 이런 직무유기가 없다”고 말했다. 다만 대법원은 이번 판결에서 노조활동을 허용했다고 해서 불법체류자가 취업 자격을 얻거나 체류가 합법화되는 것은 아니라고 밝혔다. 노조 설립 신청이 정치적 목적 등 노조법이 허용하지 않는 사유가 있을 때는 적법한 노조로 인정하지 못한다는 점도 강조했다. 이주노동자들은 2005년 노조를 결성했지만 정부가 설립신고를 받아주지 않아 소송을 냈다. 1심에서 이긴 노동청이 2007년 2월 항소심에서 패하자 대법원에 상고했다. 첫 주심인 김황식 전 대법관은 이듬해 감사원장으로 자리를 옮겼다. 후임인 양창수 전 대법관은 재임기간 6년 내내 이 사건을 캐비닛에 넣어뒀다. 지난해 세번째 주심(권순일 대법관)을 맞은 뒤에야 심리가 본격화하고 전원합의체까지 거쳤다. 합의 과정에서 반대의견을 내려던 일부 대법관들이 법리적으로 문제가 될 게 없어 결국 반박을 포기한 것으로 전해졌다. 결국 대법관 13명 가운데 민일영 대법관만 반대의견을 냈다. 대법원이 판결을 미루는 사이 처음 소송을 제기한 초대 이주노조 위원장부터 6대 위원장까지 대부분 강제추방을 당하는 등 시련을 겪었다. 노조 설립을 허가해야 한다는 항소심 판결에도 이주노조는 계속 불법노조 딱지를 떼지 못했다. ‘지체된 정의는 정의가 아니다’라는 법언에 딱 맞아떨어지는 사례다. 이경미 기자 kmlee@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)