노동자의 경계없는 노동시간

10명 중 7명 “퇴근 후에도 스마트폰으로 일해”

“사용자 지시 있다면 근로시간 인정해야” 지적

독일은 근무시간 외 업무연락 원칙적 금지

‘퇴근 후 업무카톡 금지’ 법안 국회 발의돼

10명 중 7명 “퇴근 후에도 스마트폰으로 일해”

“사용자 지시 있다면 근로시간 인정해야” 지적

독일은 근무시간 외 업무연락 원칙적 금지

‘퇴근 후 업무카톡 금지’ 법안 국회 발의돼

출판사 편집장인 김지연(44 가명)씨는 외근이 많아서 직원들과 주로 네이트온 메신저로 소통한다. 책 표지 시안을 디자이너가 메신저에 올리면 다른 직원들이 댓글로 의견을 달아놓는 식이다. 김씨는 시안과 댓글을 보고 최종 메시지를 업무시간과 상관없이 적는다. 김씨는 “해야할 지시가 떠오를 때마다 메신지를 던져놓을 수 있어 업무지시가 한결 편해졌다”고 말했다.

반면 중소기업에 다니는 사원 이수미(29 가명)씨는 퇴근 후에도 카카오톡을 통해 툭툭 날라오는 업무지시에 짜증이 난다. 이씨 관련 업무가 아닌데도 부장은 카카오톡 단체방에 메신지를 남긴다. 이씨에게 지시를 내릴 때도 있어 알람을 꺼놓을 수도 없다. 이씨는 “늘 대기하는 마음이라 편히 쉴 수가 없다”고 말했다.

스마트폰, 태블릿피시(PC) 등 스마트기기로 퇴근 후에도 업무를 처리하는 노동자가 늘어나면서 초과근로수당을 지급해야 한다는 지적이 나오고 있다. 퇴근 후에는 문자나 소셜네트워크서비스(SNS)로 업무 지시를 할 수 없도록 한 법안도 국회에서 발의됐다.

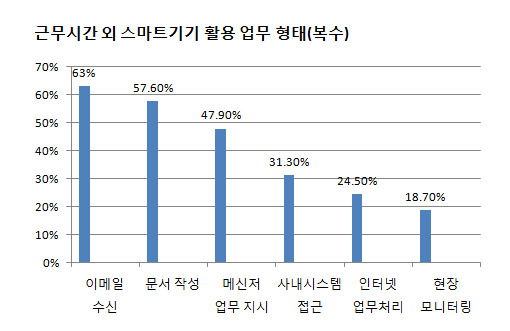

22일 한국노동사회연구소가 주최하는 ‘카카오톡이 무서운 노동자들' 포럼에서 김기선 한국노동연구원 부연구위원이 발제한 ‘스마트기기 업무 활용의 노동법적 문제' 를 보면, 노동자 10명 중 7명이 업무시간 아닌 때에도 스마트기기로 일하는 것으로 나타났다. 평일에는 스마트기기로 퇴근 후에도 평균 86.24분 더 일했고, 휴일에는 그보다 10분 많은 95.96분 일했다. 일주일로 계산하면 주당 11시간(677분)이 넘었다. 제조업 및 주요 서비스업에 종사하는 남녀 임금노동자 2402명을 설문조사한 결과다.

김기선 부연구위원은 “근로기준법과 판례를 보면, 사용자의 지휘 감독 하에 놓여 있는 대기시간은 근로시간으로 판단해왔다”며 “사용자가 지시하거나 묵인한 상태에서 근로자가 여가시간에 스마트기기로 업무를 행했다면 근로시간으로 봐야 한다”고 지적했다. 프랑스와 독일에서는 근로시간 외에 노동자가 휴대전화를 켜놓은 상태를 ‘호출대기'로 정의하고 그 운영방식과 보상액(금전 또는 휴식)을 단체협약에서 정하도록 하고 있다. 프랑스는 호출대기시간에 비례해 보상액을 지급하는데 호출대기 1시간은 시급의 30%로 정하는 식이다. 독일은 근무시간 외에 회사가 직원의 휴대전화로 전화를 걸거나 메신저, 이메일을 통해 업무 관련 연락을 하는 것을 원칙적으로 금지한다. 자동차회사인 폴크스바겐은 휴식시간에 업무상 연락하는 것을 기술적으로 차단하고 있다. 업무 종료 30분 이후 업무용 스마트폰의 이메일 기능이 멈추고 다음날 근무 시간 30분 전에야 재가동된다.

우리나라에서도 ‘퇴근 후 연결되지 않을 권리’가 본격적으로 논의될 전망이다. 신경민 더불어민주당 의원은 ‘퇴근 후 업무카톡 금지'를 규정한 근로기준법 개정안을 이날 대표발의했다. 사용자가 근로기준법에서 정하는 근로시간 외의 시간에 휴대전화나 문자메시지 등으로 업무 지시를 내려 노동자의 사생활을 침해해서는 안 된다는 내용을 담고 있다. 신 의원은 “모든 근로자는 퇴근 후 연결되지 않을 권리가 있다. 법 개정을 통해 근로자의 사생활을 존중하고 보장해야 한다”고 말했다.

정은주 기자 ejung@hani.co.kr

22일 한국노동사회연구소가 주최하는 ‘카카오톡이 무서운 노동자들' 포럼에서 김기선 한국노동연구원 부연구위원이 발제한 ‘스마트기기 업무 활용의 노동법적 문제' 를 보면, 노동자 10명 중 7명이 업무시간 아닌 때에도 스마트기기로 일하는 것으로 나타났다. 평일에는 스마트기기로 퇴근 후에도 평균 86.24분 더 일했고, 휴일에는 그보다 10분 많은 95.96분 일했다. 일주일로 계산하면 주당 11시간(677분)이 넘었다. 제조업 및 주요 서비스업에 종사하는 남녀 임금노동자 2402명을 설문조사한 결과다.

김기선 부연구위원은 “근로기준법과 판례를 보면, 사용자의 지휘 감독 하에 놓여 있는 대기시간은 근로시간으로 판단해왔다”며 “사용자가 지시하거나 묵인한 상태에서 근로자가 여가시간에 스마트기기로 업무를 행했다면 근로시간으로 봐야 한다”고 지적했다. 프랑스와 독일에서는 근로시간 외에 노동자가 휴대전화를 켜놓은 상태를 ‘호출대기'로 정의하고 그 운영방식과 보상액(금전 또는 휴식)을 단체협약에서 정하도록 하고 있다. 프랑스는 호출대기시간에 비례해 보상액을 지급하는데 호출대기 1시간은 시급의 30%로 정하는 식이다. 독일은 근무시간 외에 회사가 직원의 휴대전화로 전화를 걸거나 메신저, 이메일을 통해 업무 관련 연락을 하는 것을 원칙적으로 금지한다. 자동차회사인 폴크스바겐은 휴식시간에 업무상 연락하는 것을 기술적으로 차단하고 있다. 업무 종료 30분 이후 업무용 스마트폰의 이메일 기능이 멈추고 다음날 근무 시간 30분 전에야 재가동된다.

우리나라에서도 ‘퇴근 후 연결되지 않을 권리’가 본격적으로 논의될 전망이다. 신경민 더불어민주당 의원은 ‘퇴근 후 업무카톡 금지'를 규정한 근로기준법 개정안을 이날 대표발의했다. 사용자가 근로기준법에서 정하는 근로시간 외의 시간에 휴대전화나 문자메시지 등으로 업무 지시를 내려 노동자의 사생활을 침해해서는 안 된다는 내용을 담고 있다. 신 의원은 “모든 근로자는 퇴근 후 연결되지 않을 권리가 있다. 법 개정을 통해 근로자의 사생활을 존중하고 보장해야 한다”고 말했다.

정은주 기자 ejung@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)